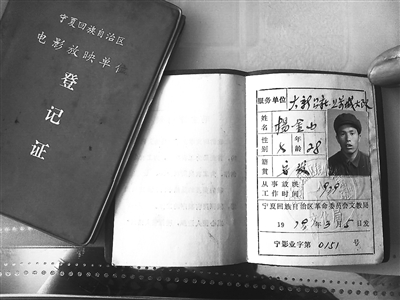

杨金山的“两证”。倪会智摄

上世纪七八十年代,农村放映电影时的场面。资料图片

随着农村电影放映工作的推进,尤其是电视技术的发展,看电影对当下的农村来说,早已不是什么新鲜事。但是,时光回到30多年前,电影带给人们的欣喜至今依旧清晰。

1974年国务院发布了《关于认真做好农村电影队发展工作的通知》,要求人民公社都要组建电影放映队。《宁夏日史》记载,到1974年10月,宁夏农村电影放映队已达245个,为1965年的1.8倍,有70多个公社和少数生产大队成立了自己的电影队。宁夏已经初步形成农村电影放映网。

今年76岁的杨金山,就是当时大新公社上前城大队的一名电影放映员。

年代久远的“两证一泡”

“放映单位登记证、电影放映学习证、放映泡,这些你们肯定没见过。”

还没等记者坐稳,杨金山就从卧室取出了三样东西:红、蓝小本,还有一个“长江”牌放映泡。那个小小的、泛着银光的、粘着灰尘的放映泡,对看着数字电影长大的一代人来说,确实是个古董。

“把放映泡装到放映机前,胶片上的图像就被投放到屏幕上了。”杨金山捏着放映泡喃喃自语,“现在给我一台放映机,我还能放出电影来。”

说这话的时候,杨金山的眼神里闪着光。他的思绪肯定又回到了无数个盛夏的夜晚,穿背心的汉子,摇蒲扇的老人,扎麻花辫的姑娘和邻村赶来卷着泥裤腿的老乡,他们相聚在晴朗的星空下,注视着黑白跳跃的画面,或笑、或哭,或喜、或怒。

整个夜晚,村落里的这一撮光亮和人群,成为几代人抹不去的记忆。

杨金山所在的大新公社上前城大队是少数成立了自己电影队的生产大队之一。

“上世纪60年代,大新公社上前城大队粮食产得多,生产搞得好,比较富裕,在市上、区上很有名,市上的领导经常来视察。当时上前城大队的设备都比较先进,从放大机、扩音机到电影放映机,在周围几个公社都是买得最早的。那时很多公社用的是8.75毫米的胶片放映机,我们大队买的是16毫米的,先进多了。”杨金山回忆着,言语之间仍是骄傲的。

“晚上放啥电影啊?”

在上世纪六七十年代,成为一名电影放映员绝非易事。

当时杨金山20多岁,是大队上的广播员,每天早晚在大喇叭前宣传国家大事。广播员属于当时公社的“八大员”系列。这“八大员”包括了广播员、农机管理员、畜牧管理员、水利管理员、农技推广员、报刊投递员等等,是群众中有头有脸的人。

上世纪60年代末,大队上买了电影放映机,便推选聪明好学的杨金山去学习电影放映技术。电影公司把他送到区供电局,那里有个专业培训的师傅。“学习怎么装片,开机,倒片子,检查片子,修片子。屏幕上有雪花时怎么调、人变形了怎么调等等。”杨金山学习了大半年,期间还跟随电影公司放映队去下面放电影。

在电影放映学习班完成“毕业”考试后,杨金山拿到了电影放映学习证,成了一名光荣的电影放映员,负责给大新公社10个生产队和一个粮繁场放电影,有时也去附近公社、大队。

“每个月电影公司都会给一张表,说明这个月提供的影片。我的工作就是根据这些片子排一个月的计划表,哪天到哪天放什么片子。一般受欢迎的影片会安排放映四五天,或者延长到六七天。那时候大新公社的10个生产队离得比较远,一部影片要连续放几天才能轮过来。一部片子一晚上有8元的片租,由大队承担,每月结清一次。有时候,好的片子,会连夜放两场呢。”

开始时,杨金山用架子车拉放映设备,后来他凭票买了辆“红旗”加重自行车。数不清多少次,杨金山骑着自行车,驮着铁箱子,蹬上一个多小时,来到位于银川市中心巷的电影公司取片、送片。自行车轮碾在砂石路上,发出轻轻的“咯吱”声。

上世纪六七十年代的中国农村,电影是屈指可数的用以打发漫长黑夜的集体娱乐活动。而电影放映员,就是那个给村民“送宝”的人。电影放映工作给杨金山带来很多尊敬,就连他的妻子张术琴,走到哪里都会成为焦点,人们总是笑着问她“晚上放啥电影啊”,而她也总是用略带着骄傲的语气,说出片名。

最高兴的事就是取到一部好片子

“那时候电影可好看了。”

记者采访杨金山时,张术琴就笑眯眯地坐在一边,时不时地插上两句。

杨金山放了十几年电影,报电影名就像“报菜名”一样,不假思索地说出了一串:《地道战》《地雷战》《小兵张嘎》《狼牙山五壮士》《一江春水向东流》《冰山上的来客》《红旗渠》《白毛女》《苦菜花》《南昌起义》《济南战役》《林海雪原》《七品芝麻官》《小二黑结婚》……说到后面,杨金山干脆背起了台词:“不见鬼子不挂弦!”“鬼子少了咱就干,鬼子多了咱就转,躲在暗地打冷枪,埋好地雷远远看,叫鬼子挨打又挨炸,一个人影也看不见。”“同志们,我们子弹用光了,但是狼牙山上有的是石头!”“亲爱的同志们、亲爱的乡亲们,永别了!”

临近中午,杨金山的妻弟张继武来串门。听姐夫聊放电影的事,他很快参与进来。“那时候我经常跟我姐夫一起去放电影。每次电影散场,大家都走了,留下我姐夫一个人收拾放映设备。尤其是那块屏幕,有两米多长,要上房才能卸下来,还不能着地,沾上土放起来就不清晰了。”

杨金山说放电影其实挺苦的。大多数时候,都是他一个人推着自行车载着满满一车子设备,走过沟渠,走过黑夜,赶在凌晨前回到家里。“我记得最清楚的就是,夏天放电影时,放映灯前那乱哄哄的蚊子。看电影的人能用扇子驱赶,可是放电影的人离不开放映机,只能让蚊子叮。蚊子太多了,赶不完,打不走。”

那最高兴的事呢?“就是取到一部好片子。大家有好电影看了。”这一点,杨金山和张继武异口同声。

在电影匮乏的年代,一部好电影片足以驱散人们日间的疲劳。有些影片虽然已循环播放了上百次,但依旧能抚慰人们的精神生活。正是因为这点,杨金山找到了这份工作的意义。

随着家庭联产承包责任制的实施,80年代初,杨金山承包了不少责任田,孩子又小,妻子实在忙不过来,杨金山只好从村上回来,放手他热爱的电影放映工作,成了一名真正的农民。

又是30多年过去了,数字放映机,彩色、数字电影相继出现,看电影早已成为寻常事。但是,老电影已经成为一种时代标志,雕刻进了几代人的集体记忆中。(记者 倪会智/文)

关于我们 | 版权声明 | 广告服务 | 网站律师 | 联系方式

宁夏新闻网(www.nxnews.net)版权所有,未经授权禁止转载或建立镜像 宁夏日报报业集团 宁夏互联网新闻中心 Copyright 2000-2012 NXNEWS.NET All Rights Reserved 地址:宁夏银川市兴庆区中山南街47号宁夏日报新闻大厦 邮编:750001 新闻热线:0951-5029811 传真:0951-5029812 合作洽谈:0951-6031787 国务院新闻办互联网新闻信息服务许可证号:6412006001号 国家广电总局信息网络传播视听节目许可证:2908244号 新闻出版总署互联网出版许可证:新出网证(宁)002号 公安网监备案编号:宁网安备640100002 工信部ICP备案编号:宁ICP备0500661号 增值电信业务经营许可证编号:宁B2-20060004 法律顾问:言成律师事务所 鹿璐 电话:13369511100,15109519190 |