“村里的人都听着,国家让我们搬到闽宁镇,是为了让我们摆脱贫困,过好日子……”

《山海情》剧照

连日来,由国家广播电视总局策划组织指导,正午阳光出品的“理想照耀中国——国家广电总局庆祝中国共产党成立100周年电视剧展播”剧目《山海情》,在浙江卫视、北京卫视、东方卫视、东南卫视、宁夏卫视“五星”黄金档开播,深圳卫视黄金档跟播,并于腾讯视频、优酷、爱奇艺三大网络平台播出。西海固方言、真实场景,真挚真情真实的剧情展现了中国脱贫攻坚伟大事业震撼人心的力量。

而剧中的涌泉村取景于中卫市沙坡头区迎水桥镇北长滩上滩村。

1月28日,记者沿201省道一路向西,途径沙坡头旅游景区,行驶至孟家湾高速路口,下省道向南,沿黄河北岸进入一条曲折蜿蜒的柏油路,路紧紧贴在黄河岸边,山脚下滚落的一块大石头横在路中间。

“以前这里都是羊肠小道,里面的人要出来,几十里的路差不多要走一天。”上滩村村党支部书记张积方与记者一起一边清理路上的滚石,一边说:“现在啥都变了!”

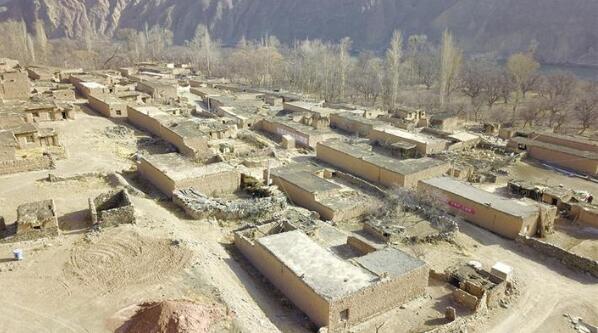

驱车一个多小时,在路的尽头,上滩村跃然眼前——几间低矮的土坯房整齐排列在黄河岸边。登高望远,这个百年古村落尽收眼底。张积方带记者来到一排土坯房前说:“这就是剧中的涌泉村村委会,也是我们村村民张江寿的家。”

愿日子像北长滩大枣一样甜

《山海情》的剧中,生活在贫瘠甲天下的西海固人民,祖祖辈辈与天斗与旱争,在固守、挣扎、期盼中迎来国家扶贫好政策,移民搬迁、重建家园、艰苦创业,开启新生活,践行着“幸福是奋斗出来的”真谛。

今年56岁的张江寿是土生土长的上滩村人。小时候,家里孩子多,吃不饱,穿不暖,张江寿家成了村里典型的困难户。

“我们家里有兄弟姐妹10个,7个儿子,3个女儿。”张江寿告诉记者,人多地少、山路难行,最困难的时候,只能吃红薯干。

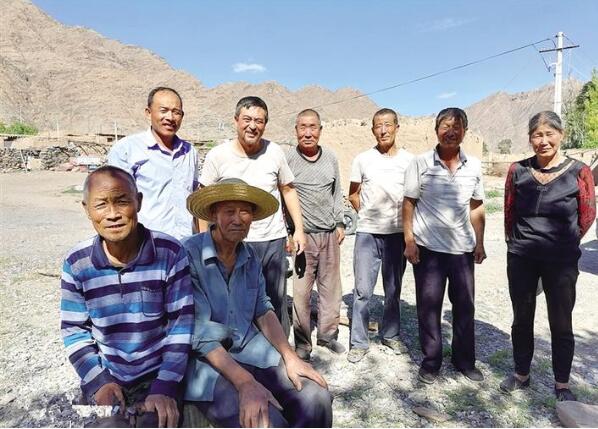

村民和演员合影留念

穷则思变。中卫南山台子灌区开发于上世纪70年代中期。90年代,张江寿一家咬咬牙,背上少得可怜的家当,搬迁至沙坡头区永康镇达茂村。打零工、跑货车、开荒地、搞养殖,从最初的3亩地,到现在的10多亩果园;从过去的土坯房到如今的砖瓦房;从过去的困难户到如今的幸福之家……

“这是《山海情》剧中白校长的家,也是我们村刘宗保的老宅子,他们现在都搬到沙坡头区迎水桥镇鸣钟村了。”

上滩村村民老宅基地(村貌)

“过去在上滩村每人4分地,没有毛驴车的,就全靠人力,穿的衣服是补丁压补丁。”78岁的刘宗保说,搬迁后一家人卯足了劲,再加上党和国家的好政策扶持,苦日子总算熬到了头。

随后,张积方又带记者来到剧中马喊水、李水花、李大有家,讲述《山海情》拍摄时的场景,也讲述屋子主人这些年的脱贫故事。

参观时,记者一行偶遇正在老宅子打扫卫生的刘文学老两口。忆苦思甜,老两口又带记者参观了政府为他们盖的安置房。 午后的阳光挂在大山顶上、洒在黄河岸边,也照进刘文学家的新房子里……

《山海情》在热播,中卫人民也将续写向着更加美好生活奋斗的故事。(记者 马进军 张秀 任浩 杨珮珮 )