【文化周刊·旅游休闲】 【文化周刊·美术风尚】 【文化周刊·六盘山】 【文化周刊·映像】

“劳务红娘”李奇玲 架起村民“致富桥”

6时50分,到劳动现场后,李奇玲(右一)嘱咐村民们要注意劳动安全和纪律。

“喂,陈老板,中宁滚泉坡瓜市场那边需要10个人。明早我把人带过去!”4月29日晚,吴忠市红寺堡区新庄集乡沙草墩村劳务经纪人李奇玲一边扒拉着面条,一边捧着手机与人对接着第二天的活计。

李奇玲的老家在固原市原州区张易镇贺套村,在那个靠天吃饭的村子,李奇玲一家五口人年收入不过千元。2007年,穷怕了的李奇玲怀揣着70元钱从老家搬迁出来。沙草墩交通便利,几十里外就有种植基地、建筑工地、工厂,瞅准机会的李奇玲一头扎进务工队伍,平均每天工作12个小时。打工第一年,李奇玲破天荒地挣了2万元,这是他在老家收入的20倍!

“当年算了一下收入账,我打工挣3万元,老婆种地挣2万元,还清了早些年的2万元借贷,一下子感觉轻松咧!”李奇玲笑着回忆。

打工之余,能吃苦、肯卖力、讲诚信的李奇玲深受雇主青睐,渐渐成为小班长,监督20多人干活。

日子好起来后,李奇玲也成了村民眼中的“红人”。一天,一位村民对李奇玲开玩笑:“你这个人光顾着自己富了,晓不得把我们也带上。”村民的话敲醒李奇玲,他突然明白,一人富了不算富。

2013年,李奇玲在劳动就业部门办理劳务经纪人证书,正式成为了农民劳务经纪人。

每年3月16日,“活路”开了。李奇玲带着乡亲们种瓜收瓜,到葡萄园、枸杞地、枣园苹果园采摘,建筑工地里忙乎,一直到过年前才停下来。

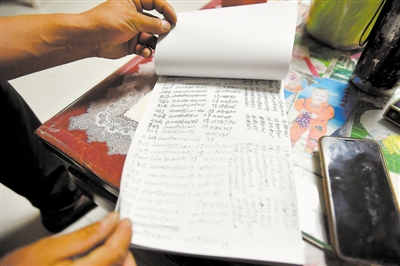

李奇玲的一个破旧的算术本上面记录着700多名能够随时联系到的务工人员信息。手机560人的通讯录,“西瓜黄”“枸杞张”“苹果刘”“葡萄万”“牛场胡”……按照用工需求做了分组。227人的“农民工相互联系打工组合”微信群,则是为了方便联系统计务工人员分配活计。李奇玲最近每天带着100多名在中宁种植硒砂瓜的村民中,建档立卡贫困户就有40名。

2018年,红寺堡组织农民经纪人到福建德化县学习考察,李奇玲第一次乘坐飞机。在当地陶瓷厂、服装厂鞋厂参观时,李奇玲又开始动了“心思”。“工资每月能拿到4000元左右,8小时工作制、企业会为大家购买保险,提供食宿……”李奇玲在随身带的小本子上做了笔记。

“我回去要给过年的农民工宣传就业信息,让大家了解企业能给他们兑现的待遇承诺,让更多农民工能真正走出去留下来。”今年的 3月12日,红寺堡区人社局组织第四批25名红寺堡籍务工人员赴福建省德化县实现转移就业,其中就有沙草墩村的村民。

说起梦想,李奇玲计划开个劳务派遣公司,带领更多乡亲们致富。“一人富了不是富,大家富了才是富!”

4月30日凌晨4时许,李奇玲与相熟的劳务经纪人一起驾车接送分散在各村的村民。

有了像李奇玲这样的劳务经纪人做桥梁,留守妇女在家门口就能打工,“半边天”能为家庭脱贫作出贡献。

一个破旧的算术本上记录着700多名能够随时联系到的务工人员信息。

李奇玲当劳务经纪人这么多年,一年365天每天按时吃两顿饭的时候很少,也就是晚上能吃口热乎饭。

每天劳作结束后,李奇玲会及时把工钱结算给村民,从不拖欠。

李奇玲在山坡上为乡亲们分发馒头和矿泉水。

每当有新手加入,李奇玲便为村民示范如何对硒砂瓜苗进行松砂。

在中宁县滚泉坡硒砂瓜销售市场附近的山地上,李奇玲与乡亲们忙活着种植硒砂瓜。