滔滔黄河,滋润着宁夏大地。记者李振文摄

鎏金铜牛。

鎏金银壶。

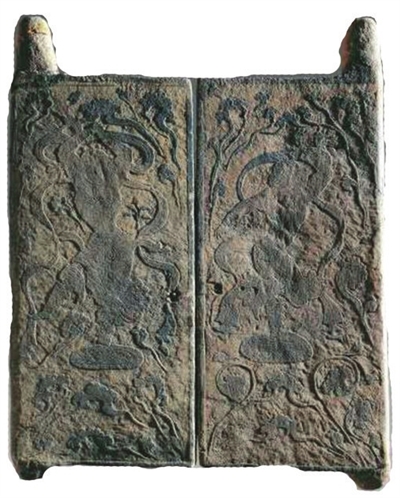

石刻胡旋舞墓门。

李进增在朔方人文科学大讲堂。记者 李靖 摄

2014年水洞沟第六次考古发掘现场。记者 李振文 摄

12月2日,由宁夏社会科学界联合会主办的“朔方人文科学大讲堂”邀请到宁夏博物馆馆长李进增(中国考古学会、文物学会理事,博物馆协会常务理事),以《黄河文化的考古学研究》为题,就黄河文化以及它在宁夏区域的具体体现等问题,进行了详细地分析和讲解,使人们更加清晰地了解黄河文化,以及被黄河所眷顾的宁夏。

黄河文明与黄河文化

当日的朔方人文科学大讲堂上,李进增馆长从“对黄河文化的理解与认识”“宁夏区域黄河文化蕴含的时代价值”“宁夏区域黄河文化具备的特点”“保护传承弘扬黄河文化的展望”四个方面分别进行了阐述。

“什么是黄河文化?”李进增认为,黄河文化是黄河流域劳动人民创造的全部物质财富和精神财富的总和,黄河流域内出现的全部文明成果都是黄河文化的要素,其中文化遗存是最重要的物质载体。在中华大地上五六千年的历史中,诞生过很多文明的雏形,而唯有黄河文明和黄河文化一枝独秀。黄河文化已经是中华远古文明的根源文化、核心文化和主干文化。

而考古学谈论的黄河文化,是这片地域的人们创造的事物遗存的总和,包括遗迹和遗物。这些遗存使得古老的文明可追溯,并揭开了宁夏与黄河文化的渊源。

宁夏与黄河文化的渊源

李进增说,建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区和黄河文化的彰显区域,宁夏是有历史根脉和渊源的。

他解释,宁夏地处黄河流域上游,是沿黄9个省区中唯一全境属于黄河流域的省份。而且黄河文化在宁夏孕育时间早,延续时间长。比如,青铜峡鸽子山遗址考古就揭示出1万年前,贺兰山下古人类对植物类食物的加工驯化和原始农业萌生,使之成为黄河文明最早的发祥地之一。

此外,宁夏处在北方草原文化和农耕文化的交汇地带,展现了农耕与游牧两种文化冲突、传播、交流、变迁与融合的历史。宁夏曾是北朝隋唐时丝绸之路东段北道的交通要冲,南部的原州和北部的灵州是丝绸之路文明交流互鉴的重要节点。这一地区既向外传播扩散自己的文化,也积极吸收外来文化,彰显出黄河文化求同存异和兼收并蓄的特点。多元的文化在黄河文化的熏陶下,融为一体,成为宁夏古时文明的有机组成部分。

链接

宁夏的黄河文化遗产

李进增介绍,黄河流域内出现的全部文明成果都是黄河文化的要素,这些文明成果包括物质文化遗产和非物质文化遗产。具体到宁夏,这些文化遗产可概括如下:

宁夏可移动文物总数为27.6 万件,其中全区文物系统馆藏一级文物367件(套)。

宁夏不可移动文物有3818 处,其中全国重点文物保护单位是37处,自治区级文物保护单位135处,市、县级文物保护单位355处,共计506处。

宁夏列入国宝级文物有6件,分别是藏于宁夏博物馆的鎏金铜牛(西夏)、石刻胡旋舞墓门(唐),石雕力士志文支座(西夏);藏于宁夏固原博物馆的鎏金银壶(北周)、凸钉玻璃碗(北周)、彩绘漆棺画(北魏)。

宁夏的非物质文化遗产丰富,其中世界非物质文化遗产1项、国家级非物质遗产18项、省级非物质文化遗产142项、市级和县级非物质文化遗产500余项。

讲解中,李进增就宁夏区域黄河文化的特点,从全域性、根源性、多元性和融合性等方面,进行了分析与梳理。他说,宁夏因黄河而生,因黄河而兴。千百年来,黄河对宁夏的恩赐是无与伦比的,如今人们依然在享受着这份恩惠,当代的我们对保护好黄河及传承好黄河文化更是责无旁贷的。

黄河文化的诞生地之一

黄河作为中华民族的摇篮,其流域早在远古时代就有人类活动。宁夏位于黄河上游,凭借黄河水的哺育,远在4万年前的旧石器时代,出现了原始文化,大约1万年前,出现了农业萌芽。

李进增说,1923年之前,整个西方考古界认为“中国没有旧石器时代”。但恰恰是在宁夏水洞沟遗址发掘的打制石器,说明了至少在4万年前,黄河岸边就有了古人类在生活。水洞沟遗址的发现,充分说明我们的祖先最早的一支曾在宁夏繁衍生息,宁夏成为中华远古文明乃至中华民族的最早发祥地之一是当之无愧的。

“鸽子山遗址这个考古发现让我们看到1万年前贺兰山脚下的古人类群在喷涌的泉水边构筑营地,佩戴串珠,在篝火前歌舞与生息劳作的壮美。”2016年,青铜峡鸽子山遗址被评为当年“全国十大考古新发现”时的颁奖词里这样描述。

李进增说,鸽子山遗址最早起始年代距今1.27万年,持续到距今1万年左右。在那里发现了石磨盘和石磨棒,可以看出人们采集植物种子的数量比较多。而且,在一个石磨盘上还找到了小麦族植物的淀粉,“说明中国很可能也是小麦的诞生地之一”。

此外还发现了迄今为止1万年前古人类做的最小串珠。看来当时人们磨制和钻孔技术达到了很高的程度,而且是在吃饱肚子的情况下。“如果天天为吃肚子犯愁,他哪有时间想着做这样一个串珠美化自己。”李进增说,宁夏境内这两处遗址的发现,足以说明宁夏是中华远古文明的诞生地之一,也是黄河文化的诞生地之一。

人与自然友好相处的例证

今天,人们倡导和谐、可持续的生活理念,其实在古人那里,也可以找到他们与自然友好相处的鲜活例子。宁夏的菜园新石器遗址,即是如此。

李进增从1985年到1989年,在宁夏海原县的菜园村做了5年的发掘工作。“在这里我们见到了一个古代的村落,有遗址,有墓地,还有作坊。”他说,这个遗址从4800年前延续到3900年前,也就是说,一村人在这里整整生活了1000年。如果没有一种和环境友好相处的生活方式,是不可能存在这么久的。

在这个遗址发现了细石器、蚌壳等,说明菜园人采取一种“综合经济”的方式来养活自己,种地、狩猎、捕捞、畜牧。在黄土高原丘陵区,自然的承载能力有限,单一的农业让人们难以生存,菜园先民根据自然环境谋取生存资源,但对周围的环境没有造成不可逆的破坏。

更有意思的是,在菜园遗址还发现了距今4800年的窑洞式房屋,窑洞不仅在一年四季庇护着先民,坍塌后还能种地,而且经过人工翻动的土壤更有利于庄稼透气、透水,这种居住方式正是人与自然和谐相处的典型例证。

可以说,菜园文化遗址丰富了黄河流域早期的生产生活居住形态,体现了先民遵从自然环境,因地制宜,取之有时,用之有度的多样化生存方式。

黄河文化中的闪亮篇章

2017年10月,宁夏引黄古灌区被列入世界灌溉工程遗产名录,标志着黄河主干道上产生了第一处世界灌溉工程遗产。

宁夏引黄灌溉始于秦汉,到现在为止,宁夏现存的古渠仍有14条,总长度1292公里,灌溉农田828万亩。

在长期的黄河用水、治水实践中,引黄灌溉渠道长度、灌溉面积不断发展,其间形成的治水技术与管理制度,都是黄河文化中最闪亮的篇章。

李进增说,宁夏引黄古灌区作为黄河干流上首个世界灌溉工程遗产,不仅是具有突出意义和普遍价值的灌溉工程体系,也是中国古代对大河有效开发和利用的范例,彰显出宁夏地区黄河文化对世界文明进程的独特贡献。

多元一体的发展脉络

李进增介绍,宁夏因特殊的地理环境,自古就是农耕与游牧民族的交汇地带,成为一个多民族共同生存的地区。

彭阳姚河塬遗址位于宁夏彭阳县新集乡,是宁夏南部泾水上游地区首次发现的一处晚商到东周时期的大型聚落遗址,重要的遗迹、遗物发现,证实了姚河塬遗址属于某一西周封国的都邑遗址。说明西周初年,强盛的西周在这里建立封国,周人的势力已到达宁夏南部地区并统治这里。

在宁夏这片土地上,春秋战国时期,华夏民族、西戎、北狄等民族在此融合,逐水草而居的生存方式,共同的地域环境使他们在政治、经济、文化诸多方面都有密切交往。同时,宁夏也是丝绸之路的东段北道上的重要节点,西域文明与华夏文明也在这里碰撞。

可以说,纵观整个宁夏史,就是中国各民族不断融合、不断发展、不断进步的过程,这正是中华民族多元一体发展过程的缩影。

(记者 李尚)