一汪水是山区最靓的风景。

5月的一个上午,记者做了一次颇具“隆重的”采访:96岁的老水利人李识海是主讲人,他的夫人是助教,小儿子为翻译。与其说是采访,倒不如说是聆听了一堂难忘的党课。

与许多年迈的老人一样,李识海行动不便,无法外出,有点耳背,但当他开始讲述山区群众缺水的辛劳和苦难,水利建设者的呕心沥血,党和国家为民谋福祉的不懈奋斗时,记者萌生了穿越到那个年代的渴望,去见证,去感动,去接受战天斗地的洗礼。

1950年5月,24岁的山西籍学生李识海,刚从西北农学院水利系毕业,来到宁夏水利局工作。眼前的银川如孤城一般处于四面湖水的重重包围之中,城里只有灰蒙蒙低矮的平房,到处是荒滩、水坑,毫无色彩。颠簸跋涉7日,随身携带的暖水壶碎了,但“跑遍全城居然买不到一只水壶。”

“党叫我去哪里,我就去哪里。”李识海不想当“逃兵”。

当时的秦渠、汉渠、唐徕渠等渠道已经破败不堪,由于排水不畅,土地盐碱化程度很高。宁夏为保证农业增产,正在对引黄灌区进行大规模整修和重建,李识海先投入到旧渠改建中,同时,为了压碱排碱,开挖排水沟,第一、第二、第三排水沟和银新沟都是在那个时候修建的。

1959年,自治区水利工作会议决定开工建设西干渠。李识海参与工程建设。“唐徕渠放水时决口了,淹了房子,泡了被褥,我在工地离不开,找人将家里的东西收拾了一下,回来时发现,被子被贼偷走了。”没有被子盖,李识海第一次给远在天津的叔父打电话请求支援。叔父是留德医学博士,膝下无儿女,便趁机劝他去天津落户。“我说不能去啊,宁夏需要学水利的,天津又没有水利可搞。”劝不动“有福不享”的李识海,叔父最后给他给寄了100元暂渡难关。

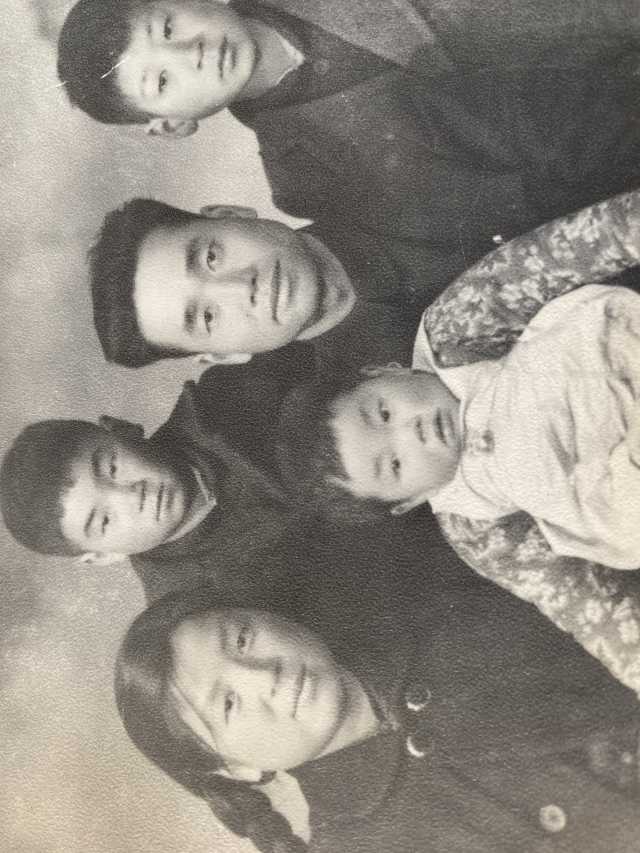

李识海和家人。

宁夏清水河流域中下游的河谷川塬上,南北长165公里,东西宽11公里的地区,干旱少雨。群众缺衣少食,长期处于极度贫困之中,吃粮靠返销、吃水靠拉运、生产靠贷款、花钱靠救济。李识海暗下决心,“没有水,这里的现状没法改变,一定要把宁夏的水利搞上去。”

为了解决人饮问题,李识海跑遍了同心、海原的山山沟沟,修人畜饮水工程、打水窖、开挖山泉水。彼时,整个吴忠水利局仅有两辆自行车,从吴忠市到同心韦州仅有一条深沟里的小路,每当通过这里,他都怕被山洪追赶。

“那段时间,大大小小修了二三十个水库,长山头水库啊,石峡口水库啊,寺口子水库啊。那些坝大部分是土坝,没有机械,坝基都是老百姓昼夜两班倒,用背篼背土垫起来的。”高龄老人中,李识海的讲述已经很有逻辑,细节尤其清晰。

“山区还是要发展扬水。”

1975年,李识海被安排负责同心扬水工程,听到这个决定,李识海丝毫没有犹豫,扛着行李卷,和另一位同事爬上拉羊毛的卡车,去往同心。当时,国家电力不足,经多次争取,总投资2700万元的同心扬水工程才得以上马。

“水太少了,我们就一次次往水电部跑,申请更大流量的扬水工程。”

固海扬水工程渡槽。(资料图片)

1978年6月,固海扬水工程动工兴建,李识海担任总工程师。施工区域地质构造复杂,周围全是沙地。没有起吊设备,工程师们就想办法,设计出“拔杆”,尽一切可能用人工的“土”法子克服重重困难。李识海记得“住得是工地的帐篷,下雨了躲到床板下面;夏天帐篷上铺了一层黑黑的苍蝇,拿火把一燎,啪啪啪全部掉到锅里,我们再一只只挑出来,饭照常吃。”所有精力都在搞工程上,生活上没有觉得很苦。

那时没有休息日,大家都很少回家。李识海的夫人是搞农业的,也要经常下乡,她们把女儿托给邻居同事照看,小儿子寄养在甘肃平凉的亲戚家,直到13岁才见过父亲两面。

扬水再造的绿洲。(资料图片)

历经八年半的艰苦建设,1986年9月3日,随着固海扬水第一级泵站——泉眼山泵站被成功架起,宣告了宁夏第一大扬水工程——固海扬水工程竣工通水。黄河水顺着直径1.6米粗的管道爬上近400米高的荒原,直到今天,它依然是宁南山区老百姓的“生命之源”。

1988年7月开工建设的陕甘宁盐环定扬黄工程,李识海再次担任总工程师,直到1990年退休。

在宁夏70载,这位老人的记忆,穿越时代的云烟而历久弥新;那些故事,历经时代的风雨,更加醇厚;那些岁月,因为烙印在大河山川而激情燃烧。

他告诉我们:有一种耕耘叫以苦为乐;有一种坚守叫初心不改。(宁夏日报报业集团全媒体记者 裴云云 杨泠然 文/视频 资料图片由自治区水利厅提供)

推荐视频