西海固,是宁夏回族自治区南部山区的代称。这里曾是极度贫困的代名词,沟壑纵横、干旱少雨,生态环境脆弱,自然灾害频发,甚至被称为“不适宜人类生存的地方”。这里还是宁夏乃至全国决战决胜脱贫攻坚的主战场之一。

早在上个世纪90年代,党中央、国务院开展了东西扶贫协作的战略部署,确定了福建对口帮扶宁夏。1997年4月,时任福建省委副书记的习近平曾带队来到西海固考察,被西海固的贫困状况深深震撼。此后,他一直关注、牵挂着这片土地,2008年和2016年,他又两次来到西海固考察调研。

近年来,凭借着“狭路相逢勇者胜”的气魄,西海固主要所在地固原市啃“硬骨头”、拔“山中寨”,2019年销号贫困村24个,减贫3.86万人,贫困发生率下降到0.55%。随着当地一个个产业兴起,一度有着“苦甲天下”之称的西海固正脱胎换骨,走上致富路。

6月6日,蓝天白云,绵延的六盘山郁郁葱葱、绿意盎然。目前,固原市正在抓紧编制六盘山重点生态功能区山水林田湖草生态保护修复项目规划,计划利用3年时间,让固原市平均森林覆盖率达30%以上,植被覆盖率达75%,水土流失治理率达80%,“四个一”林草产业等总体经济效益达360亿元,实现山绿与民富双赢。宁夏日报记者 党硕 实习生 樊帆 摄

闽宁协作叩开致富门

在固原市西吉县偏城乡,有一个名为涵江村的村庄。而就在两年前,这个村子还叫做烂泥滩村。

从前,这里村如其名:民房烂、道路烂,“晴天一身灰,雨天两脚泥,种地全靠天,有病难求医”,是典型的贫困村。

“不仅房子烂、道路烂,村里经济发展也十分萧条。由于缺乏产业,这里曾是远近闻名的贫困村,多数人常年在外谋生,留下来的也大多对生活没有盼头。”涵江村驻村第一书记秦振邦说。

“填饱肚子都难,更谈不上别的。”村民苏孝平告诉记者,为了生计,村里的青壮年被迫外出务工,很多人数年不曾回家。“困在这山沟沟里根本看不到希望。”

“自2017年被列入闽宁协作示范村以后,烂泥滩村旧貌换了新颜。”据秦振邦介绍,2017年,烂泥滩村成为福建省莆田市涵江区的对口帮扶村,基础设施得到进一步改善,不少闽商纷纷来考察,在这里先后立了项目,建了扶贫车间。“村里有了综合服务中心,还建成了村集体养殖合作社和农机合作社等。”

日归采薇 何固原梦 (视频来源:索斯光影)

在烂泥滩村养殖业发展起来的同时,各种扶贫政策也向这里倾斜。借助于闽宁协作,烂泥滩村的扶贫车间、菊芋种植扶贫基地等项目为村民改善生活打下了基础。不到一年时间,危房改造项目帮助村民住进了宽敞明亮的新房子,水泥路、自来水管直通家门,太阳能热水器、互联网也陆续进村入户。

如今,这里文化服务设施齐全,红砖瓦房装饰一新,再也不是“一摊烂泥”。为感谢涵江区的帮扶,2018年初,经村民民主决议,烂泥滩村改名为“涵江村”。

经济发展了,人心也更齐了。看到家乡通过产业发展逐渐脱贫致富,许多外出务工的青年也纷纷返乡,为涵江村乡村振兴添砖加瓦。“以前一直在外地打工做苦力,一年挣不到2万元,这几年看到家乡产业发展快、政策好,我就回到家乡贷款养牛种玉米。”31岁的涵江村村民苏维军说,现在家里养了15头牛、种了50亩青贮玉米,年收入能达到9万元。

宁夏民间流传着“宁夏脱贫看固原,固原脱贫看西吉”的说法。作为“贫中之贫、困中之困”,如今的西吉县正分秒必争,向贫困吹响决战号角。

7月22日,走进西吉县闽宁产业园吉强服饰、源升服饰,工服制作各项流程运转顺畅。近年来,西吉县以闽宁产业园为培育基地,引进小微企业从事服装、电子、工艺品等产品的加工生产,现有企业12家,带动当地劳动力就业,将闽宁产业园打造成以服饰加工为主的轻工产业园,为园区发展注入了新的活力。记者 樊永凤 摄

在距离偏城乡20多公里的白崖乡,走进鹞子川村村民马玉山家的养殖鸡舍,3000只青脚麻鸡苗正安静地卧在鸡舍里。

“这茬鸡苗是5月初从广东拉运过来的,目前在圈舍里集中喂养,40多天后就可以出圈散养。”马玉山一边说,一边提起饲料,熟练地给鸡群喂食,“等每只鸡体重达到7斤,就可以出栏销售了,这一茬纯收入能有6万多元!”

马玉山是鹞子川村脱贫光荣户。他告诉记者,在养鸡之前,一家收入主要靠务农,一有农闲也会去县城周边打零工。然而,由于妻子患有腰椎间盘突出,干不了体力活,加上三个孩子都还在上学,一家人的生活过得捉襟见肘。

“2014年,我家被纳入了建档立卡贫困户,村里根据我家的实际情况,给我量身定制了脱贫计划,帮我申请5万元扶贫贷款作为启动资金,办了个养鸡场,从广东购进鸡苗试养了起来。”马玉山说,起初,由于养殖技术欠缺,他的鸡舍常有鸡苗因不明原因死亡,一家人十分着急。在技术人员的帮助下,马玉山慢慢掌握了养殖的诀窍,还学会了上网看视频学习养殖技术。

去年,马玉山的养鸡收入达到了10多万元,顺利摘了帽。“钱袋子鼓了,腰杆子也更直了!今年我的目标是进一步扩大养殖规模,争取让家人过上更好的生活。”马玉山信心满满。

7月14日,雨后的六盘山上云雾翻滚,山下的隆德县观庄乡前庄村油菜花竞相开放,风光旖旎。观庄乡沿隆张公路共种植油菜花近万亩,辐射姚套、倪套、林沟、前庄、后庄、大庄等6个村。据了解,观庄乡打造油菜花种植区4年来,在油菜花盛花期,每天最多可接待近万名游客,全年接待游客达60万人次,油菜花观光旅游业已形成一条完整的乡村旅游产业链,带动村集体经济发展和农民增收致富,助力乡村振兴。宁夏日报记者 党硕 摄

走出一条山绿民富的发展之路

位于六盘山下、泾河源头的泾源县,是宁夏林草覆盖率最高的县,物种资源丰富,景观浑然天成,被誉为黄土高原上的“绿色明珠”。然而,这里也曾因山大沟深、交通闭塞,成为宁夏9个国家级贫困县之一。

多年来,坐落在泾源县老龙潭景区核心区的冶家村村民只能“守着美景过苦日子”。全村4个村民小组344户人,其中建档立卡户就有92户436人,是当地出了名的贫困村。

“山多地少,农业发展不起来,自然灾害也多,山上的野猪时常跑下来破坏庄稼,收成完全没有保障。”冶家村乡村旅游协会会长赵万升说:“改革开放后,有村民出去打工,可没文化,生活面貌变化并不大。之前,村容村貌脏乱差,到处是随意倾倒的垃圾和牛羊粪便,一到阴天下雨,人人都是一身泥。”作为土生土长的冶家村人,赵万升对贫穷的记忆十分深刻。

彭青高速公路 杨万忠 摄

有好山好水却无法摆脱贫困,为何不能用乡村旅游这把“金钥匙”来打开“脱贫致富门”?泾源县委、县政府创新思路,把全县作为一个“大景区”整体谋划,推进全景化建设,通过城市连接景区、景区连接乡村,乡村承载服务、服务带动农户,构建“全景、全业、全时、全民”的全域旅游发展新格局,走出一条山绿与民富、生态美与百姓富的发展之路。

“第一批游客踏进村子时,点燃了很多村民的希望,真是太激动了。”赵万升是冶家村第一批开办农家乐的农户之一。2007年,他的腾辉农家乐开办当年收入便超过2万元。为了带动村民脱贫致富,在泾源县相关部门的大力支持下,村里成立乡村旅游协会,统一建设标准、统一客源分配、统一价格,让乡村旅游先富起来的农户通过结对帮扶带动全村,使冶家村乡村旅游实现了规模化发展。

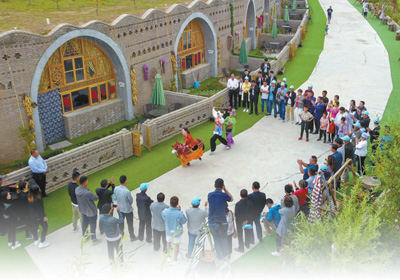

西吉县吉强镇龙王坝村脆弱的生态环境逐步修复。图为游客在观看社火表演。新华社记者 郭绪雷 摄

现在,冶家村已有120户经营农家乐。全村实现旅游收入约600万元,每户年均旅游收入5.5万元。冶家村从有名的贫困村变成富裕村,成为固原市率先整村脱贫的典型。

在旅游项目建设过程中,泾源县注重吸引群众全程参与,依托旅游驿站建房,建起以餐饮、住宿、特色产品加工销售为主体的旅游扶贫平台,提供就业岗位,积极吸收建档立卡贫困户参与经营。

“去年一年,收入30多万元。”泾河源镇河北村村民李云开心地说。借助当地全域旅游业发展的东风,李云的农家乐迎来开门红,每天前来就餐的游客络绎不绝。在河北村,像李云这样转型开办农家乐的农户有10多户,户均年收入5万元左右。

依托景区、乡村旅游驿站、旅游专业村等旅游扶贫平台,泾源县吹起旅游产业助推脱贫攻坚的强劲“东风”,建车间、带就业、促致富。

旅游扶贫车间既让贫困群众实现了在“家门口”就业,又解决了旅游产品“难加工、难销售”的问题,助力村民依靠旅游产业脱贫致富,惠及全县7个乡镇86个行政村4000余户建档立卡贫困户。

引进三条现代化生产线生产当地优质山泉水的泾光村山泉水扶贫车间是资源转化的典型。“通过龙头企业带动,一年可为村集体创收15万元,确保38名建档立卡贫困户有稳定收入。”泾河源镇党委书记杨志说。

泾源县丰富的生态资源,还为蜜蜂提供了绝佳的生长繁育环境。近年来,泾源县立足六盘山生态核心区得天独厚的蜜源丰富资源禀赋和绿色生态优势,按照“专家+合作社+养殖户”发展机制,创建了中华蜜蜂养殖合作社、养殖大户帮带养殖示范户的“大手拉小手”和1个示范户带动10户养蜂贫困户的“1+10”养殖模式。

当地致富带头人冶连荣养殖蜜蜂多年,经验丰富。“2014年,泾源县泾六盘蜂业专业合作社成立,全年蜂蜜销售量约6000公斤,收入60余万元,带动合作社成员户均增收2.6万元。”据冶连荣介绍,当前泾源县有中华蜜蜂养殖户1515户,其中建档立卡贫困户有1100户。

“用真金白银支持发展乡村旅游,探索出一条资源变资产,一、二、三产业融合发展的路子,真正把绿水青山变成了金山银山。”泾源县有关负责人告诉记者。

从苍凉走向美丽,从贫困走向富裕,一个降水量明显增加、“生态长城”日益稳固、贫困人口大幅减少、精神富足不甘落后的新西海固呼之欲出,这里即将交出一份中国“脱贫奇迹”的西海固答卷。( 宁夏新闻网综合中央纪委国家监委网站、新华社、宁夏日报等媒体)