小篆:暑

金文:伏

眼下正处小暑时节。再过三天,入伏;再过九天,大暑……酷夏,正在我们身边如影随形。这篇小文,我们就从文字学的角度,来聊一聊当下两个毋庸置疑的热字——暑、伏。

暑热有别

暑,是一个形声字,许慎《说文解字》里说:“暑,热也。从日,者声。”

东汉刘熙所著探求事物名源的《释名》一书中,说:“暑,煮也,热如煮物也”。这一点,有人也从“暑”的字形上做了分析:上部的日,表示太阳当头,下面的“者”是“煮”的初文,以烧煮表示热。然而,无论“暑”还是“者”,目前均尚无对应的甲骨文可作进一步印证分析。姑妄听之。

但是,暑与热挂钩,这一点看来是没有疑问的。而且,有趣的是,清人段玉裁在《说文解字注》中,对此做了如下注解:“暑之义主谓湿,热之义主谓燥”。简单地讲,段氏的意思就是说:“暑”和“热”还是有区别的,暑字表示的热是湿热,而热字的热是燥热。

听起来有点绕口,不过,这一点倒是跟《释名》里的“暑,煮也”相通。而晚清学人刘树屏编撰的《澄衷蒙学堂字课图说》里,则说得更明确:“热近燥如火之烘,暑近湿如水之蒸。”联系到现在的人们,常用“桑拿天”来形容酷暑之热,还真是形象、贴切。

人犬相依

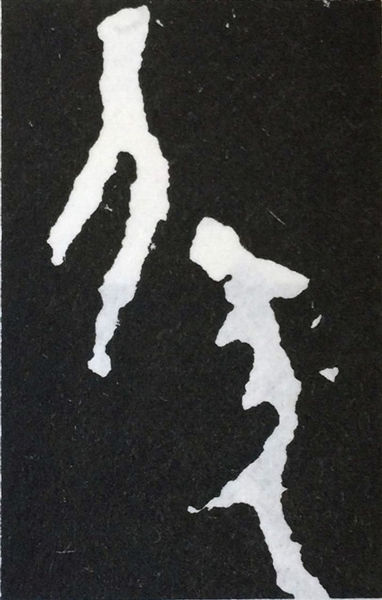

说完暑,再说伏。伏这个字,更有意思。它的字源可以追溯到西周早期的《史伏尊》铭文,也就是金文字形(见配图)。

这个字形的组成很明确,左上方是一个人,右下方一只犬。《说文解字》对此字的解释是:“司(伺)也。从人,从犬”,意思就是说,伏字的义是“伺候”,从人和犬这两个字根。“两根会意,表示人像犬一样四肢着地,爬伏下来。”(唐汉著《图说字根》)

上面说的自然是伏的本意。具体到“伏天”和“三伏”,是藏伏、避匿的意思。

伏天的说法历史久远,可追溯到春秋时期的秦国。《史记·秦纪六》中记载:“秦德公二年初伏。”唐人张守节注曰:“六月三伏之节,起秦德公为之,故云初伏。伏者,隐伏避盛暑也。”《汉书·郊祀志注》里也说:“伏者,谓阴气将起,迫于残阳而未得升。故为藏伏,因名伏日。”

所以,抛开文字学的考究,这幅形象的金文“伏”字,你似乎也可以尽情发挥想像:天太热了,连狗都只能老老实地匍匐下来,伸着舌头消暑。人啊,当然得平和静气,勿生心燥,或者,有条件的话——哪凉快哪待着去。(记者 李振文)