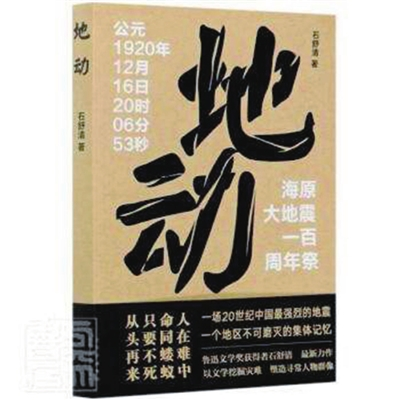

石舒清长篇小说《地动》。资料图片

《十月》杂志长篇小说专号(2020年第2期)发表了石舒清为海原大地震一百周年祭而创作的长篇小说《地动》。笔者以为,这是宁夏近年来长篇小说创作的一大收获。

关注石舒清文学创作的读者和评论家不难发现,近年来石舒清的文学创作致力于在历史史料中寻找创作素材,他像一个手拿镐头的矿工,也像一个手拿放大镜的史学家,在史料里寻微探幽,为我们找出珍珠宝玉。功夫不负有心人,石舒清把那些从卷卷书册里寻找出来的粗糙宝石,刨、锤、打、磨一番后,为读者呈现出了一朵朵精美的艺术花朵。阅读时,笔者在为作者独具的语言艺术折服的同时,也为个体在历史境遇里人生命运的际遇而唏嘘。

《地动》由“本地的事”“远处的事”“后来的事”“附录”“海原大地震备忘”五个部分、46个小故事及大地震以来留存的部分珍贵历史资料构成。石舒清在大量阅读海原大地震历史资料的基础上,以一颗敏感、悲悯的心、一枝温情的笔,用文学的方式为一百年前在那场惨烈大地震中逝去的人们写出了挽歌,也为后来生存在这片土地上的人们再现了历史,打捞出了让人思索和回味的动人故事,以此缅怀逝者,警醒后人,不忘历史。

石舒清的语言极具艺术个性和魅力,他把海原民间方言和地域文化融为一体,小说的语言质朴、精炼、耐人寻味,咀嚼起来有筋道,就像是这片黄土地上长出来的红芒麦子一样嚼起来味道深长。比如大地震后对集市场景的描写:“集市上怪啦啦的,就像坟墓打开,人们从土里出来放风。日头得了痨病似的在灰塌塌的天上一动不动,人们都像耳聋了一样,看见对方在说话,嘴一张一张,但是声音好像是慢半拍,好半天才弱弱地到耳朵里来。人集中起来倒是不少,但给人一种荒败破落感,无论怎么看也看得出,这些人不过是零头余数而已。人们好像都失重了,给人一种浮漂的感觉。”看,这就是典型的石舒清式的独特感受和话语方式,为我们再现了大地震后集市的场景,这是真实而有极具个性的文学语言。

《地动》里的46个故事,个个都是一篇精致的短篇小说,我在那些故事里读出了人性的真实和复杂。

其中,《麦彦》再现了人性的复杂和真实,读来令人深思难忘。故事讲的是一个叫王大车的人救了一个叫胖娃的小伙子,二人结为父子,感情逐渐深厚。几个月后大地震发生,二人因去靖远拉炭,人在途中免于一难。接下来发生的故事就让人很揪心和感慨。说的是他们父子俩救了一对母女,然而让人意想不到的是,那胖娃和救来的年轻媳妇眉来眼去有了感情,而胖娃的干大——王大车也对年轻媳妇有那方面的意思。故事极具戏剧性,一对父子怎么能同时娶一个老婆呢?救命恩人与灾难里的生死恋情在父子俩的内心和对话里波澜起伏,掀起了人性真实的浪花。令人纠结的难题摆在了王大车与胖娃面前。最后,无奈的王大车祝福自己的干儿子和小媳妇有情人终成眷属。作者的叙述看似波澜不惊,但读者心里却五味杂陈。像这样给人艺术享受和深思的故事还有很多,如《尕虎》《关门山》《养蜂人》等等,无不叙说了灾难里人性的真实和复杂,或美好或丑恶。

海原大地震是个大事件,而且离现在已经一百余年了,在地震学者的眼里它极具研究价值,然而怎样用文学的方式来讲述那场惨烈的地震,这对一个写作者来说是一个很大的挑战。现在让人高兴的是,石舒清做到了,而且还是一个创新。(冯华然)