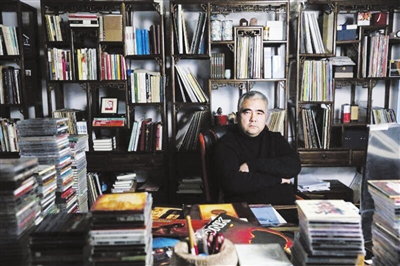

拍摄地点:银川市兴庆区阿尔书房

拍摄时间:2019年1月22日

拍摄者:季正

文字:阿尔

现在听CD的人是越来越罕见了。

最早接触音乐,是从盒带开始的,也就是磁带。

上世纪80年代,我还上初中。忘记了具体哪一年,父亲居然想方设法,托人买了一台夏普录音机回来,还是最贵的双卡录音机。父亲文化水平其实不高,可是对新鲜事物的追求,不亚于现在的年轻人。要知道,那时这台录音机相当于父母亲半年的工资,值1000多块钱。

父亲忙于上班,没时间听,我就今天听高凌风的《热情的沙漠》,明天听张蔷的《爱在你心口难开》,还有王洁实、谢莉斯的二重唱,苏小明的《军港之夜》。放了学,我就在录音机旁待着,把这首歌那首歌转录到空白磁带上,不厌其烦。

某天,这台录音机被父亲卖掉了。

录音机不在了,却在我的心里埋下了音乐的种子。

上了高中后,有了新的朋友,朋友家里有个很大的单卡录音机。霹雳舞那会儿正在流行,我们也加入了跳舞的行列。

崔健也出现了。杭天琪、范琳琳的《信天游》《我家住在黄土高坡》,孙国庆唱的《篱笆墙的影子》等等,还有港台的谭咏麟、张国荣、梅艳芳、Beyond、达明一派……

那时真的是囊中羞涩。记得和朋友健宇买的第一盘进口磁带是威猛乐队的。凑了一个多月花了30多块钱,在银川市外文书店买的。磁带是透明的,能看见磁带轮,歌名也是直接印在磁带上的,而不是像一般的磁带,印在纸上。

高中后接触到了打口磁带,就一发不可收拾。复兴桥下的那家磁带店,我们经常流连而不知返。多年以后,我们和这老板老黄竟然成了朋友。

从收藏打口带到收藏CD,是上世纪90年代的事了。

上班后闲得无事,我就和几个都喜欢音乐的朋友在大武口开了家名为“金属”的磁带店。

磁带店需要进货,尤其是打口磁带,新华书店不批发。听说天津有,就和哥们坐着硬席火车去了。到了那里,发现已经开始流行CD了。这些CD包装精美,音乐种类特别多,著名的乐队专辑一堆堆的。知道自己没有CD机,我还是两眼放光地买了好多CD。

CD买回来了,却没地方听。就到同学刚结婚的哥哥家去蹭着听。那时候家境殷实的,一般都要买个建屋和索尼的组合影碟机,唱唱卡拉OK什么的……

后来CD渐渐成为人们听音乐的主要媒介了,还有DVD。

不过,等MP3、MP4出现,磁带退出了市场,CD紧随其后。至于黑胶唱片,就消失得更早了。以至于现在很多年轻人不知黑胶唱片为何物。

在那一张张设计精美和充满艺术气息的唱片中,在无尽的聆听里,我们感受到了一位位音乐人在创作时的爱、忧伤、自信,更有面对世界时,他们那满怀激情和燃烧着渴求自由与飞翔的双眼。