深圳文博会期间,由宁夏代表团举办的石嘴山文化旅游推介会上,平罗县农民画家王洪喜耗时20年潜心创作的百米长卷《塞上古城盛世图》一亮相就备受关注。一个没有受过专业训练的农民画家如何创作如此体量巨大的作品?5月19日,根据王洪喜口述,我们再现了《塞上古城盛世图》的创作轨迹和心路历程……

1962年:偷师

怎样才能让儿子王洪喜端上“铁饭碗”?爹也愁来,妈也愁。

王洪喜自幼是个“画痴”。

1962年的平罗头闸乡头闸三队小学条件简陋。土坷垃砌成的桌凳,留下了王洪喜用小树枝画下的同学肖像。

语文课本上的邱少云等英雄人物让王洪喜钦慕不已,所以课本空白处、作业本反面成了他描摹的画纸。

课业为主,老师批评他,让他罚站。下课后发现他正用小棍在地上画雷锋。

别的孩子都在斗鸡、丢沙包,王洪喜在地上画鸡、画骡马,画所有见过的动物。

四年级转学到西永惠六队念书,老师让他帮忙办黑板报。每次他都画到天色和黑板一样黑了,才发觉该回家了。

提到儿子的爱好,父亲王福彦眉心聚起“乌云”:成绩一般,身体瘦弱,只晓得画画,以后靠啥养活自己?

王洪喜堂哥叫王洪谋,是个油漆匠。王洪喜看过堂哥给人“油箱子”,能挣钱还能画画。

所以父亲一问类似问题,王洪喜就答:油箱子。

1966年,给头闸三队村民办嫁妆的张木匠、刘木匠发现总有个小孩在不远处蹲着,盯着他们干活。

担心木屑和斧凿伤到孩子,他们把小孩轰开。过一会,孩子又凑了过来。

俩木匠干了半个月,孩子看了半个月。

这孩子就是王洪喜。他和父亲商量好了学木匠,却没有师傅。每次村里有人做家具,他就去偷师。

心里有底了,王洪喜对父亲说,砍树。

父子两放倒自家门前三棵腰粗的杨树。裁板、上胶,王洪喜将学到的手艺一一实践。

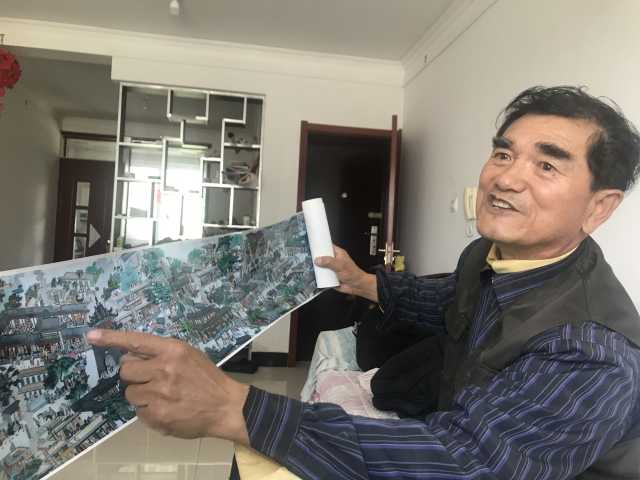

说起绘制长卷的故事,王洪喜顿时来了兴致,手舞足蹈。

1968年:梦想

1968年,王洪喜第一次接到“油箱子”的活,是在陶乐做裁缝的舅舅给他找的机会。

从平罗坐船经过黄河渡口到陶乐。主家来的人担心眼前矮小怯懦的孩子把柜子弄坏,被舅舅陪着笑劝回了家。

王洪喜钉好楔子,补好缺口,把红、白、黑三色油漆拿了出来。

三天后主家来验柜子。崭新的红色柜子上,一只由黑白色点出、引颈而立的雄鸡栩栩如生。

了不得,这鸡眼望着就要打鸣了。主家啧啧称奇。

一传十,十传百。找上门的人多了起来。

1972年,王洪喜到平罗五金公司买铁罐装的油漆。

把漆放进帆布绿书包,出门时正好是中午12时。

大喇叭上准点播放中央人民广播电台的新闻,第一条是陕西户县农民画进中国美术馆参展。

农民的画到北京的中国美术馆展出?

当时正值秋天,王洪喜却激动地直冒汗,找个电线杆子靠着,蹲着听完了整节新闻节目。

无数思绪在他脑中翻腾,碰撞。

人家是农民。我也是。

人家爱画画。我也爱画画。

人家的画拉到北京展览去了。我的为啥不行。

他转身又买了铅笔和图画纸。那是他人生第一次为专门画画买纸。

“画画不顶吃、不顶喝,找不到对象。”当晚父亲怒不可遏,问他凭啥。

王洪喜说:“户县的农民是农民,我也是农民。户县农民的画拉到北京展览去了,我的画也能。”

说罢转身出门,留下了哑口无言的父亲。

王洪喜介绍《塞上古城盛世图》的绘制过程和细节。

1983年:圆梦

1978年,十一届三中全会后,改革开放的春风吹到农村,到处都是生机勃勃的新气象,王洪喜有了取之不尽,用之不竭的创作源泉。

1983年的一天,平罗文化馆馆长马永清通知头闸镇,让王洪喜到文化馆开会。

画啥呢?王洪喜坐在院子里出神。妻子魏秀珍刚好在院里喂鸡,一撒食,大大小小的鸡呼啦啦一窝蜂围起来争食吃。

对,就画一幅农民养鸡致富的画。

观察大鸡、小鸡如何奔跑挥翅、伸脖子争食,观察妻子嘴里吆喝、手里忙乎的神态,再爬到屋顶上,俯视整座农家院落……王洪喜边看边想边画,2个月内多次易稿后终于定稿。

当年5月,终稿《养鸡专业户》通过层层评比选送,于同年10月被自治区文化厅推荐到北京,在中国美术馆展出。

预展时,宁夏组织入选作品作者去中国美术馆参观。看完了所有画作,王洪喜站在自己的画前思考了十几分钟,“考虑自己的画凭啥挂在这”。

应该是真实吧,他想。真实地展现农村翻天覆地的变化,让大家看到了农民越过越红火的日子。

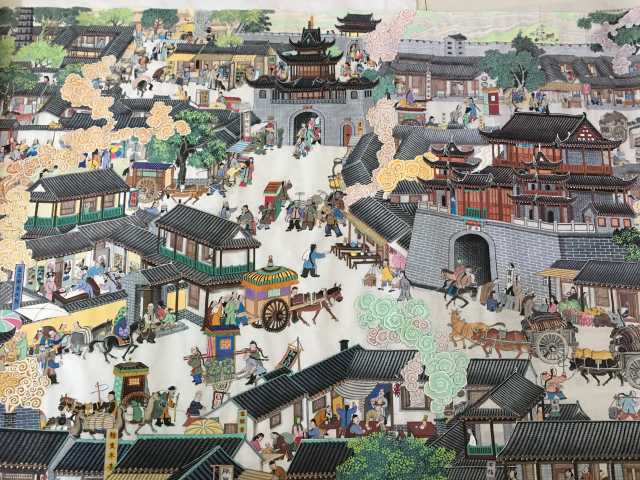

《塞上古城盛世图》原稿局部。

1997年:培育

因绘画的一技之长,农民王洪喜被聘到头闸镇文化站工作。

农村文化生活要活跃、要丰富,光靠一个人不行。

骑着自己的永久自行车,王洪喜走村串乡,在平罗县各村各队寻找喜欢画画的村民。

宝丰镇新胜村安子华学过画,为生活放弃了。王洪喜带着纸和笔,每天蹬20公里自行车劝说。耐不住“磨”,安子华答应练画。

几年后,安子华的《西瓜丰收》获中国文联优秀奖,在全国展出。

裕民村三队包队长向王洪喜推荐高庄乡幸福村六队的安常孝、杨晓梅夫妇,说杨晓梅会剪纸。

王洪喜到安常孝家,两口子守在麻将桌上头都顾不得抬一下。王洪喜苦口婆心劝两口子画画、剪纸,打麻将不是正道,两人答应了。

第二天再到安家,麻将桌依然红火,留下的纸笔包装都没打开。王洪喜开始新一轮说服。

1998年5月,平罗七一广场上举办首届农民画展,安常孝、杨晓梅的作品在其中。

两人曾经的麻将桌变成了画桌。

在相关部门的支持下,王洪喜先后发展农民画作者50多人,组织他们在石嘴山、银川、平罗三地举办8届农民画展。

2008年,平罗县头闸镇被文化部命名为“中国民间绘画之乡”。

1998年:情感

“平罗古城的城墙没了,要是留着,现在是另一道风景。”

1998年的一天,在饭馆里吃饭,王洪喜留意到几位老人的议论。

喜欢绘制群像的他有了一个大胆想法,在画作里再现平罗古城以及石嘴山一带的风土人情。这是《塞上古城盛世图》的构思雏形。

王洪喜共走访7位鲐背之年的老人。98岁的王义昌是第一位,平罗古城的盛景及人物故事多来自他的口述,由王洪喜记录。

1999年,第一卷画草稿成形。王洪喜把草稿递给王义昌看:“您看我把您说的还原出来了吗?”

放下草稿,老人开心地让王洪喜拿出本子记,又谈到许多平罗古城的轶事。从平罗县城画到黄渠桥,王洪喜已写满3个笔记本。

第三卷画《平罗古城》草稿完善后,王义昌老人去世。

痴迷于长卷创作的前几年,王洪喜白天出门写生,晚上一画一夜,农活的担子落到妻子魏秀珍身上。

苦不到头,劝说不听。2002年,魏秀珍一气之下撕了王洪喜创作完成的几卷画稿,回了娘家。

王洪喜找村支书说情,丈母娘撂下气话:“让跟画过去,没饭吃吃画去。”

王洪喜又上上下下又找了十几个说情人,均无果。没办法,重新画,接着找人说情。

最后是老伴自己想通了回家的。“他有把石嘴山画下来的志向,也没干啥歪门邪道,不干活就我干吧。”

王洪喜指导两个儿子作画。

2019年:传承

农历已亥年大年初一。

和小时候在父亲的指导下为《塞上古城盛世图》填色一样,王学军、王学刚将画卷铺上画桌,指导自己的孩子填色。

老伴魏秀珍担心孩子不小心弄脏画卷,王洪喜示意别阻拦:“孩子喜欢,让学。”

老二王学刚在平罗中医院上班,帮王洪喜的机会多。老大王学军在上海上班,只能春节带孩子回家时才能参与画作。

于是,近几年,春节画画成了王家的“新年俗”。

王学军幼年跟父亲学画,爱上了美术,从事图案设计的他给了父亲不少专业建议。

经过两代人耗时20年创作,《塞上古城盛世图》全卷完成。

长卷手稿中有人物5849人,树2367棵,建筑物30多种3853个,仙鹤等9种动物1435只。画中有黄河的图景长达30米,有贺兰山的长20米。

细心的观众会发现,百米长卷的不同位置一共有3所“王氏书画院”。

“进入新时代,我还有新的梦想。我想继续发展平罗农民画,带动家人和画友在中国美术馆办一次石嘴山农民的画展。”王洪喜说。

有人说,这不就是你最初画画想实现的愿望么。王洪喜嘿嘿笑了:“这也算不忘初心吧。”(宁夏日报记者 苏涛 朱立杨 文/图、视频)