“中国戏曲的第一次革命来自秦腔,500年前,正是秦腔带来的全国范围内的中国戏曲革命,结束了中国戏曲古典形态和人文戏剧时代。从某种意义上讲,没有秦腔就没有梆子,没有梆子就没有花部,就没有现在的百花齐放。”近日,在中国戏曲学会联合宁夏文化和旅游厅召开的秦腔现代化与现代秦腔实践之路研讨会上,中国艺术研究院研究员马也认为,中国戏曲的现代化转型第一步是由秦腔来完成的,没有秦腔就没有今天的中国戏曲。

秦腔现代化与现代秦腔实践之路研讨会上,国内戏曲艺术界的专家学者为秦腔艺术和中国传统戏曲创新发展建言献策、把脉定向 。杨周宸乐摄

秦腔是中国最古老的戏剧之一,因其以枣木梆子为击节乐器,所以又叫"梆子腔",主要流行于中国西北地区的陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地,其中宁夏作为多民族繁衍生息之地、多元文化融合发展之所,秦腔发展呈现出一片欣欣向荣的景象。由宁夏创排的《王贵与李香香》是2019年度精神文明建设“五个一工程” 奖获奖作品中唯一的秦腔剧种。

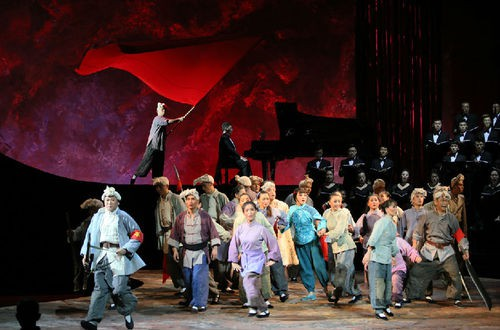

秦腔现代戏《王贵与李香香》剧照。

秦腔历来具有变革的基因,那么新的时代,这一古老戏曲如何进一步改革创新呢?近些年来,宁夏秦腔立足丰富的文化传统和民族艺术土壤,以生动艺术实践呼应国家前途和人民命运,创排了大量优秀作品,剧团和人才建设成绩显著。在银川召开的秦腔现代化与现代秦腔实践之路研讨会上,国内戏曲艺术界的专家学者济济一堂、畅所欲言,为秦腔艺术和中国传统戏曲创新发展建言献策、把脉定向。

《王贵与李香香》:从文学经典到舞台经典

财主崔二爷逼租,穷汉王麻子惨死,其子小王贵卖身还债,入“阎王殿”崔府揽工。王麻子好友李德贵之女香香,一心牵挂、声声呼唤青梅竹马贵哥哥!不见天的日子黑黢黢过,催生着韧韧长长爱丝萝……

《王贵与李香香》从文学经典到舞台经典。

诗人李季的叙事长诗《王贵与李香香》,是与民族歌剧《白毛女》齐名、经历了历史和人民检验的红色经典,其精神与灵魂是对革命英雄主义的礼赞、对反剥削反压迫精神的讴歌、对美好纯真爱情的执著追求、对自由平等的深情呼唤。这部作品从诞生之初,就一直以不同的演出形式被搬上舞台。经典作品也正是在这样一次次的搬演与重现中得到新的阐释,在持续的传播中得到更久的传承,在历史价值得到确认的同时更加鲜明地呈现着独特的当代意义。由宁夏秦腔剧院创演的《王贵与李香香》正是这样的背景下,以秦腔的方式对红色记忆又一次呈现、解读和阐释。

由宁夏秦腔剧院创演的《王贵与李香香》以秦腔的方式对红色记忆又一次呈现、解读和阐释。

“我在看戏的时候,是用这样的标准去看这个戏到底怎么样——就是台底下的观众有没有看手机。《王贵与李香香》做到了这一点。这个戏我看了三遍,都没有看手机的,真的是有滋有味。”上海宝山沪剧艺术传承中心主任、中国戏剧梅花奖“二度梅”获得者华雯说。

上海宝山沪剧艺术传承中心主任、中国戏剧梅花奖“二度梅”获得者华雯发言。

秦腔现代戏《王贵与李香香》巧妙运用西部独有的信天游、花儿等民歌小调抒发剧中人的情感,演唱自由灵活,内容比兴丰富,表现力和音乐性都很强,使这部戏在新诗的韵味中体现出民族化和大众化的艺术特色。同时,该戏大胆创新,用唱诗班和钢琴伴奏来讲述环境、烘托气氛,西式合唱与传统秦腔一唱一和,将红色经典以“中西合璧”的方式呈现给观众,传达出一种诗意相通的美,在秦腔发展史上开了先河,令人耳目一新。

《王贵与李香香》用唱诗班和钢琴伴奏来讲述环境、烘托气氛,将红色经典以“中西合璧”的方式呈现。

陕西省文化厅艺术处原处长、研究员胡安忍说:“这出戏融合传统和现代,西洋和本土,高雅和通俗,本身就具有观赏性,各种艺术元素,既统一又富有美感。不仅如此,还融合了过去和现在对话的方式,比如说王贵的革命是什么东西,合唱团则回答革命是好东西,就充满妙趣横生的艺术效果。如果没有合唱团呈现的样式,王贵自身就没有这种感受。”

“此剧目通过采用交响合唱与传统戏曲相结合的手法,实现了传统和现代、民族性和世界性的有效对接,做到了革命题材作品的诗意表达、地方戏曲剧种的当代表现,做到了传统文化的创造性转化、创新性发展。”第十九届中国戏剧“梅花奖”获得者、宁夏文旅厅副厅长柳萍说,即使从未听过秦腔的听众,也能看懂这部戏、喜欢这部戏,并通过这部戏感受秦腔韵味、倾听中国故事。

古老剧种的传统与现代化

秦腔在西北地区有着非常广泛的受众和深厚的文化土壤,数百年来,一直是当地最受追捧的艺术形式。但随着时代和观众口味的变化,传统戏曲的观众正在不断流失。如何在保持“本色”的同时,拉近与年轻受众的距离,是包括秦腔在内的戏曲必须解决的一个时代课题。

“近些年来,秦腔更多强调的是原汁原味的保护和传承。宁夏开了把秦腔作为一个剧种总体推进现代化的先河,令人钦佩,值得点赞,戏曲为何要实现现代化,说到底是为了观众,是观众意识的现代化为秦腔提出现代化这么一个课题。”胡安忍说。

宁夏开了把秦腔作为一个剧种总体推进现代化的先河。

新世纪以来,为吸引主流社会年轻人的目光和青睐,宁夏秦腔剧院大胆创新、积极探索,连续创作出《花儿声声》《狗二爷涅槃》《王贵与李香香》等优秀作品,先后两次获得文化部“文华大奖”和中宣部“五个一工程奖”以及“国家舞台艺术精品工程奖”等殊荣,为现代戏创作提供了丰富的经验,体现出当代秦腔人艺术创造的精神与活力。

由宁夏创排的《王贵与李香香》是2019年度精神文明建设“五个一工程”奖获奖作品中唯一的秦腔剧种。

“秦腔人首先要做好自己的本业,我们自己要有现代意识,没有现代意识无法给观众提供现代意识的作品。刚开始看《王贵与李香香》,两边有大型的歌队,我特别担心是两张皮,但是他们的思维很新颖,看的过程中完全能接受,完全可以融入。”甘肃省文化艺术研究所副所长、研究员周琪说,今天的年轻受众是明天的宝贵财富,除了剧团自身的建设,对新型现代观众的培养也是不可或缺的。

“古老的戏曲必须面对现实、面对当下。我经常讲,除了电影、电视新型样式外,其他都是古老艺术,小说、音乐、美术、杂技都是,我们想,小说如果没有《芙蓉镇》,没有《活着》,没有《平凡的世界》,美术没有《父亲》,古老的艺术还能焕发出震撼力和生命力吗?”中国剧协分党组书记、驻会副主席陈彦说,戏剧也一样,要生存和发展,必须坚定不移地搞现代戏,这不是偏废传统和新编历史剧,而是不同的探索,现代戏的创作同样是对中国戏剧的重大贡献。

中国剧协分党组书记、驻会副主席陈彦发言。

一些专家也认为,古老戏曲的现代化是一把双刃剑,不能搞一刀切。中国有300多个剧种,并不是所有的剧种都能成为现代戏,现代戏是戏曲的未来之一,但不是绝对的。

中国戏曲学会顾问、武汉大学文学院驻院研究员、艺术学院教授郑传寅认为,戏曲的现代化之路包括两个任务,第一个对传统剧目进行适度现代化包装,比如说音乐布景,追求个性化的服装,追求历史的准确性等;第二是让古老戏曲表现现代生活,其实,古典生活也可以走进现代、走进未来。有时候,古典也是时尚,古典的东西走进当代,走向未来是完全可以的。比如红木家具就很受欢迎,再比如说昆曲浓重的书卷气,没有这个就不是那么一回事了。

中国戏曲学会顾问、武汉大学文学院驻院研究员、艺术学院教授郑传寅发言。

“《王贵与李香香》如何保持秦腔的本色,同时又彰显它的现代特征,这个现代戏面临的难题还在探索中。”郑传寅说,戏曲现代化的分寸需要好好拿捏,混搭和拼贴要做好量的控制,比如说西洋乐器和舞蹈的运用,分寸和量很重要,量变可以引起质变。

人才与剧目,秦腔传承和创新的两个“基本点”

秦腔的保护、传承和创新,取决于很多因素,但最关键的还是人才和剧目。

古老艺术的传承既要有人传也要有人承,如果不能为秦腔注入新鲜血液,总有一天秦腔会面临人去戏亡的境地。“250多年前,如果没有魏长生,就没有梆子走向全国,也没有秦腔的繁荣。在历史的关键时期,如果没有优秀的演员、作家和导演等这些实力强大的艺术家,秦腔就不可能从古老走到现在。”中国戏曲学会顾问、中国戏曲学院原院长周育德说,秦腔要走向未来,一定也离不开优秀人才的培养。

中国戏曲学会顾问、中国戏曲学院原院长周育德发言。

“一个剧种、一个剧本再好,没有领军人物,也撑不起一片天。我特别有体会,作为一个剧院团没有人才,真的举步维艰,不可能为社会认同,不可能为大众认可。”中国剧协副主席、北方昆曲剧院院长、中国戏剧梅花奖获得者杨凤一说。

中国剧协副主席、北方昆曲剧院院长、中国戏剧梅花奖获得者杨凤一发言。

近些年来,宁夏演艺集团秦腔剧院先后创作演出了《狸猫换太子》《清风明月》《庄妃与多尔衮》等各类传统与新编剧目一百余部,并先后培育出六代、三百余名优秀艺人,形成了老中青三代有机结合的强势人才队伍,逐步发展成为西北地区最具影响的专业艺术团体之一。2002年,柳萍获得第19届中国戏剧“梅花奖”,填补了宁夏戏剧艺术五十多年来在此奖项上的空白,2005年她成功折桂中国秦腔“四大名旦”,2010年荣获第13届“中国文化艺术政府奖——文华表演奖”,张晓琴、李小雄、候艳也先后荣膺第23届、24届、25届中国戏剧“梅花奖”,形成人才辈出的好局面。

宁夏演艺集团秦腔剧院先后培育出三百余名优秀艺人,形成了老中青三代有机结合的强势人才队伍。

“剧目是艺术家的生命线,有了剧目就会创造一切,有了剧目就会生成一切,有了剧目就会设计一切,尤其规模化和批量化,有内在和外在联系的剧目的推出,对剧团、剧种、艺术家极其重要。”马也说,当一个剧团没有好的剧目,有多好团队都会原地踏步。

中国艺术研究院研究员马也发言。

“剧目高于一切。有好的剧目才能有戏,真的觉得好的剧目对于一个院团就是全宇宙、全世界。”《剧本》月刊副主编、编审武丹丹表示。

《剧本》月刊副主编、编审武丹丹发言。

如何守正创新,将这些宝贵的古老艺术传承下去,让它们在时代的长河中继续绽放光华,是中华文明在现代化发展中的一个长期课题。(通讯员 杨周宸乐 光明日报全媒体记者 王建宏)