大武口区图书馆。记者 赖盛龙 摄

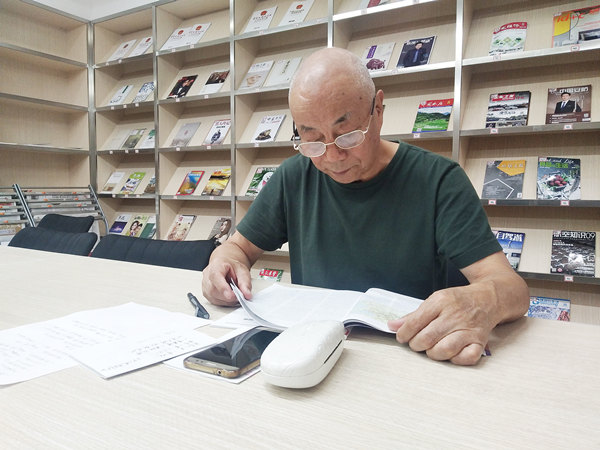

老人在杂志阅览室看书。记者 赖盛龙 摄

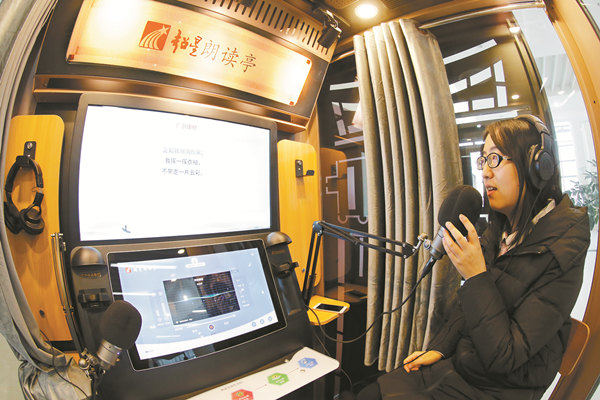

读者在朗读亭内朗读。记者 赖盛龙 摄

夜幕降临,华灯初上,大武口区灯光璀璨。夜景分外迷人。

位于大武口区朝阳西街的24小时自助图书馆内,明亮的灯光下,小学教师刘晓婷正翻着一本《二手时间》,桌边还放着刚刚写好的备课本。比起在家备课、看书,刘晓婷更喜欢自助图书馆内的阅读氛围。“上班时间没时间来图书馆,24小时自助图书馆作为一个不打烊的独立学习空间,让我感觉宁静且安心。”

24小时自助图书馆只是大武口区打造公共阅读空间的一个缩影。近年来,大武口区积极打造以大武口区图书馆为公共文化服务主阵地,以手机图书馆、24小时自助图书馆、流动图书点为载体的公共阅读服务空间。

图书馆前排长队原本是大学校园学生自习才有的风景,但在大武口区图书馆的门前,记者也看到了这一幕。不过,和高校图书馆不同的是,大武口区图书馆作为大武口区属综合性公共图书馆,不仅承载着当地文化的记录职责,也承担着周边居民越来越多的文化阅读需求。

8月28日一大早,记者来到大武口区图书馆,还未到馆前,远远就看到一条长队排了起来,队伍中大部分都是年轻人。“我每天8点多就来这边排队,来晚了就没有地方坐了。”队伍中的一位女生告诉记者,她在外地读大学,开学就上大四了,暑假期间每天都到图书馆复习考研。除了大学生,队伍中也有许多高中生,他们在暑假期间到图书馆读书学习,对图书馆的环境很认可。

8点半开馆后,大批人流开始拥入馆内,不到10分钟,整层的座位就坐满了人。大武口区图书馆馆长张启辉告诉记者:“现在越来越多的人喜欢到图书馆读书学习,最多的时候人流量达到300至400人,一天的人流量在800至1000人。”

“2016年新馆成立以来,我们的读者群越来越年轻化,很多年轻人愿意到图书馆读书学习。另外,大家对图书馆的认可度也越来越高。”针对越来越好的阅读氛围,张启辉表示,全民阅读关键在于培育民众对阅读的兴趣,传统阅读的回归,就在于图书馆这样的公共文化服务机构不断创新,满足现代人体验式阅读的需求,通过知识加空间的服务,促进图书馆的转型,使图书馆成为全民的第三空间,让走进图书馆成为一种生活方式。

内部挖潜的同时,大武口区图书馆还积极“走出去”。

2017年以来,大武口区文化旅游局积极探索发展途径,创新公共文化服务模式,整合辖区图书资源,在辖区构建起以大武口区图书馆为总馆、社区文化活动中心图书室和农家书屋为基层流通服务点的基层阅读点,通过社区近距离为居民提供教育、信息、文化休闲等文化服务,面向不同年龄结构、文化层次、阅读需求的读者,逐步开展有针对性的特色服务,在提高区图书馆图书利用率的基础上,充分发挥阅读点的基层服务作用,切实提升公共文化服务水平。

如今,在大武口区,图书馆不仅扎根社区、学校、乡村、企业,还与商业综合体“联姻”,让市民在逛街之余,多了一方“心灵栖息地”。今年年初,石嘴山万达广场阅读点正式对外开放。作为公共图书馆走进商业综合体的创新模式,阅读点的成立也是大武口区围绕为市民提供优质的公共文化服务、进一步探索公共文化服务供给侧改革的又一次尝试与创新。

张子兴是小学五年级的学生,记者在石嘴山万达广场三楼的少儿阅读点见到他时,他正和同学埋首于书籍中。他一脸兴奋地告诉记者:“我是一个科普迷,这里的书籍大都是科普类的,这里离家也近,我自己就可以和同学来这里看书啦!”

“我们分别在石嘴山万达广场的二楼和三楼设置了成人阅读点和少儿阅读点,共计1400余册图书,充分发挥商圈人流量大的优势,惠及不同年龄段的各层次人群,切实提升公共文化服务水平。”大武口区图书馆馆长张启辉说。

在走进商业综合体之余,大武口区图书馆在公共文化服务创新上一直动作不断。2018年,24小时自助图书馆为读者“亮灯”,成为全天阅读空间。两个朗读亭的设置开创了城市新阅读空间。最新上线的手机图书馆,更是插上了互联网的翅膀,让随时随地阅读成为可能。

已退休的吕丹家住大武口区图书馆附近,喜欢朗读的她闲暇时间就会到大武口区图书馆门前的朗读亭朗读。8月28日,记者见到她时,她正在朗读贾平凹《自在独行》中的一段:“短短数十年里,该自在就自在吧,该潇洒就潇洒吧,各自完满自己的一段生命,这就是生存的全部意义。”吕丹特意把这段话抄在一张纸上朗读,“我们作为普通人,感觉这段话说得非常有哲理,人生苦短,在拼搏的同时要学会享受生活。”吕丹还特意打电话让妹妹带着5岁的小孙子来体验,“孩子在上幼儿园,很喜欢背诗词,这对孩子也是一种很好的体验。”

纸墨书香涵养一座城市的文化底蕴。随着全民阅读渐成风尚,从过去的“有没有”到如今的“好不好”,阅读理念和需求的改变正加快塑造着城市文化发展的崭新面貌。(记者 李薇 狄彦冬)

公安网监备案编号:宁公网安备 64010402000050号

公安网监备案编号:宁公网安备 64010402000050号