俯瞰宁夏大地,六盘山、贺兰山脚下的田园风光,如诗如画;黄河两岸的丰收景象,令人陶醉。塞上山川处处斑斓锦绣,满眼都是收获的喜悦。

新时代的宁夏农业,日新月异。

粮食生产实现由低产不能自给向高产稳产转变;农业政策实现取消农业税、发放农业补贴的转变;农业生产条件实现由靠天吃饭向“旱能浇、涝能排、林成网、渠相连”的高标准粮田转变;农业生产方式实现由传统耕作模式向机械化、集约化转变;农业经营模式实现由家庭小农经济分散种植向规模化、标准化经营转变……

粮食生产从不能自给到“17连丰”

5月23日,中卫市沙坡头区滨河镇南关村魏建旗老人对记者说:“新中国成立前,完全靠天吃饭,与现在的生活简直没法比。”

自治区成立之初到改革开放前的20年间,我区粮食生产总量一直徘徊在六七十万吨。为促进全区粮食产量上台阶,解决口粮供应不足问题,2000年之前,我区主要推广麦套玉米、水稻旱育稀植和玉米、马铃薯地膜覆盖等粮食种植模式,瓜菜种植主要以大白菜、萝卜、西红柿等常规蔬菜品种为主,仅能基本保障区内市场供应。

进入21世纪,随着种粮效益逐年下降,宁夏按照高质量发展要求,不断加大种植业结构调整力度,坚持调优结构、调高质量、调高效益,努力增加优质农产品供给,提高种植效益。

在粮食生产上,加大推广麦后“粮粮、粮经、粮饲、粮油”等复种模式,支持龙头企业带动农户建设“五优”水稻基地,示范带动水稻品质提升,适度调减籽粒玉米面积,扩大粮饲兼用、青贮、鲜食、制种玉米种植,加快马铃薯种薯繁育、主食化专用品种推广和主食产品开发试点,提高粮食综合生产能力和生产效益。

在瓜菜生产上,坚持“设施与露地并重、内供与外销协调、请进来与走出去结合”,深化产销衔接,积极推广供港蔬菜、绿田园模式,根据市场需求发展订单生产,优化调整种植品种,合理安排茬口和上市期,针对港澳地区、国际市场,主推高档叶类蔬菜品种;针对一、二线城市主推精品蔬菜品种;针对周边及区内冬春淡季市场,主推常规果类蔬菜品种,增加叶类蔬菜种植面积。

自治区原农牧厅主要负责人回忆道,宁夏粮食生产大体经历了4个发展阶段:1949年至1966年是恢复发展阶段,粮食产量由32万吨增长到83万吨;1967到1978年是缓慢发展阶段,粮食产量增长到117万吨;1979到1998年是快速发展阶段,1983年突破150万吨,1993年突破200万吨,1996年开始实施粮食上台阶“四个一”工程,当年突破250万吨,1998年达到295万吨,人均粮食占有量达到590公斤,实现了粮食自给有余,宁夏以粮食生产为主体的农业发展进入了由追求量的增长向质量效益增长的新阶段;2005年以来更是实现了17连丰,总产量达到380万吨。

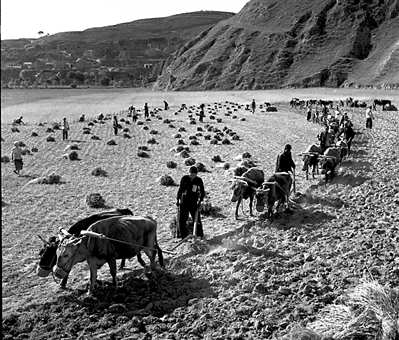

1959年6月,固原县城阳公社红河大队的社员在犁地。 朱康洛 摄

永宁县望洪镇,农民用大型机械设备收割小麦。农业机械化大大提高了劳动生产率,有效提高了农作物单位面积产量。记者 王猛 摄 (均资料图片)

据了解,事实上,到1993年我区人均粮食占有量已达411公斤,实现了粮食基本自给,结束了从外地调入粮食的历史。这一切得益于党的政策。中央关于粮食安全生产的一系列优惠政策,调动了农民群众的积极性,尤其是党的十一届三中全会以后,大力实施科技兴农、大面积推广新品种和新型实用技术,大力改善生产条件,不断推进农业技术进步,在稳定粮食面积的基础上,着力提高单产,着力优化结构,提高质量效益,以种植业促进畜牧业,推进了农业整体发展。

从吃得饱到吃得好

50岁以上的宁夏人,很多人都记得小时候家家户户过冬前都要储备土豆、白菜和腌菜,而现在,那一口口腌菜缸早没了踪影。时代在变迁,人民对美好生活的需求也在日益增长,曾经只求“吃得饱”,后来要“吃得好”,而现在,人们更追求“吃得健康安全”。

“宁夏畜牧业的发展从一个侧面映射着百姓生活的改善,从吃饱到吃好,更多的是依靠畜牧业的转变。”原自治区畜牧局负责人告诉记者,宁夏畜牧业生产历史悠久,全区拥有天然草场3500多万亩,适宜的气候条件和地理优势,丰富的耕地资源,非常适合畜牧业发展。

自治区成立之初,我区畜牧业是一家一户的小农经济,养殖户大多逐水草而牧。如今,这种状况早已彻底改变,特别是自治区封山禁牧后,标准化、规模化养殖,不仅提高了农民发展养殖业的经济效益,而且当地植被得到了恢复。

从人民公社集体经济条件下的自然放养,到改革开放家庭联产承包责任制一家一户分散经营,再到今天的规模化、标准化、产业化经营,我区畜牧业走过了一条由家庭副业向支柱产业转变、由自给型向外向型转变、由小农经营向规模经营转变、由数量扩张型向质量效益型转变的发展历程。特别是改革开放以来,党和政府不断加大对畜牧业的支持力度,调动了农民发展畜牧养殖的积极性,实现了数量与质量的突破。宁夏成为全国重要的良种奶牛繁育、优质高端乳制品和优质牛羊肉生产加工基地。

2020年,自治区确定了九大重点产业,农业占据其中5项,奶产业、肉牛和滩羊产业榜上有名,为我区畜牧业发展插上了腾飞的翅膀。

昔日的副业如今成为农民发家致富的黄金产业。2010年,宁夏畜牧业产值仅为25.74亿元;2020年,达到248.4亿元,增长了10倍。过去单一的畜牧业,如今与加工业、销售业连接起来,形成生产、加工、销售一体化的链条。

如今,走进我区农村地区,一座座设备齐全的现代化养殖牧场随处可见。宁夏牛奶质量和卫生指标均优于国内平均水平,达到欧盟标准,被誉为“全国奶业优质安全发展的一面旗帜”;“盐池滩羊肉”四上国宴,入选G20杭州峰会、金砖国家领导人厦门会晤、上海合作组织青岛峰会和大连达沃斯论坛国宴指定食材。

如今,宁夏农业已脱胎换骨,实现了由“传统农业省区”向“高质量农业省区”的转变,伊利、蒙牛、中粮、新希望、光明等一批国家级农业巨头纷纷选择落户宁夏。

从二牛抬杠到无人机耕种

5月11日,在平罗县通伏乡通城村绿康林家庭农场的水稻种植基地,一台无人机在水田上方约2米处缓慢飞行,所过之处,一粒粒种子均匀撒落在水田里。开机、起飞、播撒,短短10多分钟,5亩多水稻的播种工作就完成了。

“我们年轻那会全凭手插秧,一天下来腰都直不起来。现在这无人机几分钟就能干完我们过去干一天的活儿,现在种地太轻松了。”一旁看热闹的老人啧啧称奇。

在玉米地里,无人机进行统防统治、收割机进行机械化收获、打包机进行秸秆打包;在各个高标准现代农业示范园,工人只需拿出手机,就可对温室进行自动化管理;在奶牛养殖场转盘式挤奶台上,消毒、上杯、挤奶、收杯、贮奶,整个过程仅用8分钟,1个小时可完成600头奶牛的挤奶工作……伴随着农业规模化发展,随之而来的是农业智能化、科技化、机械化管理,绿色化、品牌化生产。

原自治区农牧厅干部赵晓俊与农业机械打了一辈子交道,他对记者说:“1969年,我到银川拖拉机厂工作时,宁夏的拖拉机保有总量少得可怜,那时农业生产主要靠人拉肩扛、二牛抬杠,镰刀、铁犁、背篓是主要的生产工具。每年插秧时节,一大片水田中满是‘红头巾’,全是下地干活的农村妇女。”

1958年7月,宁夏农业机械化学校实习工厂制造出宁夏第一台本土产的拖拉机“万能勤俭-8号”,此后,宁夏又先后有了银川手扶拖拉机厂和银川拖拉机厂,从此实现了我区农业机械从无到有、从小到大的历史性突破。后来,随着家庭联产承包责任制的实施,国家出台相关政策,鼓励农民个体购买、使用农业机械,全区小型农业机械得到了发展。

“农业的根本出路在机械化,这是几代农机人的核心思想。”赵晓俊说,“过去大家说,‘农民富,先修路’,后来则讲,‘农民富,拖拉机要上路’。”

赵晓俊向记者介绍,从2004年颁布《农业机械化促进法》开始,每年中央1号文件都提出加快推进农业机械化的要求和措施,购机补贴政策的落实对农业机械化和农机制造业拉动效应显著,促进了全区农机装备总量的持续快速增长,装备结构不断优化,农机社会化服务不断深入。

目前,我区农作物耕种收综合机械化水平达到80%,比全国平均水平高9个百分点;小麦、水稻生产实现全程机械化,水稻耕种收综合机械化水平达到99%,在全国处于领先水平。不仅是传统作物实现机械化播种收割,病虫害防治由无人机喷洒农药,除草由除草机代替人力,种葡萄有施肥机和埋藤机,收割芹菜有专门的收获机,种番茄有分级机……这些农田里的“机器人”,不少都是我区自主研发并获得国家专利的。

5月17日,记者在平罗县盈丰植保专业合作社采访时看到,合作社办公室的电子屏上,显示着整个园区各温棚内外的景象。平罗县农业技术推广服务中心主任张庆华说:“以前菜农种菜全凭经验、靠感觉,现在运用物联网开展蔬菜种植,实现了实时定量精确把关,农民只需按个开关、作个选择,或是完全凭指令,就能种好菜。”

张庆华说,如今,新技术、高科技已广泛应用到农业生产的各个角落,助推宁夏农业的高质量发展,相信在科技支撑下,未来宁夏的特色农产品会在全国叫得更响、走得更远。

赵晓俊说,20世纪70年代,宁夏机械化水平不到11%,而现在已达到了80%,综合技术化能力高于全国平均水平6个百分点,对于干了一辈子农业机械的他感到非常自豪,“如今的宁夏是青山绿水带笑颜,机器轰隆在天地间”。

放眼宁夏大地,一个个宜居生态村庄跃入眼帘,一个个承载着希望与幸福的“绿色梦想”在山水间延伸,一个个带动农民增收致富的特色产业落地生根……一幅充满生机与活力的小康图景,正在塞上大地徐徐展开。(记者 张 瑛)

塞上江南 鱼米之乡。 记者 马楠 摄

青铜峡市峡口镇奶牛养殖核心区的自动化挤奶车间。记者 王洋 摄

中宁现代枸杞加工示范园区里,一家企业的工人在包装枸杞糖肽制品。目前,全球首条枸杞糖肽生产线落户中宁,冻干枸杞、枸杞清汁、饮料、酵素等生产线相继建成,枸杞产业链进一步延伸。 记者 王鼎 摄

银川西北农资城,农户采购农机和种子备耕。记者 马楠 摄

固原市原州区河川乡寨洼村村民在花田里采摘油牡丹。如今,牡丹产业可就近吸纳300多名贫困群众就业,人均年收入2万多元。 记者 党硕 摄

农用无人机向农田喷洒农药,更精准、更高效的现代农业技术得到广泛应用。记者 王晓龙 摄

1959年3月,固原县城郊人民公社农具厂的工人在赶修大车,支援春耕生产。 朱康洛 摄

20世纪70年代,青铜峡水电厂建成后,使吴忠南部实现了提水灌溉,开垦了大片荒地。 米寿世 摄

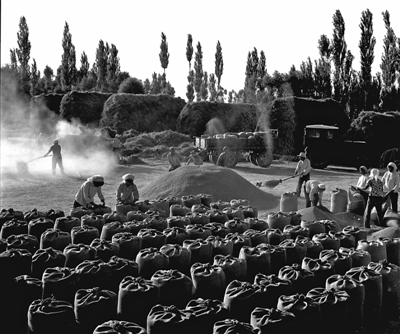

1978年7月,吴忠县古城公社古城大队的农民在收获夏粮。 石观达 摄

20世纪50年代,我区农民喷洒农药消灭农作物病虫害。 (均资料照片)