宁夏隆德县自古墨香浓郁,淳朴的民风,独特的民俗培养了一代又一代书画艺术家。走进隆德博物馆,静默的文物会跨越时间的长河,带我们追忆远去的岁月。110多幅字画,典藏着从明末到“中华民国”的故事。

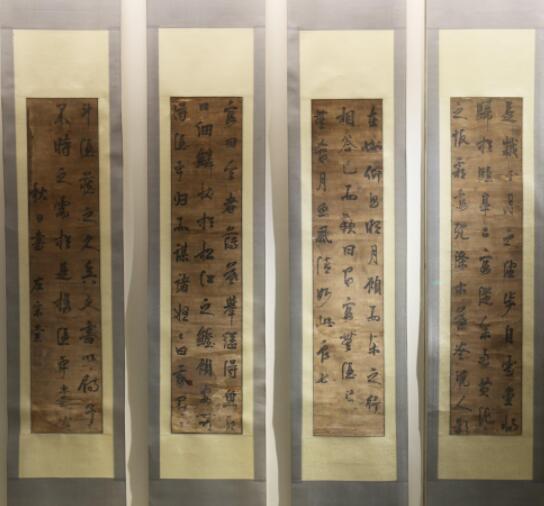

驻足眼前的书法作品,“芳草瑶林新几席,玉杯珠柱古琴书”行书流利隽秀、清朗爽劲。

书者心正则笔正。

张维岳,字仲五,号若谷,宁夏隆德人。21岁时,张母病情危急,服用多幅汤药仍不见好转。张维岳感念母亲的养育之恩,却不能替母分担疼痛半分。心急如焚时,想起书中讲过以人肉为药引的法子,可以一试。于是忍痛自切食指,调入药中。张母喝药时觉察有异味,和平时所服味道不太一样。兄长张骏菴从药渣中发现手指寸许,心中悲痛不见二弟踪影。感触张维岳孝义,又怕张母悲痛,瞒下此事。张母喝了此汤药,延续了十天寿命。

抗日战争期间,张维岳奔走呼号,募捐财物,售卖自己的书写字幅,募捐资金帮助抗战。与家尽孝,与国尽忠,不负文人之风骨。

刘相弼为官清廉,不拿百姓分毫的品德被当地百姓交口荐誉,观其书法就可以感受到字如其人的魅力。

刘相弼,字仲良,民国二十三年(1934年)时任隆德县县长。有一次在集市行走,看到一位小伙背着一担菜,于心不忍买了一些。小伙拿到钱就去一旁的摊子上买了两个油饼吃。刘相弼看到后很生气,提起手中的棍子,正想上前仗责。没想小伙走了几步,又转回去带了两个油饼。刘相弼好奇,走上前询问:“你家中还有何人?为什么吃了两个又买两个?”小伙回答:“我家中还有老娘,这是给老娘带的。”刘相弼松了松棍子,说“你还算孝顺。”随后提着菜踱步而去。

齐派嫡传雒达

书画作品中,梅、兰、竹、松常见,鹰却不然。雒达这四幅画作,心境清逸,不落尘俗,

雒达,字依道,宁夏隆德人。父亲雒象屏喜爱诗书,精通医理。伯父雒玉麟,擅长山水画。从小在书香家庭的熏陶下,酷爱书法绘画。1933年从甘肃省立第一师范学校毕业,随即考入国立北平(今北京市)艺术专科学校。师从著名国画大师齐白石先生门下,潜心研习国画,是宁夏籍唯一的齐派嫡传弟子。

1937年秋,他和学友谢炳坤、卢光照合作出版了书画集《好友集》,齐白石先生亲自作序。毕业时创作了脱略凡格的《桂花》,齐白石先生看后随即在画作上题写“画桂手远胜于攀桂手矣”并赠予亲自镌刻的“雒达”名章一枚。可见齐白石先生对雒达的器重和深厚的师生情。晚年弥留之际,语重心长地告诫子女:“我从师白石先生学画四年,从事教育工作二十多年,深悟作画可以修身,教育可以兴邦,尔等今后遇困境绝不可弃书,遇佳境亦不可傲矜,切切勿忘。”

文韬武略左宗棠

这幅作品出自晚清重臣,军事家、政治家、洋务派代表人物之一的左宗棠。仔细观看其书法,大字雄浑有力,有武将之英姿,文字细腻雅致,爽朗劲健,可见书法功力深厚。

左宗棠,字季高,一字朴存,号湘上农人。据说他从12岁开始,就爱好书法。之后即使政务繁忙,也坚持练笔,行军打仗仍深夜挑灯读帖染翰,兼通篆、隶、行、草,楹联作品流传颇多。其书风沉着激迈,文辞通畅,瘦劲的笔致、清峭的结字和疏朗的布局,皆突出其文韬武略的才能。只因政名太胜,掩盖了个性鲜明的书名。

1875年4月,清政府任命左宗棠为钦差大臣。督办新疆军务。左宗棠进兵途中,为军事需要,在六盘山拓宽并筑路10公里。为改善行军条件,从潼关到嘉峪关的陕甘大道沿途栽植柳树、榆树,绵延数千里。世人称当时栽种的柳树为“左公柳”。历经一百多年,今隆德县城南环路仅存的26棵“左公柳”仍郁郁成林。

除此之外,还有曾上疏《请诛李鸿章疏》的“陇上铁汉”安维峻的书法、几次写信劝傅作义与中共和谈的潘龄皋的书法、题写颐和园牌匾的严寅亮的书法、与李大钊同办《晨报》的高一涵的书法、“家有冷字、明画不为穷”明福的指画……每一幅字画都以构思、运笔、着色传承着历史文化。

“先让文物活下去,再活起来。从典籍里挖掘字画背后的故事,讲好文物就活了。”隆德县博物馆馆长刘世友说。透过字画看隆德,其中所表达的理念、智慧、气度早已融入世世代代的生产生活,培育着这片土地的精神庄稼。(宁夏日报见习记者 杨玉瑛 文/图)