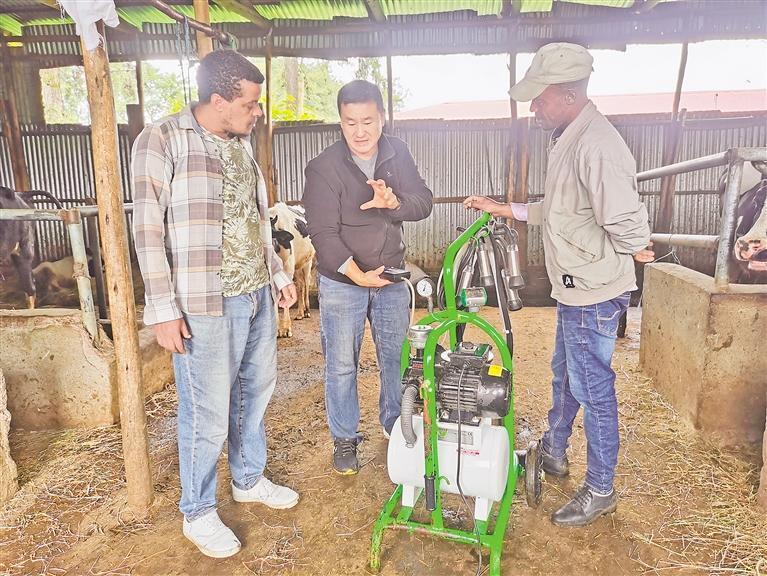

温利明(中)教埃塞俄比亚人使用现代化挤奶机。 (本版图片均由受访者提供)

吴夏蕊(右四)带领技术团队在哈萨克斯坦传授藜麦种植技术。

中国专家王业收(蹲)在现场讲解菌草扦插苗种植要领。

温利明(左一)与埃塞俄比亚施工队为4G信号塔建设围墙。

编者按

自2015年宁夏被赋予“中国-阿拉伯国家农业技术转移中心”职能的10年来,已在中东、非洲、中亚等地建设多个海外分中心,向发展中国家转化应用农业适用技术50多项,累计派遣20多名专家赴10多个国家开展技术指导,培训外方农业官员及技术人员600余名。

从毛里塔尼亚的牧草种植与胚胎移植,到哈萨克斯坦的藜麦推广与盐碱地改良;从迪拜超市里的宁夏冷凉蔬菜,到埃塞俄比亚的村级挤奶中心与远程培训体系……宁夏正以务实合作推动农业技术“走出去”,在沙漠变绿洲、盐碱地生金、蔬菜香飘海外、畜牧业现代化等多个领域结出累累硕果。这些成绩不仅是技术输出的生动注脚,更是共建共享、互利共赢的农业合作新篇章。宁夏正以“小省区、大作为”的担当,让中国农业智慧在世界多个角落生根发芽。

宁夏技术点沙成绿 毛塔农业焕发生机

“你看,这一片黄沙中冒出的绿色,就是我们示范中心用节水灌溉种出的紫花苜蓿。”“这片菌草长势特别好,有3米多高!”……8月24日,宁夏金福来羊产业有限公司董事长张洪恩轻点电脑屏幕上几张沙漠与绿洲对比鲜明的照片,向记者讲述着万里之外毛里塔尼亚沙漠变绿洲的故事。

“从毛里塔尼亚首都努瓦克肖特向东南驱车55公里,就是伊迪尼村。中国援毛畜牧业技术示范中心就建在那里。”张洪恩介绍,这是宁夏首次成功申报并由本土企业以EPC方式承担的中国政府援非项目。2011年,在自治区商务厅、农业农村厅的支持下,金福来公司接下了这份跨越山海的任务。

项目落地之初,挑战如黄沙般扑面而来。张洪恩带领专家组深入毛塔乡村,摸清了当地畜牧业的“痛点”:非洲瘤牛虽适应性强,却产奶产肉性能低下,生长发育缓慢。“母牛平均3.5岁才产头胎,日均产奶仅2.5升,不到国内的十分之一。”他说,“必须从品种改良入手。”

推广牛胚胎移植技术时,团队一度陷入困境。“用非洲瘤牛做受体,移植荷斯坦和蒙比利亚牛的胚胎,连续数月无一成功着床。”张洪恩回忆,首战失利的压力如沙漠烈日般灼人。没有现成经验可循,全靠团队摸索。宁夏畜牧专家李毓华、公双平联合饲草料专家任学山,日夜守在牧场,逐一排查牧场温度、饲料、水源、环境应激等变量。2018年11月22日,示范中心迎来历史性时刻:首例胚胎移植纯种荷斯坦奶牛顺利诞生,中国技术在这片土地扎下了根。如今,随着胚胎移植技术的不断优化,示范中心的胚胎移植受胎率已提高至45%。

毛里塔尼亚国土面积中80%是沙漠,水资源匮乏,气候炎热。为此,示范中心带来的另一项重大突破,是在沙漠中规模化种植优质牧草。通过节水灌溉与水肥一体化技术,紫花苜蓿实现一年收割12茬。2023年,他们又引进被誉为“幸福草”的中国菌草,开展种植试验与推广。

“菌草表现非常出色,年刈割5至6茬,年均亩产鲜草28吨,蛋白含量高,适口性好,颇受当地养殖户的欢迎。”张洪恩说。这些牧草不仅解决了饲料来源问题,更悄然改变着当地的传统牧业模式。示范中心通过胚胎移植和人工授精技术培育的优质种牛,已经开始惠及当地牧民。2023年起,在中国驻毛使馆的支持下,已无偿投放85头种公牛,用于改良当地牛群品种,提升产奶和产肉性能。

宁夏作为全国十大牧区中唯一实现全境禁牧的省份,在草畜耦合、循环农业方面积累了丰富经验。而这些经验,正通过示范中心一步步植入毛里塔尼亚的土地。张洪恩介绍,2026年,中心计划推进塞内加尔河流域稻草捡拾打捆项目,联合宁夏企业开展水稻全产业链合作,进一步提高秸秆资源化利用率。

与此同时,新的胚胎计划也已获批。娟姗牛胚胎即将引入,示范中心将在原有三元杂交基础上实施四元杂交,进一步选育出耐热、高产的奶牛新品种。菌草种植规模也在持续扩大,苗圃基地已达100亩,未来3年将大面积推广菌草青贮饲喂技术,推动毛里塔尼亚奶业走向现代化、可持续的发展路径。

采访结束时,张洪恩向记者展示了另一张照片:中国专家王业收正现场讲解菌草扦插技术,数十名毛塔员工围站在旁专注聆听。他们身后,是沙海与绿洲之间那道清晰的界线,而他们的脸上,是求知的笑容……一抹自宁夏远道而来的新绿,正以中非技术合作的方式,在“一带一路”共建国家的另一端,茁壮生长。(记者 马雨馨)

一颗藜麦改写贫瘠 中哈合作共育希望

“我们带去的不仅是种子,更是让土地重获新生的希望。”8月19日,宁夏绿峰源农业科技有限公司负责人吴夏蕊指着办公桌上的一株藜麦说,这株藜麦是去年从宁夏带到哈萨克斯坦阿拉木图州试验田的品种,如今已在当地的盐碱地里茁壮成长,成为当地农业转型的希望。

故事要从2018年说起。这一年,吴夏蕊带着藜麦站上央视创业大赛舞台,让这种耐盐碱作物首次成为“明星产品”,也为企业打开了国内外合作的大门。同年,绿峰源走出国门,亮相欧亚经济论坛、中阿合作论坛,中亚国家纷纷抛来橄榄枝,哈萨克斯坦成为首个合作对象。在哈萨克斯坦举行的交流会上,吴夏蕊作了藜麦种植技术专题演讲,当地立即辟出4.5万亩土地,邀请绿峰源提供技术指导,中哈农业合作的种子就此埋下。

“同样的干旱少雨,同样的盐碱地,宁夏与哈萨克斯坦农业的发展困境有很多相似之处。”2023年,当吴夏蕊的团队穿越哈萨克斯坦的广袤土地时,她明白合作始于共同的困惑、更始于对未来的期待。要让合作落地生根,不仅要解决眼前的盐碱地难题,更要为当地农民带来可持续的收益。

“哈萨克斯坦土壤面积广,但利用效率低,我们就筛选高抗品种适应性种植推广示范,搭配配套种植技术与规范,提高盐碱地利用率。”吴夏蕊介绍,他们还发展新型高蛋白饲草种植与生产,填补当地产业空白,再配合高效节水灌溉管理,引入田间滴灌设施和精准滴灌,依据作物需水量与自然降雨实施大田控制灌溉技术,破解干旱地区种植难题。

这些努力,让当地发生了实实在在的改变。藜麦需水量仅为小麦的三分之一,不仅适合干旱地区种植,轮作还能改善土壤结构、减少病虫害累积,可节水30%至40%、减少化肥用量15%至30%,土地利用率显著提升。“目前,当地小麦亩均收益在200美元左右,我们的藜麦亩产可达200公斤至300公斤(干草或籽粒),按国际市场价计算,亩收益可提升至300美元至600美元,较传统作物高了一倍。”吴夏蕊说,同时,当地的产业链也在延伸,藜麦种植带动饲料加工、畜牧养殖等下游产业发展,预计能让区域农业GDP年增长5%至8%。

如今,绿峰源的藜麦“朋友圈”不断扩大。在国内,藜麦已推广到青海、四川等16个省份,累计种植面积达11万亩;在国外,业务拓展到中亚五国,2024年又新增埃及市场。通过中欧班列,哈萨克斯坦的藜麦和秸秆还能运回国内销售。

吴夏蕊常年奔波在外,不是在藜麦地里,就是走在推广藜麦的路上。经过10年发展,公司拥有“宁藜”(种子)、“藜享”(初级产品及提取物)、“藜贮”(秸秆饲料和有机肥)三大类产品,更与河海大学、中国农业大学等高校合作,探索更多盐碱地改良方案。

“当前,我们重点突破的方向是将奶牛场排放的废液进行废弃物资源化利用,用于盐碱地藜麦种植的灌溉。种植收获的藜麦可转化为高蛋白饲草,破解奶牛场当前面临的饲草供给难题。”吴夏蕊说,种植藜麦是盐碱地改良的手段之一,绿峰源要做的,是让更多盐碱地产出粮食,让宁夏智慧、中国智慧被世界看见。(记者 李昊斌)

从地头到海外餐桌 宁夏蔬菜抢鲜出“海”

凌晨采摘的宁夏冷凉蔬菜,当晚就能摆上迪拜的超市货架,这是宁夏农业出海创造的“速度奇迹”。

每周四清晨,当第一缕阳光洒在贺兰县常信乡的蔬菜基地,宁夏兴耘田现代农业开发有限公司的工人们已经开始忙碌起来。他们知道,这些清晨现采摘的蔬菜,必须在当天晚上登上银川飞往迪拜的航班,8小时后就能抵达迪拜。

2024年5月,宁夏兴耘田现代农业开发有限公司的首批冷凉蔬菜搭乘银川至迪拜的航班抵达阿联酋,标志着宁夏蔬菜出口中东实现“零的突破”。

在迪拜温超集团的超市里,360多种蔬菜琳琅满目,其中80%以上的绿叶类蔬菜都是从中国进口的。宁夏的菜心、芥蓝、茼蒿等冷凉蔬菜格外显眼。8月25日,温超集团蔬果采购负责人周强告诉记者:“我们在阿联酋有自己的农场,但本地种植只能满足5%的需求,绝大部分蔬菜依靠进口。”

宁夏蔬菜能够成功出海,离不开政策支持。据统计,2024年宁夏对阿拉伯国家进出口额达4.6亿元,同比增长43.7%。农产品出口表现尤为亮眼,2024年宁夏蔬菜出口额达4.25亿元,同比增长14.1%,其中98%销往东南亚市场。

如今,兴耘田95%的蔬菜供应上海、成都、粤港澳大湾区等地市场。但随着“一带一路”建设的推进,这家企业开始将目光投向国际市场。

“自去年5月起,我们每周都向迪拜发送鲜菜,截至目前总量已达134吨。”宁夏兴耘田现代农业开发有限公司负责人魏文涛介绍,企业依托8000亩自有基地,辐射带动周边农户种植了5.2万亩蔬菜,品类涵盖西蓝花、番茄等20余种,形成了规模可观的产业链集群。

宁夏蔬菜能够成功进入中东市场,靠的不仅是品质,还有一套高效的冷链物流体系。每周四航班起飞前,工人们清晨现采摘叶菜类蔬菜,瓜果类蔬菜则提前一晚包装完毕。上午10时到11时,这些蔬菜被送抵银川机场。经过海关查验和报关手续后,货物存入机场冷库待运。下午航班起飞,经过6至7小时的飞行,抵达迪拜后即刻清关,随后直接上架销售。

在迪拜温超超市,中国蔬菜的主要消费者不仅有华人,还有大量东南亚客户群体。泰国、越南、菲律宾等国家的消费者对中国蔬菜接受度很高。

周强介绍:“从我们去年的数据来看,差不多有40%以上的客群是来自东南亚的消费者。”这些消费者对中国蔬菜的种类、口感、烹饪方式都有高度认同。

如今,宁夏蔬菜已在中东市场崭露头角。不仅兴耘田的冷凉蔬菜走俏迪拜市场,2022年宁夏网纹蜜瓜也首次出口泰国,宁夏夏能生物科技有限公司逐步打开了东南亚市场。(记者 王 瑞)

宁夏经验非洲落地 双向奔赴共赢未来

“这座今年落地的信号塔,让我们和农户可以通过小语种在线翻译实现无障碍沟通,还能远程开展视频教学。”8月23日,远在埃塞俄比亚的宁夏援埃畜牧兽医专家温利明,通过视频通话向记者展示示范村的第一座4G信号塔。

埃塞俄比亚拥有全非洲最多的牛群存栏,却长期面临“富饶的贫困”:7000万头牛中,大多仍处于传统放牧状态,奶牛日均产奶量不到10公斤,肉牛需饲养4年以上才能出栏,肉质老、奶质差,远远无法满足日益增长的城市消费需求。

“资源极丰富,市场极短缺。”这种反差是温利明初到埃塞时最强烈的印象。而他的任务,正是将宁夏40年来积累的畜牧业现代化经验“嫁接”到这片朴素的土地上。

“牛不等人,技术员却进不了村。”温利明没有照搬国内做法,而是摸索出一套“本地化”方案:他推选两名本村大学生赴首都学习人工授精技术,学成返乡服务;更一次次拜访电信公司和华为团队,终于在示范村建起4G网络。“一座信号塔,胜过千言万语。”温利明说,信号塔只是基础,真正重要的是如何利用这个信号去链接更多可能。

在他与团队的推动下,埃塞俄比亚首个“无规定动物疫病示范项目”顺利启动。他联合当地农业部编制《动物健康行动指南》,在全国发放5000册,从建立免疫台账、推行口蹄疫计划免疫,到提倡“生熟分开”、人病兽防,一步步夯实基层防疫体系。“我们还重点引入了‘村级挤奶中心(VMC)’模式。它集成了集中挤奶、冷却、检测与收购,保证原料奶的卫生和稳定供应。”温利明说。

技术推广之外,他更致力于搭建中埃企业合作的桥梁。光明乳业的冻精合作、宁夏农垦的数字化养殖试点、金河乳业与当地商业巨头MIDROC共建加工厂……一批“中国技术+埃塞资源+市场渠道”的项目陆续落地。“不是单向援助,而是互利共赢,目前,我们团队正培训当地技术人员掌握胚胎移植技术,计划3年内实现肉牛繁殖周期缩短至2年。”温利明说。

宁夏经验能在埃塞俄比亚找到土壤,是因为那里的自然条件与宁夏有很多相似之处。而在非洲西北部的毛里塔尼亚,宁夏农业技术推广研究员任学山,却硬生生在看似无解的困局中造出了一片“绿洲”。

“国内专家普遍认为撒哈拉沙漠根本不可能种植紫花苜蓿。2016年,我到那边,看着瞬间被沙地吞噬的一桶水,自己也怀疑过。”任学山坦言。

面对质疑,任学山开始创造性试验:采用固定式高杆喷灌、微喷等多重节水技术;利用牛羊粪改良沙化土壤;根据土壤化验定制施肥方案。2017年4月,首批紫花苜蓿成功破土——平均28天一茬,亩产干草4.5吨,全年可收割11茬。

“现在每天都有企业和农户到我们的种植基地参观学习。”任学山说,“这不仅解决了饲料问题,更重塑了当地人对沙漠农业的认知。”(记者 李昊斌)