科技创新的关键在于人才。2015年,宁夏启动了“科技创新领军人才培养工程”,围绕自治区重点产业、重点学科和重点领域,选拔一批具备良好潜质的科技人才进行重点培养。自治区科技厅作为“科技创新领军人才培养工程”牵头单位,起草并印发了《宁夏回族自治区科技创新领军人才遴选培养办法》,先后分7批遴选自治区科技创新领军人才90名。

目前,宁夏科技人才培养工作成效明显,首批科技创新领军人才有效发挥了引领带动学科建设发展、推动产业技术进步和民生改善、支撑经济社会高质量发展的作用,产生了显著的经济社会效益。

近日,我们采访多个宁夏科技创新领军人才科研团队,向读者呈现宁夏科技人才近年来在各领域不懈奋斗、推进科技自立自强的丰硕成果。

张军翔:深耕贺兰山下 情系紫色梦想

正在为学生授课的张军翔。

在葡萄酒领域奋斗30年,张军翔把一腔热忱献给这个成色越来越足的“紫色名片”产业,也在坚持不懈地钻研中收获着属于自己的光荣与梦想。

张军翔现任宁夏葡萄与葡萄酒研究院副院长、全国酿酒标准化技术委员会葡萄酒分技术委员会委员,是国家一级葡萄酒品酒师、一级酿酒师。与他的多个专业身份相对应的,是其丰富的研究履历。

张军翔1988年考入西北农林科技大学果树园艺专业,毕业不久回到宁夏,在宁夏农学院(宁夏大学农学院前身)从事葡萄栽培方面的教学科研工作。1995年,张军翔考入西北农林科技大学攻读葡萄酒酿造方向的硕士研究生。

1998年,完成学业的张军翔经过深思熟虑,放弃了区外的优厚待遇,毅然回到宁夏工作。“宁夏是培养我的地方,我的专业也与宁夏产业发展相符。”张军翔的选择一方面出于对故土的热爱,一方面基于专业的考量。

再次回到宁夏,张军翔继续在宁夏农学院任教,为宁夏培养了不少葡萄栽培与葡萄酒酿造领域的专业人才。

步入2000年后,宁夏葡萄酒产业迎来全新的发展机遇,一大批国内外大型葡萄酒企业进驻宁夏,本土的西夏王等葡萄酒企业也呈现良好的发展势头。为支撑产业发展,自治区政府成立了葡萄酒产业专家组,张军翔成为其中一员,两次赴欧洲及日本等地进行考察学习。在拓宽视野的同时,张军翔不忘积极实践,先后担任多家葡萄酒企业的生产技术顾问和酿酒师,在产学研相结合的道路上不断探索。

一杯香醇的葡萄酒,需要天时地利人和的共同作用;一个蓬勃发展的产业,则需要从生产到人才培养再到机制完善的全链条加持。

张军翔带着最初的“紫色梦想”,一步步在贺兰山东麓留下足迹,也用自己的行动,为宁夏葡萄酒产业发展夯实基础。

2004年,他参与了国家“贺兰山东麓(宁夏)葡萄酒原产地域产品保护”申报工作;2010年,他依托宁夏重大科技攻关项目,研究葡萄酒优质生产工艺及新产品开发并在产区大力推广;2013年,张军翔依托国家科技支撑项目,在产区葡萄园大力推广“斜干水平”树形及其配套栽培、水肥管理、病虫害防治和机械化等技术,取得良好效果,目前,该栽培模式在宁夏大面积推广。

奋斗不息,追梦不止。这些年,张军翔在注重为产业发展培养专业人才的同时,针对贺兰山东麓酿酒葡萄种植模式不规范、肥水利用率低、病虫害防治难等问题开展了大量研究。

他先后参与组建了宁夏葡萄与葡萄酒研究院、宁夏大学葡萄酒学院,并负责筹建了“葡萄酒栽培生理”“葡萄酒微生物”“葡萄与葡萄酒分析检测”等研究室(中心),引领带动了产业科研、人才培养和学科的发展。集成研发了冷浸渍、低温发酵、重力酿造法、微氧、橡木桶陈酿等工艺技术,形成了宁夏现代葡萄酒酿造工艺技术体系;在酿酒葡萄栽培方面,创新葡萄整形方式,并配套葡萄园肥水综合管理、生态种植、酿酒葡萄病虫害综合防治等技术,全面提升了贺兰山东麓酿酒葡萄原料质量水平和葡萄园生产效率,形成了国内领先的酿酒葡萄栽培的模式,为宁夏葡萄酒产业发展作出了突出贡献。2020年,张军翔获自治区科技进步一等奖。

在葡萄酒产业深耕细作多年,经历过荒凉、承受过失败、忍受过寂寞,张军翔仍甘之如饴。如今,看着宁夏葡萄酒产业蓬勃发展,他说,自己的选择是正确的,付出是值得的,未来更是光明的。(记者 马越 李志廷 文/图)

石志刚:深挖“小枸杞” 助力大产业

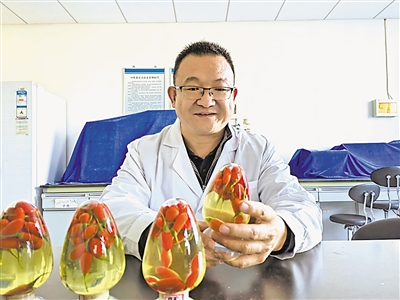

石志刚向记者介绍实验室的枸杞标本。

宁夏农林科学院研究员石志刚的研究室里,摆放着各种各样的枸杞标本,对于每一个品种,他都如数家珍——这是他在枸杞行业潜心钻研的成果。

“一株枸杞的背后往往是一个产业,一个产业又牵连着千万农户的命运。作为一名农业科技人员,要把知识与产业结合起来,为助力枸杞产业发展奋斗终生。”石志刚说。

从事枸杞科研工作20年来,石志刚一直奋斗在枸杞科研和生产第一线,在新品种、新技术、新装备等方面取得了原创性突破性科技成果,为枸杞标准化生产、提质增效、产业升级提供了技术支撑。

石志刚与枸杞的缘分,始于幼年时期。由于家境贫寒,每年暑假,石志刚都要靠采摘枸杞挣工钱换取学费。一颗颗鲜嫩的“小红果”换来了改变生活的希望,也在石志刚的内心种下了梦想的种子。

1995年,石志刚考入北京林业大学,并选择了林业专业。本科4年的勤学苦读丰富了知识层次,也滋养了当初埋在心底的“枸杞梦”。大学毕业后,石志刚毅然选择回到家乡,在宁夏农林科学院枸杞研究所从事枸杞育种及配套栽培技术研究。

宁夏是枸杞的原产地和主产区,做好种质资源研究意义重大。2000年前后,宁夏枸杞产业研究还处于起步阶段,野生枸杞资源流失严重、遗传背景不清、评价挖掘利用相对滞后等问题亟待解决。石志刚带领团队踏遍了野生枸杞分布区,系统收集保存评价了枸杞所属15种3变种2000余份种质资源。

随着科研的深入,石志刚的脚步从灌区延伸到荒漠、山区,成果日渐丰富。他与同事在宁夏农科院建成了世界资源最丰富的国家枸杞种质资源圃和种质库,创建了分子标记与表型相结合的枸杞种质资源综合评价体系。同时,率先制定枸杞种质资源描述规范和数据标准,应用ITS分子标记技术揭示枸杞种质资源遗传多样性与亲缘关系,构建了枸杞属种质资源系统发育树,在国际GenBank注册枸杞基因950个。

优质品种选育是产业发展的保障,更是农民增收的关键。针对枸杞品种选育周期长、育种速度慢、专用型品种缺乏等问题,石志刚与团队成员协同创新,采用杂交、选优、航天、分子辅助等育种技术,参与审定新品种3个,获国家林木新品种保护权3个,参与选育的“宁杞7号”推广108.66万亩,覆盖新种植区90%以上,比常规品种亩增收3000元以上,实现枸杞品种更新换代。选育的“宁杞菜1号”新品种,成为枸杞芽茶和枸杞菜的专用品种,填补了专用型枸杞品种空白。

科研路上荆棘密布,石志刚的成功背后,是一次次艰难试错的辛酸和屡败屡战的坚持。从田间到实验室的距离,不仅仅需要翻山越岭,更意味着独自历经荒凉、逆流而上。

顶着压力的石志刚心怀“枸杞梦”一路向前,为农民增收、产业发展提供着新动能。

近年来,为了攻克枸杞专用机械缺乏难题,石志刚与区内外科研院所、企业协同攻关,创制枸杞系列专用机械10大类48个机型,自主研发出枸杞采收机、枸杞专用防风植保机等枸杞专用农业机械,获国际专利8件,建立了引领全国的枸杞农机农艺融合栽培新模式,为枸杞产业提质增效、转型升级提供技术支撑。

自2016年获评宁夏第一批科技创新领军人才以来,石志刚以更加勤勉的状态奋战在枸杞产区第一线,把论文写在大地上,让成果留在农民家,并努力培养专业人才,为宁夏枸杞产业发展作出了积极贡献。(记者 马越 李志廷 文/图)

梁小军:科研扎根热土 成果助农兴农

梁小军在实验室工作。

与牛羊打了大半辈子交道,梁小军练就了一双“火眼金睛”,能够准确判断牛羊生长中的各类问题,与这些不会说话的动物顺畅“交流”。

梁小军是宁夏农林科学院动物科学研究所所长,也是国家肉牛牦牛产业技术体系“母牛带犊营养与饲养”岗位科学家、宁夏首批“科技创新领军人才”、“科技支宁科技扶贫东西部协作行动”“宁夏深度贫困区肉牛产业提质增效技术集成与示范”项目首席专家。

梁小军的成果是从宁夏贫困山区牛羊养殖户家一步一步“走”出来的。

出生在固原市农村的梁小军,对祖辈生活的这片土地感情深厚。高考填报志愿时,他填报了清一色的农业院校,最后被西北农林科技大学动物医学专业录取。

毕业后,他被分配到宁夏农林科学院。从家畜繁殖到营养,从疾病防控到胚胎移植,梁小军的研究领域涉猎广泛,并在家畜繁育与健康养殖研究的道路上行稳致远。

进入2000年后,全区奶牛产业进入快速发展阶段,奶牛的“身价”也拉开了差距:母牛一落地就有四五千元收益,而公牛只有二三百元。为了让农民提升收入,梁小军在科研项目支持下,最终攻克了高产奶牛性控快繁技术。

3年项目执行期内,梁小军通过研究与示范推广同步,共完成奶牛冻精1万多枚,性控冻精的平均情期受胎率高达50%以上,银川地区的奶牛性控冻精母犊率高达93%。

更让梁小军有成就感的是,他制定出了全国第一个性控冻精应用技术地方标准,被国内多个厂商列为技术教材,对高产奶牛的性控快繁起到了助推作用。

对于从事奶产业相关行业的人来说,2008年是一个特殊的年份。随着三聚氰胺事件的曝光,乳品安全受到空前关注。对此,梁小军将研究领域转向奶牛隐性乳房炎病原微生物的分离鉴定和防控方面。他带着团队一边广泛采集奶样,一边从隐性乳房炎的发病规律到引起炎症的病原分离鉴定,再对应到药物和临床以及如何降低发病率、提高乳品质等,展开了系统研究。

5年项目期内,梁小军研究发现了隐性乳房炎的病原微生物不单纯来自环境,他的团队从同一头奶牛的乳汁和子宫分泌物中分离出五六种相同病原微生物,揭示了隐性乳房炎和繁殖障碍之间的高度相关性。

随着科研经历日渐丰富,2016年,他成为国家肉牛牦牛产业技术体系“母牛带犊营养与饲养”岗位科学家,再次进军肉牛研究领域。

肉牛和奶牛虽相差一字,但从养殖技术和产业发展来看完全不同。

宁夏南部山区虽有肉牛养殖的自然条件和悠久传统,但养殖技术和养殖效率亟待提高。梁小军跑了许多村落,从种、草、繁、养、管等多个点位着手,每个点位细分关键技术,再通过技术成果的物化形式渗透下去,让群众精准掌握技术要领。

在梁小军的努力下,山区肉牛胎间距缩短45天以上,基本实现了“一年一胎”,育肥牛日增重达1.5公斤,养殖效益大幅提高。

2018年初,科技部与自治区科技厅聚焦宁夏六盘山深度贫困区草畜、小杂粮等五大产业发展关键技术瓶颈,实施“科技支宁”科技扶贫东西部协作行动。梁小军联合国家肉牛牦牛产业技术体系首席科学家曹兵海教授团队、宁夏肉牛首席研究员吴彦虎团队和固原市张国坪研究员肉牛团队等,共同创建了“种养结合、草畜耦合、粪污生物转化还田”生态养殖技术体系,大幅提高了资源制约型特困区土地产出率、资源循环利用率和农业综合效益,打造的“马沟模式”成为科技精准扶贫的样板。

帮着老乡脱了贫,梁小军并没有止步。这些年,他通过优化完善种养结合的生态农业技术体系,推动了宁南山区种植结构的调整,为养殖业的进一步发展打下了坚实基础。他说,自己还将继续奋斗在研究路上,为农民增收致富加倍努力。(记者 马越 李志廷 文/图)

杨军:勇攀技术高峰 逐梦智能铸造

杨军(右)在共享装备股份有限公司铸造3D打印成型智能工厂检查生产情况。

翻开共享装备股份有限公司副总裁杨军的履历,一个个沉甸甸的科研成果映入眼帘:主持国家重点研发计划、工业和信息化部智能制造专项等国家级项目9项,申请受理专利50余项,拥有有效授权发明专利6件,主持制定行业、团体标准10余项,拥有软件著作权16项……随着时间的推移,这些成果数量仍在不断增长。

在共享装备公司工作20多年,杨军在公司发展壮大的时光轴里留下了属于自己的印记。

杨军,现任国家智能铸造产业创新中心总经理、共享装备公司副总裁。从业以来,从两化融合、智能制造,到工业互联网相关工作,杨军的目光始终对准智能化研发,深耕不辍。

如今,宁夏在智能铸造方面已经形成规模和品牌,但在20年前,一切都是另一番景象。

2000年,大学毕业不久的杨军回到宁夏,加入共享装备公司,在这片智能铸造产业的“荒地”上开始了自己的逐梦生涯。

彼时,宁夏的铸造产业还停留在“傻大黑粗”的阶段,工厂环境差、粉尘重、噪音大,铸造效率也比较低,制造模具、加工铸件、二次打磨……一套程序下来,不仅耗时高,失败率也居高不下。

运用计算机技术改变生产模式,让铸造生产高效精准、工厂环境干净整洁……当这个“梦想”出现在杨军脑海中的时候,他知道,自己今后将朝着这个伟大的目标坚定前行。

在随后的10年时间里,杨军在计算机软件开发、企业信息化建设方面发力,组建了共享集团信息化团队,启动了公司数字化企业建设任务,打造了共享集团特色的“虚拟设计、智能生产、全面数字化管理”的数字化企业体系架构,成为宁夏企业信息化的标杆。在工业和信息化部推进企业两化融合管理体系贯标工作中,共享集团成为工信部第一批、宁夏第一家两化融合管理体系贯标示范企业。

2012年以来,随着智能制造专项等国家政策的先后出台,智能制造成为制造业转型升级的必由之路。杨军敏锐地感觉到,自己梦想的时机到来了。

当时,共享装备公司提出了“数字化(智能化)引领、创新驱动、绿色制造、效率倍增”转型升级方针,杨军先后组织实施了《铸造行业智能制造工厂/数字化车间综合标准化研究项目》《轨道交通关键部件数字化铸造车间》《传统铸造车间智能化改造项目》3个工业和信息化部智能专项项目,并将共享集团数字化车间打造成为工信部首批46家智能制造试点示范项目,这也是宁夏第一个该类项目。

伴随着技术的不断优化,杨军离当初的梦想越来越近。

近几年,共享集团完成了世界首个万吨级3D打印成型智能工厂的设计和建设,该工厂改变了铸造的传统生产方式,传统“翻砂”车间变为空调工厂,铸件生产周期可缩短50%,铸造生产实现“零排放”,综合集成技术世界领跑,成为业界转型标杆工厂。杨军作为参与者和领军人物,为项目成功实施作出了突出贡献。

星光不负赶路人。2016年,杨军作为主要负责人之一,组织起草、成功申报国家首批双创示范基地和国家首个产业创新中心——这也是西部地区唯一入选企业。

如今,作为两个国家级平台的主要负责人,杨军的工作更加忙碌。他说,将永远铭记自己肩上的责任,带着更多有相同梦想的人,为“中国智造”的蓬勃发展贡献力量。(记者 马越 李志廷 文/图)