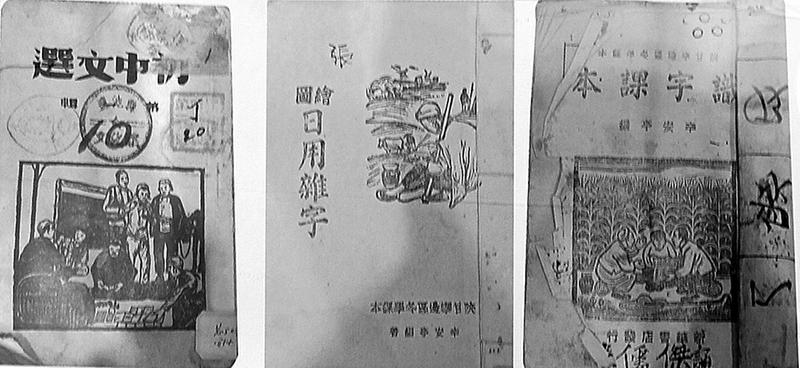

盐池解放后,盐池县列宁小学使用的课本和陕甘宁边区冬学课本(图片由吴忠市青少年综合实践学校提供)。 盐池县解放以前的文化教育事业十分落后。民国初年,全县只有县城惠安堡一所高级小学,学生很少,且多为地主豪绅子弟。1918年,盐池城(旧称花马池)又设立了一所高级小学,个别乡也创办了初级小学和私塾。到1936年盐池解放时,全县历年小学毕业生累计仅有50人。所办学校教师缺乏、资金不足、设备简陋,学生人数甚少,且多为男生,劳动人民的子女无上学的机会,女孩上学的寥寥无几。学校开设的课程主要是国文、修身、四书,没有自然科学。

1936年6月,盐池解放后,党和政府特别重视教育事业。抗日战争时期文化教育事业有了较大发展,特别是小学教育和社会教育发展较快。

盐池县的小学教育

在党中央“民主的、科学的、大众的、反帝反封建的”的文化教育方针指引下,盐池县在办好公办小学的同时,号召和发动群众大办民办学校,政府从人力、物力、资金方面给予支持。边区政府还从鲁迅师范学校派高鹏林、高鸿宾、冯剑涛、雷兆春、霍仲廉、金任富、王崇仁、吕祯瑞等同志来盐池任教。三边分区和盐池县又从当地选拔一批文化程度高、思想素质好的青年送往外地培训,毕业后回盐池当教师。

为了尊重教师,政府提高了教师的政治待遇和生活待遇。如在乡上的教员,就是乡政府的委员,区管学校的校长,必须是区政府的教育委员。区、乡领导经常邀请教师参加区、乡有关会议,搞些行政工作。1941年陕甘宁边区实行“三三制”政权时,各级政府机构中多有教师参加,教师的生活待遇较行政干部高,政府每月发给50-100斤小米,每年发一套单衣,两年发一套棉衣。 边区政府教育厅为学生编写了语文、算术、农村应用文、珠算等各种教材,要求采用民主的方法管理学校,采用说服教育的方法教育学生,取缔体罚和变相体罚学生。为筹措教育经费,县政府规定房屋租赁费、牲畜附加费、部分罚款、地租、营业收入等项收入均拨给教育部门使用。1942年,盐池县筹措教育经费达11.7万元,支出6万元,节余5.7万元。1944年11月,陕甘宁边区文教代表大会在延安召开,盐池县受到边区政府表扬,二区荣获集体特等奖,李和春、石礼、阎成美、王百宜荣获个人奖。到1945年,盐池全县有完全小学1所,在校学生62人;公办中心小学2所,在校学生36人;公办普小3所,在校学生48人;民办小学15所,在校学生147人。

盐池县的社会文化教育

盐池县委、县政府在狠抓小学教育的同时,大力开展了社会文化教育。延安和三边地委派来一批文化教育干部到各区、乡宣传动员,大办冬学、夜校、识字班、读书班、民教馆、半日轮等各类学习文化的组织57个,参加学习的共有1765人(男1510人,女255人)。盐池县二区文化教育搞得最好,涌现出了先进典型李兰英。盐池二区750户农民有80多户搞家庭识字教育,许多农民脱掉了“文盲”的帽子,学到了文化知识。 盐池县大力发展文化教育事业,提高了广大群众的文化水平和思想觉悟,为巩固陕甘宁边区和支援抗日战争作出了积极贡献。

(摘自《中国共产党吴忠革命史》)