编者按

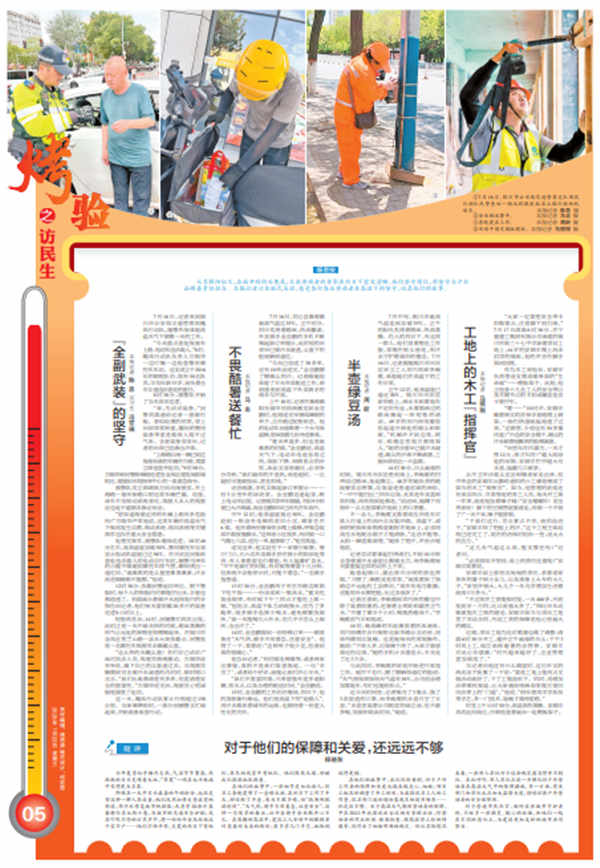

七月骄阳似火,在城市的街头巷尾,无数劳动者的身影在烈日下愈发清晰。他们坚守岗位,用坚守与汗水诠释着责任担当。本报记者以体验式采访,感受各行各业劳动者在高温下的坚守,记录他们的故事。

“全副武装”的坚守

7月16日,记者来到银川市公安局交通管理局飓风行动队,随警作战体验高温天气下骑警一天的工作。

“今天重点查处报废车上路、电动车违法载人。”8时,飓风行动队负责人方晓华一边叮嘱一边检查警用摩托车车况。这支成立于2016年的精锐队伍,现有30名队员,平均年龄33岁,肩负着全市交通违法查处的重任。

8时30分,骑警队开始了当天首次巡逻。

“来,先试试装备。”民警刘晨递给记者一套骑行服。看似轻薄的材质,穿上后却异常厚重,腰间的警用装备带更是勒得人喘不过气来。全套装备穿妥后,记者的后背已经渗出汗珠。

“上海路以南一辆已到达报废标准的车辆在行驶,需要立即追查并处罚。”9时50分,方晓华和民警陈楠刚巡逻至金凤区建发阅彩城附近,便接到市局指挥中心的一条紧急指令。

骑警队员立即调转方向向南驶去,在上海路—福州街路口附近将车辆拦截。经查,该车不仅制动系统老化,驾驶人本人的驾驶证也处于逾期未换证状态。

“您知道驾驶这样的车辆上路有多危险吗?”方晓华严肃地说,这类车辆在高温天气下极易发生自燃,制动系统、转向系统等关键部件也存在重大安全隐患。

处理完案件,骑警队继续巡逻。10时40分左右,地表温度突破50℃,警用摩托车仪表显示发动机温度已达98℃。在兴庆区民族街查处违法载人的电动自行车时,辅警马泽东的小腿不慎碰到摩托车排气管,瞬间烫出一道红印。“最难熬的是头盔里像蒸桑拿,汗水流进眼睛都不能擦。”他说。

12时30分,执勤民警返回单位。脱下警服时,每个人的制服内衬都能拧出水,手套也都湿透了。刘晨展示着被汗水泡得发白的手指告诉记者,他们每天要穿戴20多斤的装备巡逻8小时以上。

短暂休息后,14时,民辅警们再次出发。此时正是一天中最炎热的时候,路面蒸腾的热气让远处的景物变得模糊起来。在银川市金凤区贺兰山路—亲水大街执勤点,民警发现一名摩托车驾驶员未佩戴头盔。

“这么热的天戴头盔?你们自己试试!”面对执法人员,驾驶员情绪激动。方晓华没有争执,摘下自己的头盔递过去。当驾驶员触摸到完全被汗水浸透的内衬时,顿时哑口无言。“我们比谁都清楚有多热,但更清楚安全的重要性。”方晓华说完后,驾驶员心悦诚服地接受了处罚。

这一天,飓风行动队累计行程超过150公里。当夜幕降临时,一部分民辅警又忙碌起来,开始准备夜查行动。(记者 陈 思 实习生 冯世瑞)

不畏酷暑送餐忙

7月16日,同心县豫海镇最高气温达35℃。正午时分,烈日炙烤着路面,热浪翻滚。外卖骑手金亚鹏的手机不断响起新订单提示,此时他的后背早已被汗水浸透,头盔下的脸庞晒得通红。

“今天已经送了30多单,还有10单没送完。”金亚鹏擦了擦额头的汗。记者跟随他体验了半天外卖配送工作,深刻感受到高温下外卖骑手的艰辛与不易。

上午10时,记者在豫海镇阳光城市花园商圈见到金亚鹏时,他刚送完早餐高峰期的单子,正在路边短暂休息。他的电动车后座绑着一个大号保温箱,里面放着几份待送餐食。

“夏天单量多,但也是最难熬的时候。”金亚鹏说,高温天气下,电动车电池容易过热,续航下降,而顾客点的冷饮、冰品又容易融化,必须争分夺秒。“我们最怕的不是热,而是超时。一旦超时可能被投诉,甚至扣钱。”

话音刚落,手机又响起新订单提示——一份3公里外的冰奶茶。金亚鹏迅速起身,跨上电动车出发。记者骑共享单车跟随,不到5分钟便已大汗淋漓,而金亚鹏却早已消失在车流中。

中午12时,地表温度接近50℃。金亚鹏赶到一栋没有电梯的老旧小区,顾客住在6楼。他拎着两份餐食快步爬上楼梯,呼吸急促却不敢放慢脚步。“这种老小区很多,有时候一口气爬七八层,送完一单,腿都软了。”他苦笑道。

送完这单,他又赶往下一家餐厅取餐。餐厅门口,五六名外卖骑手挤在狭小的阴凉处等待,有人拿着湿毛巾擦脸,有人猛灌矿泉水。“中午是最忙的时候,有时候等餐要十几分钟,但系统不会暂停计时,只能干着急。”一名骑手抱怨道。

13时30分,金亚鹏终于有空在路边树荫下吃午饭——一份凉皮和一瓶冰水。“夏天吃饭没规律,有时候下午三四点才能吃上第一顿。”他坦言,高温下体力消耗极大,但为了多跑单,很多骑手选择少喝水,避免频繁找厕所。“我一天能喝五六升水,但几乎不怎么上厕所,全出汗了。”

14时,金亚鹏接到一份特殊订单——顾客备注“天气热,骑手不用着急,注意安全”。他愣了一下,笑着说:“这种单子很少见,但看到真的很暖心。”

他告诉记者,“有时候电梯难等,或者商家出餐慢,真的不是我们故意拖延。一句‘辛苦了’,或者给个好评,就能让我们开心半天。”

“我们不需要同情,只希望能有更多遮阳棚、饮水点,以及合理的配送时间。”金亚鹏说。

15时,金亚鹏的工作仍在继续。烈日下,他的身影渐行渐远。他们是高温下的“赶路人”,用汗水维系着城市的运转,也期待着一份更人性化的关怀。(记者 马忠)

半壶绿豆汤

7月中旬,银川市最高气温连续突破35℃。正午的阳光炙烤着路面,热浪蒸腾。灼人的烈日下,有这样一群人,他们身着橙色工作服,穿梭在街头巷尾,用汗水守护着城市的整洁。7月16日,记者跟随银川市兴庆区环卫工人刘巧明和李晚霞,体验她们在高温下的工作日常。

正午12时,地表温度已逼近50℃。银川市兴庆区新华路上,洒水车和雾炮车不定时作业,水雾喷洒过的路面腾起一阵短暂的清凉。49岁的刘巧明弯腰捡拾起道牙深处的烟头和纸屑。“机械冲不到边角,树坑、砖缝这些地方都得靠人。”她的手套早已被汗水浸透,额头的汗珠不断滚落,工服后背结出一片盐霜。

14时30分,日头最毒的时刻。银川市兴庆区胜利街上,李晚霞的扫帚划过路面,扬起微尘。46岁的她负责的路段餐饮店密集,垃圾量是普通区域的两倍。“一中午能扫出三四车垃圾,尤其是外卖盒和饮料瓶,风吹得到处都是。”说话间,她蹲下用指甲一点点抠掉黏在地砖上的口香糖。

不一会儿,李晚霞又推着高压冲洗车对准人行道上的油污点反复冲刷。高温下,顽固的树胶和食物残渣黏附在地面上,必须用高压水枪配合刷子才能清除。“这活不能等,太阳一晒更难清理。”她抹了把汗,声音沙哑地说。

记者尝试着拿起扫帚清扫,不到10分钟全身便被汗水浸湿且酸痛无力,而李晚霞每天要重复这样的动作上千次。

她卷起袖口,露出黑白分明的肤色界限。“习惯了,晒脱皮是常事。”她笑着指了指路边不远处的工会驿站,“现在有地方歇脚,还能用冷水擦把脸,比过去强多了。”

记者注意到,李晚霞和刘巧明的腰包中除了装着防暑药,还塞着止疼贴和藿香正气水。“中暑了歇半个小时,喝瓶药继续干。”李晚霞语气平和地说。

18时,晚高峰的车流裹挟着热风涌来。刘巧明蹲在步行街附近新华路公交站旁,用抹布擦拭垃圾桶。这是她每天的常规操作,她说:“下班人多,垃圾桶干净了,大家才愿意靠近扔垃圾。”她的手机计步器显示,半天走了近3万步。

与此同时,李晚霞的班组开始进行收尾工作。她拧干毛巾,擦了擦晒得通红的脸说:“天气预报预报明天气温有36℃,公司说会增加雾炮车,咱们也能轻松点。”(记者 周昕)

工地上的木工“指挥官”

“大家一定要把安全带卡扣勒紧点,注意脚下别打滑。”7月17日清晨6时30分,在宁夏建工集团有限公司承建的银川市第三十七中学新建项目工地上,44岁的安顺平爬上尚未封顶的楼体,他的声音在脚手架间回荡。

作为木工班组长,安顺平负责搭设支撑高楼骨架的“生命线”——模板架子。此刻,他正检查十几名工人的安全带以及关键节点的卡扣或螺丝是否卡紧拧牢。

“嚯——”10时许,安顺平戴着厚实的劳保手套刚搭上钢架,一股灼热感就猛地透了过来,“这钢管,少说也有30多摄氏度!”白色的安全帽下,额头的汗水顺着他黝黑的脸颊滚落。

“早些年在内蒙古,一天才挣12元,那才叫苦!”避入阴凉处的间隙,安顺平拧开超大号水壶,猛灌几口浓茶。

从中卫市沙坡头区宣和镇老家走出来,初中毕业的安顺平从搬砖递料的小工硬是磨成了如今的木工“指挥官”。如今,他管理的班组还有来自四川、甘肃等地的务工人员,每天开工第一件事,就是他扯着嗓子喊:“安全帽戴牢!安全带系死!脚下的空钢管赶紧清走,绊倒一个不得了!”一天下来,嗓子能冒烟。

“干我们这行,苦点累点不怕,就怕没活干。”安顺平抹了把脸上的汗,“这个工程主体结构已经完工了,现在的活相对轻松一些,没太大的压力。”

“这几天气温这么高,能支撑住吗?”记者问。

“必须得咬牙坚持,肩上的责任还重呢!”安顺平笑着说。

安顺平肩上那份沉甸甸的责任,系着老家务农的妻子和小女儿,以及准备上大专的大儿子,“家里开销大,大儿子一年光学费加生活费就得3万多元。”

“不过现在工资能按时发,一天400多,月底发到手一万四,比以前强太多了。”相比早年动辄被拖欠工钱的窘迫,安顺平如今与项目工地签了劳动合同,月结工资的保障是他心里最大的踏实。

近期,项目工地为应对酷暑也做了调整:清晨6时30分开工,避开正午最毒的日头;下午3时再上工,绿豆汤和避暑药品管够。安顺平对此心存感激:“时代越来越好了,企业管理更加规范了。”

当记者问他还有什么期望时,这位朴实的西北汉子犹豫了一下说:“要是工地上能有点文娱活动就好了,下了工能放松下。同时,再增加法律维权渠道,让大家遇到啥麻烦事能方便问问法律上的‘门道’。”他说,“明年想再学学抹灰等手艺,多一门技术,饭碗才端得更稳。”

时至上午11时30分,高温依然蒸腾。安顺平再次走向岗位,仔细检查着最后一处模板架子。

这半天时间里,记者喝光了3瓶水,换了3次湿透的口罩,而李晚霞的水壶只空了半壶,“水壶里装着公司配送的绿豆汤,但不敢多喝,找厕所耽误时间。”她说。(记者 马照刚)

短评

对于他们的保障和关爱,还远远不够

今年夏季似乎格外炎热,气温节节攀高,热辣辣的日头炙烤着大地,“苦夏”一词在大汗淋漓中变得更为具象。

即便在一天中日头最毒的午间时分,也还是有这样一群人奔波着,他们或用扫帚丈量滚烫的街道,用汗水修复城市的颜值;或身穿20余斤装备骑行在大街小巷,为城市的交通安全护航;或在叮咚不停的订单声中,将一份份外卖及时送达千家万户……他们不辞辛苦,炎夏的烈日下有他们,寒冬的风雪中有他们。他们默默无闻,却被我们深深地依赖着。

在他们的故事中,一些细节是如此动人:环卫工李晚霞带了一壶绿豆汤,在烈日下工作了半天,却还剩了半壶,因为不敢多喝,怕“找厕所耽误时间”。“天气热,骑手不用着急,注意安全”,这样一句简单的备注,让外卖骑手金亚鹏开心不已。在蒸腾的高温中,建筑工人安顺平的眼眸里闪亮着对未来的规划:再多学几门手艺,把饭碗端得更稳。

在他们的故事中,我们同时看到,对于户外工作者的保障和关爱也越来越走心、细致:项目工地及时调整了开工时间,为减轻环卫工人的工作量,环卫部门适时增加雾炮车的使用频率……但是还不够。关于高温天气期间劳动者的保障,早在2012年我国就出台过相关管理办法,对劳动者的作业时间、健康检查、因高温停工时的待遇等,均作出了细致明确的规定。但从实际情况来看,一些用人单位对于这些规定落实得并不到位。在此呼吁,用人单位应进一步强化对户外劳动者在高温天气中的保障措施,另一方面,有关部门和单位也应加大监督力度,持续织密户外劳动者的安全保障网。

对于普通市民而言,面对这些城市守护者时,不妨多一些微笑、暖心的话语,和他们一起在不同的岗位上,为建设更加美好的城市共同努力。(杨晓秋)