打卡拍照。

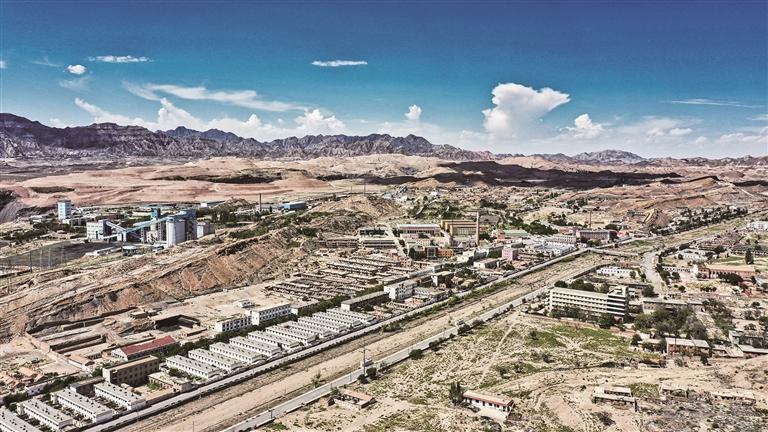

石炭井工业文旅影视小镇全景图。

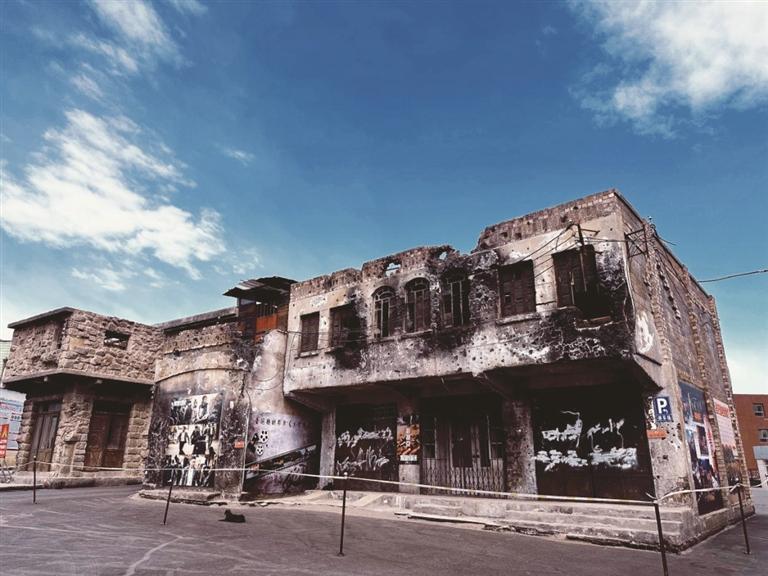

影视小镇一角。

电视剧《山海情》取景点。

游客身着复古服装打卡。

剧组取景拍摄。

20世纪六七十年代,贺兰山脚下的石炭井曾是西北闻名的“煤海重镇”和“小香港”,这些名号里藏着13万常住人口带来的烟火气,市场、学校、影院等织就了一幅热闹图景。随着煤炭资源枯竭,石炭井逐渐褪去活力,成了人口骤减的“空城”。2002年,经国务院批准,撤销石嘴山市石炭井区,划归石嘴山市大武口区管辖,更名为石炭井街道办事处,管辖原石炭井区城区。

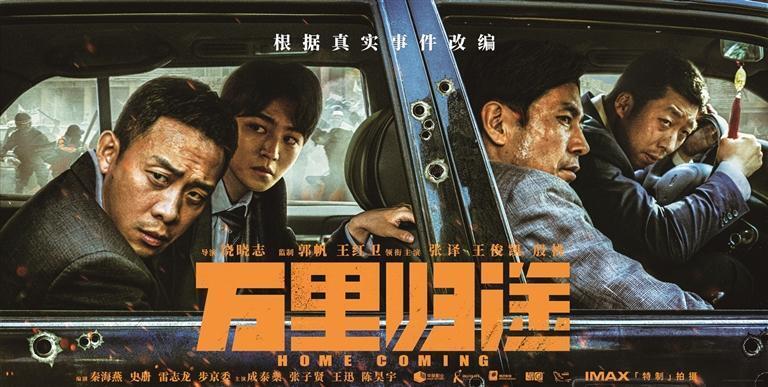

时光流逝,2022年,取景石炭井的电影《万里归途》热映,一时间,这里的老厂房、矿区街道成了影视剧组的“香饽饽”,也让石炭井迎来“第二春”。这背后,是老居民的半生羁绊,是群众演员的生活蝶变,更是一场政府操盘的老矿区转型突围之旅。

A

“活地图”亲历 从“小香港”到影视热土的复苏

1962年出生的葛义红,人生轨迹与石炭井的兴衰紧密交织。20世纪60年代,她的父母响应国家号召,从山东远赴宁夏,扎根“贺兰山百里矿区”。葛义红的童年与青年时光,便浸润在煤海的热闹烟火中,这段记忆成为她一生的精神印记。

从上学、工作到成家,葛义红的半生都与这片土地深度绑定:她当过幼儿园园长,做过单身公寓主管,退休后又被返聘为环卫站站长,大半生心血都倾注于此。“那时候的石炭井,因为热闹被称作‘小香港’。”葛义红说,当时的石炭井,常住人口超过13万,医院、学校、影院等生活配套一应俱全,是石嘴山市的经济核心区,每到周末和节假日,外地游客争相涌入,街头人潮涌动,处处散发着蓬勃生机。葛义红记得,小时候她想和弟弟在红光市场摆摊赚零花钱,连个空位都抢不到。

进入新世纪后,随着煤炭资源的枯竭和贺兰山环境保护的开展,石炭井迎来前所未有的挑战。“21世纪初,常住人口骤减到6.4万,热闹的街道渐渐冷清,市场摊位空了大半,电影院落满灰尘。”葛义红说,“我的子女都在外地,我退休时也动过离开的念头,可看着工作过的幼儿园、住了几十年的老房子,怎么也舍不得。”那时的她从未想过,这座日渐沉寂的“空城”,会有重新复苏的一天。

转机出现在2022年,电影《万里归途》的热映让石炭井重回大众视野。“在电影院看到熟悉的矿区街道、老厂房时,我激动得直拍手。”葛义红笑着说,她没料到,这些曾被遗忘的老工业元素,会突然成为影视剧组的“香饽饽”。更让她欣喜的是,自己凭借60多年的生活积累,成了多个影视剧组的勘景员。“我在这儿生活了大半辈子,哪片区域有什么特色,哪种风格的场景藏在哪里,闭着眼都能说清。”凭借“活地图”的优势,葛义红为许多剧组精准找到最合适的取景地。

如今,石炭井的变化更让葛义红感慨:今年“五一”期间,石炭井工业文旅影视小镇接待游客1.2万人次,红光市场再次响起熟悉的叫卖声与欢笑声;2025年贺兰山汽车摩托车越野赛将部分赛道设置在石炭井,进一步吸引了人流。“看着剧组来来往往,游客举着相机拍照,就觉得石炭井真的活过来了。我能为这份新生出份力,比啥都开心。”葛义红的话语里,满是对故土重生的欣慰。

B

群演见证 从赶夜路到住演员公寓的升级

在石炭井工业文旅影视小镇拍了3年戏,群众演员马凌是最直观的见证者。

9月30日,马凌指着影视小镇不远处一排整齐的楼房,感慨地说:“那是演员公寓。3年前,我拍完夜戏,得摸黑回大武口,单程1小时,在路上人都要颠散了。”如今,由旧职工宿舍改造而成的演员公寓彻底解决了剧组人员的住宿难题。“住在这里,到片场很方便,多出来的时间能多睡会儿,也能琢磨琢磨戏。”马凌说。

这份方便是石炭井为留住剧组,一点点打磨出来的。过去,吃饭是另一个让剧组头疼的问题。马凌说:“那会儿只能吃盒饭,送过来都凉了。”现在,小镇里建起了能容纳500人同时就餐的餐厅,由国家能源集团宁夏煤业有限责任公司石炭井焦煤分公司老食堂改造而成,熟悉的烟火气重新升腾。“现在剧组人多的时候,都是现做现吃,热汤热饭下肚,暖和又舒服。”

变化不只在生活保障上,更渗透到拍戏的各个环节。已经成长为特约演员的耿郡曾因《万里归途》等作品与石炭井结缘,今年再回石炭井拍戏,明显感觉小镇“更专业了”:“路修得平整了,剧组的大型车辆进出、搬运道具都省事不少,还建了个上万平方米的道具库,这对剧组来说太重要了。”

更让在石炭井扎根的群众演员们感到踏实的是拍戏流程规范化。过去,群众演员“不知道怎么接活”“没保障”的现象,如今已成为历史。大武口区演员公会的介入,搭建起一套从招募、培训到派车接送的标准化流程。公会负责人房全振介绍,自2023年以来,他们已为剧组协调群众演员超过1.2万人次。

来自新疆的群众演员阿卜杜赛买提·阿卜杜拉对此感受颇深:“以前是自己找戏,没保障;现在有演员公会统一安排,不仅有车接送、管三餐,报酬也透明,心里特别有底。”规范的管理不仅提升了拍摄效率,也让石炭井在影视行业内的口碑悄然提升。

矿工后代孙铭更是把群众演员做成了正式职业。“我现在是专业群演,月收入稳定在6000元以上。”他说,看着家乡因影视产业焕发新生,既自豪又踏实。

尽管与横店等成熟影视基地相比,石炭井在商业配套和场景多样性上仍有差距,但耿郡认为,它的独特魅力无可替代:“这里的工业风貌、时代印记,是别处没有的。只要把这些优势发挥好,把服务做得更贴心,石炭井的路一定会越走越宽。”

从无处落脚到安居乐业,从吃饭凑合到热饭暖心,从松散接活到规范保障,马凌和同伴们的经历,正是石炭井转型的生动注脚。

C

政府破局 从废弃矿区到“影视+文旅”的转型

石炭井的转型蜕变,始于2017年政府的一次战略布局。

当时,宁夏全面推进贺兰山生态保卫战,大武口区政府在生态修复过程中,关注到石炭井拥有“全国少有、宁夏唯一”的完整工矿遗址——20世纪60年代至90年代的建筑保留着鲜明的时光印记。“我们眼里的废弃矿区,却是影视剧组眼中的‘天然影视库’,这是不可复制的资源。”大武口区委宣传部副部长李科说,随着越来越多的剧组到石炭井取景拍摄,大武口区委、区政府开始明确“影视+文旅”的转型路径,正式启动打造工业文旅影视小镇。

2022年,《万里归途》的热映让石炭井“出圈”,政府顺势加快配套建设步伐。通过盘活国家能源集团宁夏煤业有限责任公司石炭井焦煤分公司闲置的职工宿舍与食堂,近两年先后建成可容纳200人住宿的标准化演员公寓,打造能供500人同时就餐的中央厨房;同时,系统梳理工业遗址、矿坑地貌等资源,形成六大类拍摄名录。截至目前,石炭井已接待30余个影视团队,保留多处置景资源,为剧组“拎包即拍”奠定了基础。

为推动产业从“有场景”向“有内核”升级,2023年,石嘴山市与北京电影学院达成合作,2024年正式挂牌实践基地。“合作不是简单挂牌子,而是借专业力量深挖石炭井的故事内核。”李科介绍,目前,26集剧集《我的石炭井》剧本已完成创作,150万元青年影像大赛经费落实到位,北京电影学院师生深度参与石炭井发展规划、文创设计等,让矿区文化有了更丰富的表达载体。此外,当地对标3A级旅游景区标准对石炭井进行改造提升,新建旅游厕所、游客服务中心,优化导视导览系统,进一步补全产业配套短板。

发展产业的目的是聚焦民生福祉。当地政府通过争取3974万元中央资金,实施民宅加固、供水管网改造等基础设施提升项目,让老住户的生活环境同步升级;优化旅游配套,策划特色文旅活动,2024年石炭井接待游客18.4万人次,餐饮、民宿等相关收入大幅增长;2025年国庆“工业肌理·民谣韵律”系列文旅活动,进一步丰富了游客体验。

如今,石炭井特色民宿、专业影棚等项目正稳步推进。“十五五”期间,当地将聚焦街区更新、文旅融合等方向,谋划重点项目10个,其中一个已入选自治区“一号工程”项目。

从生态修复中找机遇,在产业发展中惠民生,在专业合作中强内核,大武口区政府的每一步布局,都在为石炭井的“光影故事”注入长久生命力,让这座老矿区真正实现从“煤海”到“光影”的华丽转身。(宁夏日报报业集团全媒体记者 蔡莞郁 龚依然)