3月8日,《新消息报》和宁夏日报客户端新消息报频道推出“三八”节特别策划《知识改变命运“春蕾女童班”走出的孩子》,报道一推出,当天就“炸”开了花——

报道中呈现的4个“春蕾女童”的故事,引出了背后其他几位“春蕾女童”的故事。

记者采访“春蕾女童”石元元的视频,成了一些学校课堂播放的“特别教材”,许多小学生边看边流泪,按捺不住情绪写下一篇篇触动心灵的观后感。

固原市原州区第七小学三年级学生看石元元的采访视频,哭得停不下来……

固原市原州区第十五小学三年级学生正在听老师讲春蕾女童班的故事。

“早晨看了报道,中午看了石元元的采访视频,辛酸她的成长过程,又欣喜她今天的生活和工作境况。今天最后一节课,我专门给现在的学生看了报道和记者采访石元元的视频……”3月8日,新消息报报道发出当天,当年春蕾女童班的班主任周晓玲老师,就给她现在的学生上了“特别的一课”。

2001年“六一”,周晓玲老师和石元元同时荣获了自治区妇联表彰的“十佳优秀园丁”和“十佳春蕾女童”。

今年45岁的周晓玲现在固原市原州区第七小学担任语文教师,还是班主任。当年担任春蕾女童班班主任时她20岁,刚中专毕业。“那时我与孩子们最密切的交集就是按教学大纲上好课,不落下知识点,让她们好好学习,做一个正直善良的人。很后悔自己年轻没有见多识广,也忽略了孩子们的心理情况。后来太忙,几乎与孩子们中断联系,幸好经历风雨后孩子们见到了彩虹,我甚感欣慰。”周晓玲老师给她所带的三年级学生分享当年春雷女童班的故事后,学生们看得很认真,一些当场哭得不停……

3月8日看到报道后,被报道的吴庄小学春蕾女童班第一批学生中的王雪琴说,这是她收到的“三八”节特别礼物。像她当年的班主任周晓玲老师一样,9日,她也给所代固原市原州区第十五小学三年级学生讲述了当年春蕾女童班的故事,也播放了石元元的采访视频,班里很多学生都泪奔了。她的课结束,前来上最后一节课的语文老师进教室后,有些学生还在哭。了解情况后,语文老师减免了已经布置好的家庭作业,改为让学生们写观后感。

学生们观看采访石元元的视频。

看了春蕾女童班的报道,也引发当年一些就读春蕾女童班女性的感慨,她们切实感受到“知识改变命运”。她们经历过坎坷,但依然生活得坚强,并用心教育自己的孩子。

杨生莲曾经是春蕾女童班的一名学生。她因为家庭发生重大变故,初二时辍学成了打工妹。“我的婚姻很曲折,17岁就被迫嫁人了,因为年龄太小,不会给人家当媳妇,是婚姻中很不幸的一个。离婚后,独自打了几年工。庆幸后来遇到现在的老公,24岁时我又再婚了,现在生活得很好,我很知足。”

杨生莲现在是三孩妈妈,她经常会给孩子们说她小时候的事:“我小时候是想写作业你外婆不让写,要我干家务,说家里活都没人干,写那干啥。”结果孩子们都不相信哪有不让写作业的妈妈,还专门跑去问外婆。

“现在只希望我的孩子能好好上学。我没能上大学,希望我的孩子能上大学,能工作,能对社会有价值。我把他们的学习放在第一位。”杨生莲坚定地说。

冯亚君是另一名当年春蕾女童班的学生。“我没有飞起来,我不想我的孩子也断了翅膀!”冯亚君说。

因为一些特殊情况,很有文艺特长的冯亚君很遗憾自己没能完成学业。现在,她是一名全职妈妈,用心抚育两个孩子。“我是母亲,我经历着我的母亲曾经经历的一切,不同的是,我没有繁重的农活,可以专心辅导孩子。我家老大学习虽然不是最好的,但却很努力,对足球非常入迷,是校足球队队长,代表学校参加过多次足球比赛,拿过很多奖。”冯亚君认为,三百六十行,行行出状元,孩子的天赋在哪里,就重点培养他。她经常会告诉12岁的儿子:“改变命运,没有捷径,只有知识,只有让知识充实了大脑,运动员也好,体育老师也罢,都能走得更远!”

今年3月8日,第一届春蕾女童班学生冯亚君(右)去看望老师周晓玲。

“我们30人已建了微信群,正在筹划今年夏天回母校举办毕业20年相聚活动。”3月10日,王雪琴告诉记者这个好消息。她说经过多方联系,3月4日她建起了春蕾女童班微信群,当年的学生一个也没少。1997年入学时,她们中年龄最大的12岁,最小的5岁,现在大家都已过而立之年。大家一直想聚,今年刚好是毕业20年。另外,听说当年母校吴庄小学这学期结束后就要撤了,因为现在学校只有30多名学生,附近建了新学校,附近几个村子的学生都要到新学校去上学。

“走出了宁夏我去过了很多地方,见识了很多,也学到了很多,世界上广阔的知识让我开了眼界。”当年的“春蕾女童”杨小花,长大后没有遵从家人安排结婚,而是坚持自己的梦想走出大山。大学毕业后,她一路南下创业,并远嫁外地,现在开外贸公司做跨国生意。因为疫情,杨小花已两年没回家乡,听到春蕾女童班的同学们今年要相聚,她回家乡的心情又急切了很多。

“我们计划再回到当年的教室,按当时的座位坐下,一起合个影。我们还想对母校进行一次捐赠,和母校学生过一个特别的‘六一’儿童节。”王雪琴透露。(新消息报记者 何玉玲 龚建崇)

固原市原州区七小三年级(9)班的同学们观看了石元元接受采访的视频,并读了相关报道,孩子们深受感动,纷纷提交了自己写的观后感。原州区第十五小学,语文课老师撤掉了当天已布置好的作业,改为让孩子们写一篇观后感。这里撷取几篇,让我们听听新时代孩子们的心声。

读《知识改变命运》有感

1989年,“春蕾计划”公益项目实施的时候,我还没有出生,但是妈妈说,那正是她出生的那一年。

1994年,“春蕾计划”在宁夏开始实施的时候,正是妈妈上小学的时候,虽然我们出生在教育普及的现在,但听妈妈说小时候的事,还是能感受到那时候条件的艰苦以及孩子们的勤奋。

姥姥家在彭阳的一个小山村,妈妈是家里老大。她每天早晨步行四五里路去上学。冬天天还没亮,她就一个人走在乡间小路上。如果是现在,我不敢天黑一个人走路。妈妈那时候却很勇敢,为了学到知识,走出农村,不畏辛苦,这很值得我们学习。

最最让我自豪的是,我的班主任周老师是固原市原州区吴庄小学春蕾班的班主任,在教育扶贫这条路上,周老师帮助了太多太多人,让她们获得知识,改变命运。

我最敬爱的周老师温柔有耐心还特别善良,她就像傅冬燕奶奶一样伟大,一样无私。(原州区第七小学三(9)班 魏锐)

知识改变命运

今天,我听了石元元姐姐的故事,非常感动。过去的孩子们学习环境差,买不起文具,吃不饱,穿不暖,可他们还是努力学习。新时代的我们,想要什么,就有什么,比过去幸福多了。

石元元姐姐小时候操心的事很多,操心爸爸活干不完,操心弟弟妹妹饿肚子,操心自己上不成学……

当我看完石元元姐姐的故事后,非常生气,女童应该和男童一样上学,而不是等到长大一嫁人就行了。所有的孩子都应该有受教育的权利,而不是辍学。

让我印象最深刻的还有傅奶奶,她资助了许多学生,让这些学生走出农村,考上大学,她就像贫困生的太阳,鼓励她们。

我作为一名小学生,要珍惜现在的学习时光和环境,奋发图强,天天向上。(原州区第七小学三(9)班 杨玉涵)

观后感

看了《知识改变命运 “春蕾女童班”走出的孩子》,我真正地体会到知识能改变命运。

宁夏在1994年开始实施“春蕾计划”,20多年过去,一大批春蕾女童已成长成才,她们的命运因“春蕾计划”得以改变,一个家庭、一个村庄的命运也随之改变。

看了石元元姐姐的讲述,我心里特别难受。石元元姐姐很小的时候,妈妈就去世了。她在村里上了一年级后,因交不起学费而辍学,一心想上学的她经常待在学校大门口听课。最后在春蕾女童班,石元元姐姐得到了很好的上学机会,知识改变了她的命运。

春蕾女童班在傅冬燕奶奶、周晓玲老师的带领下取得了出色的成绩。我很幸运自己也是周晓玲老师的学生。我要好好学习,成为周老师一样优秀的人。

知识改变命运,学习成就未来,我希望每个学生都能为了将来有更多、更大的机遇,从现在起好好学习,为自己创造一片天地。(原州区第七小学三(9)班 买霄君)

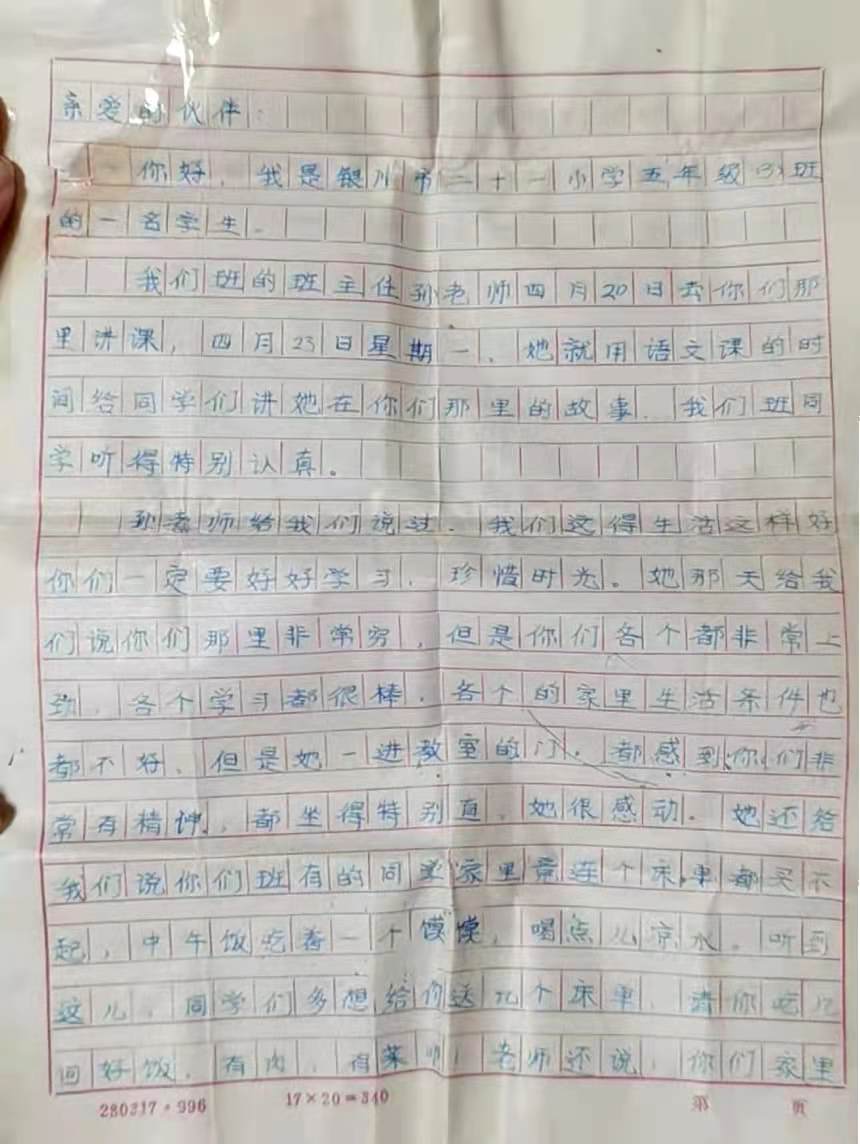

一封珍藏多年的信

2001年,自治区妇联扶贫支教干部傅冬燕联系了银川二十一小的孙老师去原州区开城镇吴庄小学交流讲课。孙老师讲完课走的时候,要了女童班30名女童的名字,回去给自己班的孩子讲女童班的故事,并促成二十一小学生和吴庄小学春蕾班学生结对子建立友谊。当年二十一小学生范洋洋写给“春蕾女童”王雪琴的信,王雪琴珍藏至今。她们一直彼此通信到初中。

亲爱的伙伴:

你好,我是银川市二十一小学五年级(3)班的一名学生。我们班的班主任孙老师4月20日去你们那里讲课,4月23日星期一,她就用语文课的时间给同学们讲她在你们那里的故事,我们班同学听得特别认真。

孙老师给我们说过,我们这儿生活这样好,你们一定要好好学习,珍惜时光。她那天给我们说你们那里非常穷,但是你们个个都非常上进,个个学习都很棒,个个的家里生活条件也都不好。但是她一进教室的门,就感到你们非常有精神,都坐得特别直,她很感动。她还给我们说你们班有的同学家里竟连个床单都买不起,中午饭吃着一个馍馍,喝点儿凉水。听到这儿,同学们多想给你们送几个床单,请你们吃几回好饭,有肉,有菜!

老师还说,你们家里生活条件本来就不好,可是你们的妈妈爸爸咬着牙,再苦也要挣上钱给你们买一身校服啊!

听到这儿,同学们的眼圈红了,教室里静悄悄的,同学们已经完全进入了老师讲的故事中……

说了这么多了,你一定很想知道我是谁,是一名男生还是一名女生吧!那么我就做一些具体的自我介绍吧。我叫范洋洋,名字的意思是:第一个“洋”代表四个大洋,第二个“洋”代表我爸爸妈妈希望我长得像洋娃娃一样美丽又可爱。我今年11岁,出生日期是:1989年8月31日。星座:处女座。兴趣是画画,爱好是:看书、玩。不足之处:爱哭。我的幸运色是红色,我喜欢的花是茶花,因为茶花很清香,淡雅。我比较胆小,但是好奇心特大,比如看吓人一点儿的电影,我越是害怕,越是想看。我家的电话号码是:50XXX22。希望你闲了打打电话,如果你们那里没有电话就算了。

我们这里的生活可好了,就拿我来说吧,我家去年刚买了一套100多平米的大房子,我非常高兴,因为我又有了自己的“小天地”了。一进门是一间饭厅,饭厅右边是我的书房,饭厅对面是厨房,中间是大客厅,“大客厅”旁边是妈妈爸爸的房间,房间旁边就是我的“小天地”。我的屋里摆着一张床,床旁边是写字台,写字台对面是书架,屋里还有其他好多东西。

对了,你有故事书吗?让我给你讲个故事吧。

《卖火柴的小女孩》

这是新年的前夕,天特别冷,在朦胧的月色中,一个浅黄色头发的小女孩光着脚在街上走着。

……

这个故事好听吗?由于时间关系,下回给你再讲。

咱俩谈谈心事儿吧,我的心事儿也有一点儿,比如考试我才95分,心里难免有些不高兴……

好了,已经说了不少了,就到此为止吧。你叫王雪琴,我叫范洋洋,咱俩永远是好朋友,希望你给我回信时也把你自己介绍一下。

谢谢,祝你永远快乐,永远幸福,心想事成,笑口常开!

你的朋友 范洋洋

2001年4月23日 星期一

王雪琴的弟弟写给傅冬燕的信

尊敬的傅阿姨:

您好!最近单位工作很忙很累,但我昨天看了您和吴庄村春蕾女童班的励志故事,内心十分激动、心潮澎湃。我的大姐王雪琴和小妹王雪玲是您春蕾女童班资助的学生。我亲身经历了那段岁月,它是我一生最难忘的童年记忆。

人生如梦。这两天看到报纸上刊登的您帮扶春蕾女童班的成长历程,看到那一幕幕让我一下子回到了20多年前。那时候的家乡贫穷落后,土院墙,土房子,土路,自行车,架子车,人们都穿着破旧、补丁的衣服,生活还挣扎在温饱线上。

看到记者采访石元元那段让人热泪盈眶的视频,我默默地看着她讲述着自己艰辛的成长经历,讲述了在您的热心帮助下,她通过知识逆袭了自己步履艰难的人生。我在办公室一个人偷偷地掉下了泪,五味杂陈的内心久久不能平静。

我也回忆起自己和姐姐王雪琴上中学的艰苦学生时代。那时我们一周的生活费最多两三块钱,一学期有十周左右没有一分钱的生活费,生活全靠妈妈烙的干饼,经常在学校饿肚子,周六上完课背着书包步行二十多里回家。

那些艰苦难忘的岁月早已远去,但您和您的自治区妇联扶贫团队的帮扶,改变了春蕾女童班学生的命运,改变了《新消息报》“资助特困儿童上学”每期专版上刊载的众多儿童的命运。

只有经历,才会懂得。我们的祖祖辈辈都在贫瘠的土地上耕作,都想把生活过好过富却很难有改变。您讲的“资金扶贫一阵子,科技扶贫一辈子,教育扶贫挖根子”的先进理念改变了我们几代人的思想与命运。我们吴庄村从以前的都不愿意让娃上学到现在的想方设法让娃上好学校接受好的教育,人们的思想已发生了翻天覆地的变化。如今村里的高中生、大学生比比皆是。你们不仅为我们吴庄村办了春蕾女童班,而且还改善了吴庄小学的教学设施教学条件,给我们带来了许多的学习用品和衣物,给吴庄村经济各方面给予了很大的帮扶。

可敬可爱的傅阿姨,春天播种,秋天收获,您辛辛苦苦播下了希望的种子,现在的您一定感到骄傲和欣慰吧?曾经辛勤撒下的种子,不仅开出了鲜艳的花朵,还结出了硕大的果实。我相信,它们还会撒下更多的种子,开出漫山遍野的花朵,结出更多的果实。

滴水之恩,当涌泉相报。我会把这些感人的故事讲给我的学生和下一代听。我会用一腔热血和执着奋斗的精神,书写我的教育人生,在自己的岗位上绽放光彩。

最后祝您和叔叔身体健康,长命百岁,笑口常开!

此致

敬礼!

王乔松

2022年3月9日晚

1 教育之于女性之重要,我感同身受

“小时候我挺愤怒的,为什么女孩子就不能上学?那时候,我特别害怕放假、特别害怕毕业,害怕不能继续上学了……”

“看到系列报道的第一句话,我感同身受。为什么过去女孩子就不能做这个,不能做那个?读书,曾是女孩子最大的梦想,是不敢言说的伤痛。是每一个渴望读书的女孩无声的呐喊。好在现在这种情况不会再发生了,让每一个能读书、想读书的孩子都能读书,这是我们国家发展历程中最大的民心工程。”正在北京参加“两会”的马慧娟看完新消息报关于春蕾女童班的报道后谈道。

看完新闻报道和视频中提到的人和事,马慧娟在接受记者采访时连说了几个“我很感慨”。她谈到自己童年时,村里女孩子上不了学是正常不过的事情,命运无法自己掌握。教育对人命运的改变,也在身边人身上真切地发生着。马慧娟谈到了她的两个外甥女,一个大学毕业后在西藏就业,可以买房子买车,规划自己的人生,而另外一个外甥女则因为厌学早早下学,只能重复着父辈的生活。马慧娟认为,女性的教育是个持久的话题,对于女孩而言,需要给她提供好的教育环境,从教育设施到教育理念,给她足够的时间去成长。(新消息报记者 倪会智)

2 母女共同成长

“如果初中时听从父亲的话,上技校当工人,我的生活可能就会是父辈们生活的复制、粘贴,平静、稳定、毫无波澜。可当有一天,我步入高中、大学才发现,今后的日子会有那么多惊喜和可能。”3月10日,提起曾经的学习经历,80后的赵女士打开了话匣子。

孩童时期的赵女士性格活泼,总是一副调皮捣蛋的模样,学习也常常“吊车尾”。父亲见她“不是块学习的料”,坚决让即将初中毕业的她念技校,认为有了一技之长傍身,虽然不能大富大贵,却也能养活得了自己。没想到,平常温和的母亲不惜与父亲吵架,并以离婚为代价,坚持让女儿读高中。

“那一刻,我好像有些开窍了,认真地把精力用在学习上,考入高中、大学。”赵女士至今仍记得,踏入大学校门的第一天,那一张张朝气蓬勃的面庞和浓厚的学习氛围瞬间就把她迷住了,而那种兴奋和雀跃的感觉都是学习和知识的力量。

“女童班的孩子们很拼,她们很珍惜得来不易的学习机会,而我曾经却差点放弃了那样的机会。”赵女士给10岁的女儿讲起了春蕾班女童的故事。女儿听后,被9岁才有机会重回课堂的石元元打动了。“妈妈,她跟我差不多大的时候,竟然要带着弟弟和妹妹一起走五六里的路,步行40多分钟去上学,这么看,我真是太幸福了!”

读过几位女童班女孩的故事后,赵女士更加体会到知识的力量。“现在我不仅仅是要让女儿懂得珍惜学习的机会与时光,更应该以身作则,以女童班的女孩们为榜样,跟孩子一起学习,一起进步。”(新消息报记者 赵锐)

3 独立的思想让她们“闪闪发光”

“我和女儿一块儿看了《“春蕾女童班”走出的孩子》的故事,真的很感动,也为她们的坚持和努力而骄傲。”3月10日,谈起新消息报的特别策划时,银川市民闫女士颇为感慨。

作为一名70后,闫女士也曾为女儿的教育问题而忧虑。由于教育理念相对比较传统,即便女儿琳琳小时候很喜欢跳舞,也学习过一段时间舞蹈,但高中后,夫妻俩还是主张把舞蹈作为业余爱好,将主要精力放在学习上,“毕竟这个社会还是要看文凭的!”

令闫女士欣慰的是,大学期间,大方开朗的琳琳始终积极参加院校的各类活动,对于舞蹈的喜爱也从未改变。每个寒暑假,女儿放假回家后还在街舞班学跳舞,风雨无阻。

如今,作为“千禧宝宝”的琳琳已满22岁,今夏也将从大学步入社会,闫女士却未曾后悔过当初的选择,“那些年没让孩子多学些特长,但现在也挺好,孩子考上了心仪的大学,有自己的兴趣爱好,每天都热情满满地学习、生活,这就足够了。”

相对于闫女士感性的话语,22岁的琳琳似乎更成熟、深刻。在武汉上大学的她,通过微信给记者发来了几段文字。“人人都有平等接受教育的权利,不分地区、民族、性别。”琳琳说,目前,宁夏部分偏远的农村地区可能还存在女孩辍学现象。正是因为受教育程度较低,缺乏正确的认知,有的女孩也选择了辍学来减轻家庭负担,“因此,我们才更应该向偏远地区的女性普及知识的重要性!这不仅能培养她们独立的思想意识,具有清晰的是非观念,还能改变她们在家靠父母在外靠丈夫的传统思想。”(新消息报记者 赵锐)

4 别人身上的故事也是自己的

80后的尹雪兰出生在农村,因母亲没有文化,半辈子都在农田里劳作,直到举家搬迁到城市,她的母亲彻底“失业”,常年在家相夫教子。最终,老人在“方寸之地”过完了一生,也尝尽了生活的艰辛和委屈。看到春蕾女童班走出的孩子们的故事,尹雪兰回忆起了母亲的过往,“很惋惜,母亲就是吃了没文化的亏”。

“不过,虽然母亲没有文化,但却很重视子女的学习和教育。我从学校毕业分配工作后,有了稳定的收入和独立生活的条件,每每想起母亲都很感谢她让我受教育、学文化,从农村走向城市。”尹雪兰说,知识改变了她很多,包括经济收入、社会地位、家庭地位等等,让她可以有自己的梦想,可以有自己追求和热爱的事业,让她有了努力追赶、去实践并实现自我价值的底气。

如今,尹雪兰已是两个孩子的母亲,儿子15岁,小女儿5岁。看到春蕾女童班孩子们的故事时,她回到家便讲给女儿听。“可她还太小,只当故事一听而过了。但我有切身的感受,知识改变命运,也许一代人不明显,两代人差距不是很大,但一直坚持做下去真的会天差地别!”

因此,在女儿的教育中,尹雪兰经常嘱咐孩子三件事。第一,不要给自己设限,别认为自己是女孩,就这个不能干,那个不能干,只要有利于社会,有利于个人成长,都可以去尝试去做。第二,自己有梦想就要努力去实现,想好了就努力去实施,不要做思想上的巨人,行动上的矮子。“理想与现实有多大的距离,只有做了才知道。”尹雪兰说,第三件也是尤为重要的一件事,就是进入学校学习只是接受教育的一种方式,是一块敲门砖,当某个阶段结束,并不代表学习就可以停止了。“我们要终身学习才能终身受益,知识改变命运,这不仅仅是别人身上的故事,自己就可以上演。”(新消息报记者 赵锐)

(责任编辑:闻海霞 倪会智)