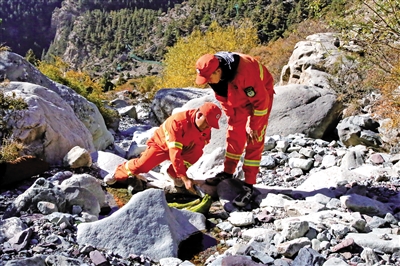

每次巡山,护林员都要不断翻越大石头。

有这样一群人,他们以山石为家,与动植物为友,以守护绿水青山为荣。他们“一年穿破三年衣,三年陪伴半年妻”,常年穿梭在山谷林石之间,用脚步丈量着每一寸土地,守护着一草一木。他们就是贺兰山的守护人——宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局护林员。

12月5日至6日,记者走进宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局苏峪口管理站和马莲口管理站,用笔和镜头记录下这些护林员的工作瞬间。

“山间精灵”的安全卫士

12月5日早晨8点40分,贺兰山脚寒气逼人。一辆标有“森林消防”字样的越野车停在苏峪口管理站门口,苏峪口管理站响水护林组护林员张凯和王进朝收拾好行装,等待记者一同前往响水保护区。

9点,张凯驾驶越野车在苏峪口景区穿行巡查,车里装着风力灭火机、灭火器等灭火装备。

“山上的岩羊经常到这饮水,我下去看看水池子有没有破损。”9点10分,张凯将车停在路边。记者看到,七八只岩羊或悠闲地在路边池中饮水,或安静地卧在空地上反刍,有人靠近它们也不会跑开。

“树多了,动物多了,岩羊也不怕生了,这些生灵给了贺兰山生机,也让贺兰山增添了些许灵动。”张凯说。

“车只能行驶到这里了,下面我们要徒步登山巡查。”9点30分,张凯和王进朝背上登山背包、防火用具,跨上了路边的大石头。“为什么不走路,要爬大石头呢?”面对一堆堆要翻越的大石头,记者不解地问。

“山上没有路,就是有路也给冲垮了,我们只能沿着岩羊的足迹登山。”张凯说,他们每次巡山都是顺着山谷翻越一个个大石头,爬到谷顶再侧切穿越山脊。

“把水池中的堆积物清理一下,这样岩羊就容易饮到水了。”爬了大约100米,大家来到一处小溪边,张凯和王进朝蹲下来清理小溪中的淤泥和石块,记者则靠在大石头上喘着粗气。

“这里全年都是防火期,每年10月到来年5月中旬则是防火关键期。”张凯说,护林员们每天会分组走“浅山”和“深山”,所谓的“浅山”,半天可以回来,而“深山”就要一整天甚至几天。“我们今天走‘浅山’,我们组的管护面积近5200亩,每周要进山巡查2次,每次要爬山10多公里,垂直高度将近900米。”

“这几年宣传推广力度逐渐加大,我们通过签订承诺书、发放印有防火标语的纪念品等创新举措,让防火意识逐渐根植于大家心中。”张凯告诉记者,如今人们对防火工作很重视,偶尔发现不恰当、不安全的行为,只要规劝,大家都表示理解。

11点30分,沿着山谷爬了大约3个小时,翻越无数个大石头后,记者终于赶上了在前方休息的张凯和王进朝。此时,记者的大腿已不听使唤地抖动,小腿也出现抽筋。

“看你已经累得够呛,我们送你下山吧!”休息了约半个小时,在张凯和王进朝的搀扶下,记者回到越野车旁。

下山途中,记者得知,张凯和王进朝今年都是30多岁,一双轻便运动鞋、一身橘色的森林防火服,是他们喜欢的“工作装”。每天早晨7点到下午5点,他们一直行走在贺兰山间,经受着风吹日晒,可温暖的笑容总是挂在二人脸上,爽朗的笑声穿破山间雾霭,回荡在山谷中。

“巡山防火、登记动物种群结构只是我们日常工作的一部分,有时候遇到被抛弃的马鹿幼崽,我们还要救助。”马莲口管理站副站长杜承星告诉记者,在贺兰山黄旗口有一处早先农人留下的果树林,常有马鹿群活动。今年3月,几名游客在路边拍照时,惊动了正在觅食的马鹿群,一只幼鹿因为太小跑不动落在了路边。游客看到小马鹿很可爱,便上前抚摸拍照,差点让小马鹿丧命。

“小马鹿身上一旦有了人的气息,就会被整个种群抛弃。由于还在哺乳期,一旦被抛弃,它不是被活活饿死,就是被其他动物吃掉。”杜承星说,插旗口护林组防火员在巡查时发现了小马鹿,立即将它送到中山公园动物园,今后它只能在动物园生活了。

杜承星介绍,近年来,保护区工作人员联合公检法机关、当地政府和毗邻兄弟单位等开展反盗猎联合执法行动、边界巡查活动,稽查巡护、宣传教育、清山查套,大山深处总有保护区工作人员的身影,一切都是为了还贺兰山一片和谐稳定……

张凯和王进朝检查溪水,确保岩羊饮水安全。

绿水青山的守护者

在山下休整半日后,12月6日,记者跟着苏峪口管理站贺兰口护林组去巡山。

9点,检修完防火器材后,护林员郑自福、姚建新带着GPS记录仪和登记簿向岩画景区进发。一路上,他们观察山谷两侧植被情况,发现非正常干枯的植被就会登记在册。

景区内,路边的小喇叭反复播放着林区防火知识,山谷两侧的悬石都用铁丝网罩了起来,以保护游客的人身安全。

穿行一处山口时,一股强风瞬间袭来,瘦小一些的郑自福险些被吹倒。再往里走,便是乱石堆。护林员只能沿着山间的小溪,时而穿越乱石堆,时而翻越巨石阵,艰难地行走在陡峭的山谷中。

“看,那有几只岩羊。”在一处山坳,郑自福发现6只正在觅食的岩羊,立即停下脚步,打开GPS记录仪并提醒姚建新做好记录。巡查中,他们还发现了一具岩羊尸体,初步判断是自然死亡。他们将信息采集上传,不同的死亡原因会透露出森林里的生态变化。

“枯枝上没有虫眼,也没有病灶,应该是被岩羊啃食了树皮导致干枯。”在一处阳洼地,姚建新发现几棵山榆干枯折落。他上前仔细查看,并登记在案。

“如果发现树木有非正常情况,我们会及时采集样本进行研究,这样的有害生物监测能够起到及时准确有效的预防作用。”郑自福告诉记者,护林员采集的这些基础信息会影响,甚至决定这片森林是否需要干预和采取措施。

巡查完一圈,已接近中午,郑自福和姚建新回到护林点。忙了半天,小伙子们开始分工做饭。很快,一锅香喷喷的臊子面就做好了。

“今天是大风天,如果有游客在路边停车吸烟,极易引发火灾,后果不堪设想。吃完饭,我们就去路边巡查。”郑自福边吃边安排工作。

“有句话说‘一年穿破三年衣,三年陪伴半年妻’,意思就是我们条件差,一年就能穿别人三年的衣服,但三年时间里陪伴家人的时间却很少。条件虽艰苦,但看着贺兰山的生态越来越好,很开心。”郑自福说,现在是防火关键期,必须全员在岗,在山里连续工作20多天才能返一趟家。

贺兰山被宁夏人亲切地称为“父亲山”,它既是我国重要的自然地理分界线,也是一道阻挡寒流和风沙侵袭的生态安全屏障。保护好贺兰山的生态环境,就是保护好了“塞上江南”的美好生活。

宁夏贺兰山国家级自然保护区总面积约290.3万亩,保护区内森林面积41.4万亩,活力木蓄积量132.1万立方米,森林覆盖率达到14.3%。保护区内有野生植物647种,包括重点保护植物四合木、沙冬青等;有野生动物218种,其中国家重点保护动物16种,岩羊种群数量由2万多只增长到4万多只。

多年来,贺兰山保护区构建“林长+检察长+警长+督察长”网格化管理格局和“局站组、县乡村”双林长组织体系,推进“网格化”管理。落实“六长”负责制,牢固树立“以人为本、生命至上”和“防小火、救小火就是防大火”的理念,建立健全“三项机制”,落实落细“十项举措”,全力做好保护区森林草原防灭火工作。将先进科技成果与资源保护、科研监测、森林防火工作结合起来,在保护区安装视频监控、红外线相机,利用巡护手持机与无人机技术,初步建立立体监测网络,切实做到“守土有责、管护有方”。

像张凯、郑自福一样每天在贺兰山巡查的护林员还有很多,正是有了这些“森林卫士”的安全守护,宁夏贺兰山自然保护区才取得73年无较大森林火灾的骄人成绩。(记者 苏克龙 文/图)