曹国相被评为黑龙江省劳动模范。

曹国相的小学校舍,现已废弃。

小学老师奖励的本子,曹国相很珍惜。

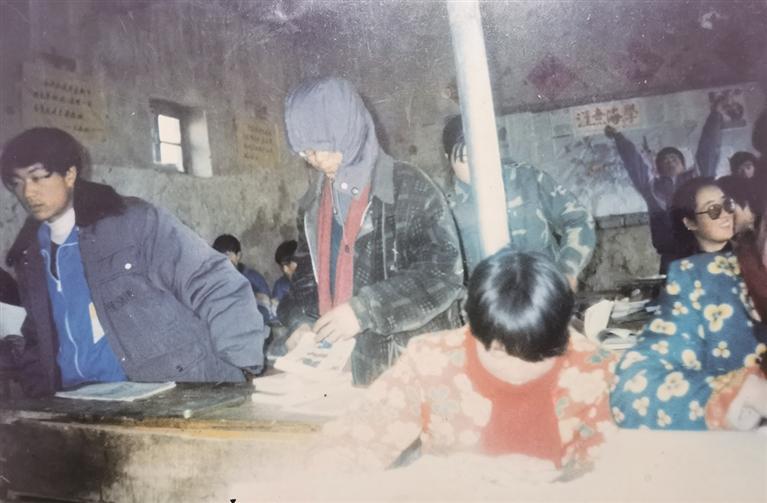

曹国相高中的教室。

全国五一劳动奖章获得者曹国相,靠着“好心人”的资助和勉励,考上大学走出西海固;他们曾书信往来几年,之后便断了联系;“失联”的20年间,曹国相一直有个心愿——

人能感知到自己命运被改写的时刻吗?对曹国相来说,能。

1999年夏末,一辆县里来的吉普车在固原市西吉县新营乡的新营中学停下来。那年头,吉普车是稀罕物,人们伸长脖子看,然后发现车里下来了更不得了的——来援助西海固的首届研究生支教团。那会儿的十里八乡,不可能有一个研究生。

世纪之交的分割线,也将曹国相的人生切割成了鲜明的两个部分。分割线前,他来自“比山里还山里的地方”,刚刚考上高中,成绩优异。

分割线后,曹国相跟着支教老师,走出农村的信念一天比一天坚定;更重要的是,老师还为他带来了“一对一”爱心人士的帮扶资助,高中三年学费有了着落。

如今,曹国相早已走出那片贫瘠的土地,拿过全国五一劳动奖章,有圆满的事业和家庭。他时常会想起那段岁月,想找到那位爱心人士。在20年的光阴里,他们阴差阳错地断了联系。

2024年9月,通过复旦大学的帮助,他得以如愿——资助者是复旦大学1998级微电子学专业的苏志强,如今也已是创业公司的总经理。

20多年前的曹国相不会想到,这个支撑他3年乃至改写一生命运的好心人,实际只比他大了5岁,同样来自农村,资助他的钱也是勤工俭学所得。

20多年前的苏志强也不会想到,学生时代的一份小小善意,能给1800多公里外的孩子带来如此大的鼓励,他觉得更像是自己“中了奖”:一颗种子长成参天大树,“我只不过是在环境干涸的时候稍微加了点水”。

受助者曹国相:学校在几十公里之外,带着锅盔馍馍寄宿

对于家乡和自身出身的贫穷,曹国相没什么能掩饰的。那个被联合国判定为“不适宜人类居住”的漫天尘土的西海固,是他走了快20年才走出的、回不去的故乡。

曹国相的家里有6个孩子,他最小,1985年出生。父母日夜劳作,顶着西海固“十年九旱”的恶劣气候,勤勤恳恳地种土豆、豌豆,换不到什么钱,只够塞家里几张嘴。

小学读完后,曹国相去了20公里外的初中上寄宿学校。一周回一次家,带够能吃一周的锅盔、馍馍返校,那些干粮冬天会冻成砖块,夏天容易闷出绿毛,每周三需要他例行刮一刮。

但曹国相喜欢学习,什么苦都能吃。买不起本子,就用线把纸张串起来;舍不得用笔,就捡碳棒在土操场练字;寄宿学校关灯了,就点煤油灯。

中考那年,曹国相考了很不错的分数,但因为当时的招生政策,他被分配到离家50公里外、师资相对薄弱的新营中学。

他还为此争取过,蹭着邻居家孩子的自行车上县里找当地最好的中学,希望有入学机会。他记得自己闯进了一场开到一半的会,又红着脸出来站门口等;他记得老师散会后对着手抄的成绩单点头又摇头的样子:“你考得很好,但我们没有办法。”

家境贫困,学校教育资源有限,曹国相一度觉得自己要走到绝境了。他没想到,后来等来了3位远道而来的老师,等来了意想不到的资助。

资助者苏志强:家也在农村并不富裕,深知农村娃求学不易

如果不是复旦大学团委老师的突然联系,苏志强可能都要忘了20多年前这桩事了。

一个年逾四十的中年人,日常生活好像已经插不进愣神的空间。创业芯片公司起步阶段,公事繁忙;电脑屏幕上,微信的提示音响个没完。

9月3日,微信提示音又响了,好友申请里多了个红点,申请人自称来自复旦大学团委。

“还记得曹国相吗?”对方问他,苏志强思绪有点飘远;对方补充,宁夏的。他一下反应过来,马上又看到一张年轻人的照片。泛白的照片里,是苏志强自己青涩的面庞,他读大学时照的。

他想起来了,那是2000年,自己在复旦读大三。那天他在复旦大学的中央布告栏前停下来,看到学校有研究生去了宁夏西吉县支教。支教队员发现,那里的一些学生因为家境贫困濒临失学,希望好心人能提供一对一的扶持,资助孩子们完成学业。

苏志强老家在河北农村,农忙时也要他帮忙秋收,并不富裕,但供他读书没有太大问题。尽管如此,他还是非常理解农村孩子求学的不容易。

看到贫困学生需要扶持的消息,他快速作出判断:我是大学生,有赚钱的能力和途径;如果那边的孩子找不到资助人,上学路真的会就此断了。

苏志强“揭榜”做了资助人。通过研支团对接,他一对一地匹配到了曹国相。

这个决定像南美洲展翅的蝴蝶,暖风一点点扇去了1800公里外的西海固。

一个在上海一个在宁夏,两位“书生”通过信笺往来

1999年,复旦大学最早响应团中央、教育部号召,遴选成立首批中国青年志愿者扶贫接力计划研究生支教团,奔赴西吉基层一线开展服务。来到新营中学的是复旦大学的潘惜唇和丁毅,同她们一道响应号召的还有来自东北师范大学的康振辉。

在当年的西海固,他们很快认识到真正的贫穷,面前的孩子更是被笼罩在疾苦的阴影下,随时可能放弃学习。

1999年底,潘惜唇和丁毅将当地的情况反馈回了复旦大学团委,学校张贴出了寻找爱心助学者的告示,苏志强在后续对接中得到曹国相的信息,他写了封信,告诉对方自己将成为资助人。

其实,在外人看来,有困难的那个或许该是苏志强自己。入学的第一年,他发现自己的名字出现在可以领取补助金的名单里。苏志强有点脸红,第二年就主动让名字消失在了资助列表里。他也坚持不问家里拿钱,用勤工俭学给自己挣出了一年3000多元的学费。

成为曹国相的资助人这件事,苏志强没向身边人声张,出于一点羞怯,“我怕他们觉得,苏志强你自己都泥菩萨过河了,还逞这种强?”他在大学的日子过得更紧张了一点。

他记忆中,是自己在复旦南区,一次一次把钱汇到陌生的宁夏,带着心头的祝福。曹国相说,从2000年开始的3年时间,苏志强共给自己汇了学费、校服费、教材费等超过1000元。

他们也保持了几年的书信往来,互相交换过照片。一来一回的信件里,苏志强不断给远方的孩子树立信心,教他不要为钱烦恼,注意学习方式,要相信知识改变命运,要努力走出来。

第一次高考,曹国相没能考好,于是选择复读。高三结束的夏天,他给苏志强写信,希望对面的“学霸”能传授自己一些学习方法,不久后就收到远方寄来的物理、化学习题册,厚厚两大本,里面还夹了50块钱现金。这是苏志强去上海书城精心挑选的辅导书,后来成了曹国相的宝贝,“县城买不到”。

但这也是他们最后一次互通信件了。后来,随着苏志强直升硕士研究生更换宿舍、曹国相去到县城复读,二人的联系方式都变了;曹国相也尝试在复旦的BBS上找过苏志强,他们后来用公用电话短短地说上了话。

电话里,曹国相告诉对方,自己考上了吉林大学,苏志强表示了祝贺。两个“大男人”很难有多么浓烈的表达,2004年前后的这通电话一挂断,再响起,就是2024年9月4日了。

曹国相家乡的水井。

苏志强工作近照。

曹国相给见习大学生讲课。

曹国相工作照。

“失联”20年后再通话,山里娃已成副厂长

2024年8月底,曹国相无意中刷到了“复旦研究生支教团”的微信公众号,他仍和当时关系最亲的支教老师康振辉有联系,却无论如何找不到苏志强了。

念念不忘,必有回响。通过公众号,他“扒拉”出复旦第25届研支团队长梅一晨的邮箱,郑重地写下20多年前的故事,附上苏志强的照片,点击发送,希望复旦大学能帮忙找到对方,让他再说一声谢谢。

校团委等方面快速给予了响应。9月3日,曹国相如愿得到苏志强的联系方式;9月4日,他们时隔20年再次通话,打了有半个小时。

“只是学生时代的一个小善意,我都快忘了这件事了。当时确实没有指望他能读出来,只是不愿意看到他辍学。毕竟从那样的地方考出来,概率有多小?从好学校出来成为社会栋梁,概率又有多大?”苏志强说。

没想到,大学毕业后,曹国相到东北一家汽车动力总成制造企业,成了公司有史以来第一位在实习期就通过申请赴日本研修测试技术的员工;回国后,他花了多年时间,攻克了变速器制造与测试工艺技术的一系列核心难题,获奖无数,还创设了高技能人才(劳模)创新工作室。如今,曹国相是哈尔滨一家汽车发动机制造公司变速器厂的副厂长,获得2021年全国五一劳动奖章,还担任哈尔滨市平房区人大代表,常年奔走在社区,为老百姓做调研写建议,用自己的方式行着善举。

“如果没有当年的资助,我走不到今天。”曹国相说,“那时老家人都觉得,读不下去就去打工。但我一直觉得有好心人看着我、撑着我,我不能去打工,我一定要争气,用知识改变命运。”

研究生支教团,在西海固“刮起了一阵飓风”

故事到这里,或许应该结束了。但记者在采访中发现,首届研支团的身影,出现得太频繁了——如果不是他们有意牵线,曹国相也难以得到苏志强的帮助。

用曹国相的话来说,“那一年的研支团在我们那儿,刮起了一阵飓风。”他确信在当年沙尘漫天的西海固土地上,被教育改变了人生的,绝不只有他一人——仅在新营中学,潘惜唇带的班级里,就有一个女孩应届考上了东北师范大学,“一次考上,简直奇迹。”

即使过去20多年,曹国相也一直记得3位支教老师。潘惜唇来自上海,丁毅或许是江西人。两位女教师刚来时穿得干净利索,让人尤其艳羡的是能说一口标准的普通话,甚至英语都能说得流利好听。

来贫瘠之地一年,俩秀气的女老师黑了、沧桑了不少。毕竟吃的是一天3顿洋芋面,厕所是走出屋外好远的旱厕,校舍的屋顶动辄呼啦作响,看着摇摇欲坠,还要忍受沙尘暴。曹国相说,他后来见过了海,在海浪拍来时,他联想到了故乡的沙尘暴,“潘老师和丁老师刚开始看到沙尘暴,抱在一起哭了,那是黑压压的末日一样的景象。”

支教老师康振辉与曹国相接触最多,他是东北农村出身,懂得用亲身经历鼓励学生。康振辉很爱这些孩子,后来西吉县的学生考到了他所在的长春市,他常拉着大家聚一聚,问问近况。

曹国相还记得很多细节。比如潘惜唇老师带来的知识经济讲座,告诉他们知识为什么会创造财富;丁毅给他们讲未成年人保护法,告诉他们面对不公、恶行,要学会用法律武器保护自己。在当时落后、“混乱”的新营中学,这些观念实在太先进、太有启蒙意义了。

老师们离开的那天,曹国相一辈子不会忘记。哭,所有人都哭。曹国相问老师,怎么能让康老师他们留点纪念,老师好心地给学生们掏了16块钱,结果曹国相一行人居然去买了一箱健力宝饮料。

当时的孩子们想,健力宝,多好的东西啊;现在再想,曹国相笑得不行,“老师待了一年,本身就是大包小包的,结果我们还拿箱饮料硬要人带走,也不知道在想什么。”

故乡已发生巨变,受助人期待与资助人相见

青春不以山海为远。

在全国,响应号召为贫困山区带去教育资源的高校学子还有千千万万,在这些贫瘠之地播下的种子,早已成花成果、飞扬四方。

作为复旦大学研究生支教团的第一届队员,多年以后,回想起那段山梁沟壑间的岁月,潘惜唇写道:“这个时代谈信念的人也许不多了,但就是在恶劣的条件下,人的精神力量更会显示出强大威力。作为志愿者到贫困地区工作,我们是自愿报名的。为的就是能用我们自己的知识为山区的孩子做些实实在在的事情。”

20多年前,潘惜唇和学校语文老师在新营中学组织过一场辩论赛,题目是“成才后要不要留在西海固”,十几个辩手里,曹国相做了反方辩手。

“当然要离开。我当时说,你的心应该留在西海固,但是人要走出去,走出去了你才知道西海固到底是什么样的。”在那场辩论赛上,曹国相一方辩输了,他到现在都没想通这事儿。

如今,他竟真的离开了西海固,也回不去了。去年,曹国相带着孩子回了一次故乡,发现新营中学的高中部因为当地人口流失等原因,关闭已逾5年。他的老家,那个“比山里还要山里”的屯子,人也都从山区迁去了银川市贺兰县。多年来,当地持续进行生态保护修复建设,黄土高原肉眼可见覆盖了更多的绿。

“我是从这里走出去的……有个好心人资助了我……”去年,他还在对着小小的孩子说这些故事。如今,故事出现了续篇,他竟然找到了苏志强。曹国相想着,待时机成熟,他们一定要相见。(图片均为受访者供图)(澎湃新闻资深记者 邹佳雯)