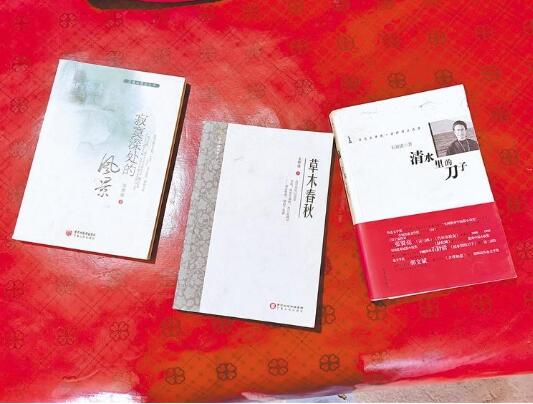

这几本书常摆在炕头。

在杏园,徐耀学为妻子念诗。

当彭阳县农民徐耀学回顾自己的前半生时,发觉自己始终在土地与诗歌之间拉扯。

煤油灯下 诗词DNA在跳动

7月3日下午,在自家门口的杏树下,徐耀学坐在废弃的磨盘上读着单永珍的诗集。微风拂过,远处的玉米地发出沙沙的声响,与书页翻动的声音共鸣。

徐耀学已经忘记自己是什么时候爱上写诗的。

小时候,他的家庭条件不好,没有富余的钱购买书籍,能读到的文字少得可怜。除了课本,所有写着文字的东西他都觉得异常珍贵,“连种子和化肥袋上的说明书都要反复读上好几遍”。

初中时,语文老师办公桌上的一本《水浒传》吸引了他。“那本书就放在桌角,封面稍微有点磨损。”时隔多年,徐耀学依然能回忆起那个瞬间。

看到徐耀学眼里的光,老师把书递到了他手里。连着几个夜晚,徐耀学趁家人熟睡之际,偷偷点着煤油灯沉浸在梁山好汉的世界里,他最喜欢武松,喜欢那一身英雄气,“从那时候开始痴迷于武侠小说,总希望自己长大后也能仗剑走天涯。”语文老师发现这个学生好读书,便时常借书给他,他心中的“江湖”渐渐从武侠的“江湖”转场到诗歌的“江湖”。

然而,父亲去世得早,母亲身体不好,哥哥在外打工,两个妹妹还小,全家几十亩地的苦力活都压在他一人身上。他白天除了上学,还要帮家里做农活,只有到了夜深人静时,在炕头被窝属于他的一方小天地里,品读文字,写日记、写随笔……

初中三年,他疯狂地问同学借书。“贪恋”着路遥、王小波等作家的每一个字,海子的《面朝大海,春暖花开》早已烂熟于心,收音机里的评书让他欲罢不能。1998年,徐耀学考入原固原市农业学校。

一个饼子一毛钱,校门口的租书摊上一本小说租一天也是一毛钱。饼子和书,选择什么?徐耀学选择饿着肚子读书,他觉得读到书是幸福的。之后,他加入学校文学社团,一边读书一边创作。

2000年,作家郭文斌来到固原农校讲座。那天报告厅挤满了人,徐耀学站在报告厅最后,听得入了神。“郭老师说,写作就是把心里的故事讲给别人听,我突然觉得,我也有好多故事想说。”

回到宿舍,他翻出自己平时写的小诗,挑了几首最满意的,工工整整地抄在稿纸上。第二天,他换上新衬衫,借了同学的自行车,一路打听,骑到了《六盘山》杂志社。

“写得不错,先留下吧,坚持写下去。”编辑的话让他忐忑又期待。半个月后,当他看到自己的小诗《秋收》在最新一期杂志上发表时,不太会表达情绪的徐耀学在学校收发室门口站了很久。

那一刻,徐耀学知道,自己这辈子都离不开文字了,确信自己的骨子里流淌着诗人的DNA。

徐耀学在地里干活。

生活突变 笔比锄头更重

2002年从固原市农业学校毕业后,徐耀学回乡并和同班同学王秀红结婚。儿子、女儿相继出生,一家人和和美美。

种地、栽杏、养殖、打工……平淡的生活没有浇灭徐耀学的创作热情,他依然保持着读书、写诗的习惯,家里随处可见的草稿纸,有些是随手记下的诗句,有些是读书时抄下的段落。很多次在地里干活,脑子里突然蹦出两句诗,他会即刻用木棍把诗“画”在脚下的黄土地上,等干完活再用手机拍下,回家或誊抄在纸上或编辑成文字发微信朋友圈。

“灵感稍纵即逝,我常常半夜爬起来写,随时随地写。”徐耀学不是在干活就是在干活的路上,而他的诗也写在生活的各个角落。

“村里老有人说,农民写诗能干啥?不能吃不能喝,不如打点粮食实惠。”王秀红会回击,“那是你们不懂他。”

王秀红最喜欢丈夫写诗的样子,家里珍藏着一本日记本,有一半都是徐耀学写给她的情诗。

7月3日,他牵着妻子的手,慢慢向自家后院的书房走去,突然间回眸,对紧跟他的妻子说:“我给你再读一遍当初向你表白时的情诗吧。”可翻遍整个书架也没有找到。

两人相视一笑,都明白为啥找不到。

2017年6月,王秀红在菜地里干活时突然晕倒,送医后被确诊为突发脑出血。

徐耀学的生活被撕成碎片:白天在医院照顾妻子,晚上回家照料孩子、照料庄稼、查看圈舍。

3个月后,妻子出院回家。没钱做康复,徐耀学用手机拍下医生的按摩手法,回家后天天坚持给妻子做。躺在炕上的妻子不能言语不能行走,甚至有过放弃生命的念头。

在人生灰暗的时刻,写作对于徐耀学来讲,很揪心,很奢侈。生活的重压下,家里那些随手写下的诗不见了——有的夹在药费单里被扔掉了,有的写在孩子的作业本上被交到了学校,还有一些,连他自己都忘了塞在哪里。

有时压力太大,徐耀学就裹着被子缩在角落,借着手机的微光写几行字。微弱的亮光里,徐耀学仿佛又看见了初中时窝在被窝里看书的那个自己。“那时候,文学带我熬过了苦难。”他想,“这一次,应该也可以。”

书柜里存放着许多书。

庄稼和诗 一起熟了

确实,这一次,又是文学,让徐耀学再次熬了过来。

“写诗、读诗是一种释放自我的方式,在我坚持不住的时候,通过写作来平复心情,给自己一个走出艰难困苦的支持。”每一次的提笔,徐耀学就像在跟另一个自己对话,“另一个自己会告诉我坚持下去,一切都会好的。诗已经融入我的血液中,可以洗涤心灵,让我没有杂念,归于平静,归于生活。”

在徐耀学的精心照料下,妻子王秀红的恢复超出了医生的预期。从不能下炕到蹒跚走路,王秀红如新生儿一样一点点“成长”。3年后,她能独自慢行,用左手为丈夫做饭、洗衣,干点家务。

杏园就在家后面的山上,有一段上坡路,王秀红得搀着丈夫的胳膊上去,“你就是我的拐杖。”丈夫回应:“你也是我的依靠。”

夫妻俩相濡以沫,感情甚笃。更让夫妻俩欣慰的是,2023年,儿子徐磊以优异的成绩考入北京师范大学。

一切都好转起来了。徐耀学农忙后,反复阅读珍藏多年的单永珍诗集,郭文斌的《大年》又回到了他的床头。有灵感时,他就掏出手机在备忘录上记几句,满意的就做成美篇发在朋友圈,还会给诗配上插画和音乐。

“目前满意的作品攒了20多首,都是这几年写的。”徐耀学说,前些年写下的诗大多散失了。但他并不觉得可惜,“好诗和庄稼一样,经历过风雨才算数。”

“秋收过后,

季节的激情开始消退。

镰刀挂在墙上,

碌轴被推到场边,

一个季节就这样草草结束了。”

7月3日,徐耀学与妻子牵手漫步在自家红梅杏园内,徐徐地念起自己的诗。

“我喜欢读西海固作家的作品,西海固文学就是行走的画卷,活着的文字,给我力量和自信。”他说,“因为他们和他们所写的,就是生活在这片土地上活生生的人,是从现实中流泻出的真实画面。”

如今,他终于可以一心一意地在朋友圈发表诗作了。徐耀学说:“我和我的诗,都像地里的种子,在最艰难的年景里也未曾真正枯萎。”(宁夏日报报业集团全媒体记者 陈永峰 常宽 见习记者 马国军 杨 恺 文/图)