前不久,中色(宁夏)东方集团有限公司首席技师郭从喜、国能宁夏石嘴山发电有限责任公司高级技师张玉川被认定为“大国工匠”,这是宁夏首次获得此项殊荣,实现了“零的突破”。“大国工匠”是如何炼成的?让我们一起听听两位工匠创新创造的奋斗故事。

张玉川:“钢铁缝纫师”的匠心坚守

张玉川精通各种高难度焊接工艺。

焊工,被业界称为“钢铁缝纫师”。

轰鸣的机械、忙碌的身影、闪烁的焊花……是国能宁夏石嘴山发电有限责任公司热机设备管理部焊接班技术员、高级技师张玉川的工作日常。

“焊一道缝,守一份心。”38年来,张玉川不仅精通各种高难度焊接工艺,更以创新思维破解了许多行业难题。在焊花闪烁的方寸之间,张玉川诠释了新时代产业工人的担当。

高温下的“缝合者”

“关键时刻顶得住,危急关头豁得出。”这是工友对张玉川的评价。

在一个平静的深夜,电厂各车间正有条不紊地平稳运转,突然,某个电厂锅炉省煤器下联箱突发严重缺陷,必须立即进行焊接抢修。

但现场环境极其恶劣,热浪滚滚而来,人即便站着不动也会瞬间大汗淋漓。

更棘手的是,缺陷位置在联箱内部,管排间距异常狭窄。

“我来吧。”张玉川声音不大却异常坚定。

“给我找瓶洗洁精来!”在众人面面相觑中,张玉川只穿着一条短裤,将全身涂满润滑的洗洁精,靠着一股狠劲,从几乎不可能通过的狭窄管排缝隙中挤了进去。

闷热、缺氧、空间极度受限……这些极端严酷的环境,并没有让他退缩。进入内部后,穿戴好厚重的防护装备,张玉川当即俯身仔细寻找缺陷点,动作娴熟地开始焊接。

从深夜到黎明,焊枪的嘶鸣声持续不断,张玉川连续工作8个小时,最终完成了这项任务。

当张玉川从管排中艰难地爬出来时,由于长时间被高温炙烤,洗洁精和灰尘的混合物堵塞了毛孔,小腿肌肉因长时间跪压彻底麻木,全身红肿,刺痒难忍,人已接近虚脱。

但也正是这次险中抢修,为公司争取了宝贵的时间,避免了更大的损失。

在张玉川的工匠生涯中,一次次经历着这样的极致考验。

“张玉川刚做完手术,但这种抢修他最内行,得请教他。”一次,公司1号炉过热器爆管,需紧急停炉抢修,班长抱着试试看的心态打电话给张玉川。

“我去。”张玉川了解情况后毅然赶赴现场。

从家里带了一条新毛巾,紧紧垫在腹部的刀口上,再用工作服外的皮带死死勒紧,就这样,带着术后还未痊愈的伤口,张玉川携带工具钻入了炉膛。在间距不足30厘米的密集管排间,横卧、仰卧、侧翻……张玉川不断变换姿势。

最终,凭借高超的焊接技术,张玉川高质量地完成了全部32道焊口,其伤口却因二次撕裂伴化脓性感染,再次进行了清创缝合。

焊花照亮技术创新

1987年,年轻的张玉川初入电厂。

车间内,弧光闪烁,焊花飞溅,老师傅手持面罩,身形沉稳,动作行云流水,这一场景深深烙印在张玉川的心里。

“要练就这样过硬的焊接技术,绝非一日之功。”张玉川坦言。

平焊、横焊、立焊、仰焊,初入职场的张玉川一个项目一个项目地反复练习,追求着焊缝的平整与均匀;电弧焊、氩弧焊、二氧化碳气体保护焊,他用心钻研,琢磨着不同材质的特性与焊接参数的匹配。

“那时候,电焊弧光灼伤眼睛是家常便饭,夜里常常双眼刺痛、泪流不止,不得不用凉毛巾敷着才能勉强入睡;飞溅的焊渣烫穿工服,在皮肤上留下一个个印子。”张玉川说。

在38年日复一日的专注锻炼中,张玉川不仅焊接技术日益高超,还先后完成了100多项生产中的疑难杂症及专业技术难题,通过技术革新与发明创造,为企业和社会创造经济效益超亿元。

“面对锅炉过热器联箱隔板焊接难题,没有成熟、现成的技术方案,怎么办?自己动手做个工具解决!”张玉川在狭缝中寻求突破,自制焊钳填补技术空白,仅此一项就为企业节约检修费用216万元。

张玉川还首创破坏性恢复法,对锅炉低温过热器进行大胆的技术改造,直接挽回经济损失840万元。他发明制作的专用工具悬吊挂钩,巧妙解决了特定工况下的施工难题,并在全国电力检修行业得到广泛推广使用,创造了远超想象的社会价值。

据统计,张玉川主导和参与的技术革新、攻关项目成功率达100%,累计为企业节约检修费用超300万元。

此外,他精湛的高温高压带压堵漏技术,多次在危急关头避免停机停炉事故。按每次事故造成的损失计算,直接挽回的经济损失已超1000万元。

无数个日夜的苦心钻研和智慧火花,换回了一个又一个填补行业空白的技术创新。

如今,张玉川将大量的心血投入到焊接技艺传授中。他积极参加宁夏及各企业组织的技能提升培训工作,担任培训讲师及实操教学,将自己几十年总结的经验、技巧毫无保留地传授给更多人。

徒弟们纷纷表示,张玉川不仅教技术,更教态度、教精神,用自己的一言一行诠释着工匠精神。

多年来,经他培训和指导的焊工超过500人次,已成为企业的技术骨干,多人在各类技能竞赛中斩获佳绩。

焊花又起,在飞溅的火星中,我们看见一位大国工匠对“极致”的坚守与追求。(记者 何耐江)

郭从喜:钽铌世界里的极致突破

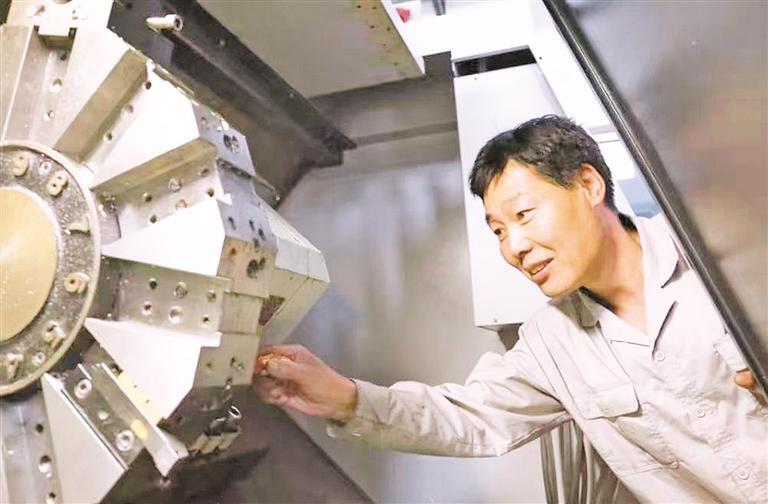

郭从喜在车间生产一线。(本版图片均由自治区总工会提供)

载誉归来的郭从喜,没顾上休息又一头扎进了车间生产一线。

多年来,哪里有急难险重的任务,哪里就能看到郭从喜的身影。

作为中国有色集团下属企业中色(宁夏)东方集团有限公司高级技师,郭从喜一心扑在岗位上,钽铌绕指精益求精,弧火如花潜心铸剑。

“磨刀匠”破解钽铌材料加工密码

走进郭从喜的创新实验室,只见他一手持刀、一手记录,反复试验车刀切削角度,专注至极。

曾经,郭从喜就是凭借“眼看切削纹路、耳听机床声响、手摸工件温度”的“三感判断法”,实时调整操作,最终突破大尺寸钽靶材加工瓶颈。

“这些工件都是由特殊合金材料制成的,表面的涂层在加工过程中不能被划伤,各类公差范围相当于人头发丝直径的三分之一。”郭从喜说。

郭从喜的操作,堪称“针尖上的舞蹈”。

刀具就是他的“兵器”。为了打造一件趁手的国产“兵器”,郭从喜开始了苦苦寻觅之旅。

当时,大尺寸钽靶材加工技术被国外垄断,摆在郭从喜面前的是一片空白。他并不气馁,不分昼夜地研究不同切削角度下的金属形态、绘制刀具的几何图谱。最终,通过改进车刀切削角度,以及设计专用工装夹具,解决了大尺寸钽靶材加工难题。从数天加工1件产品到一天加工5件产品,效率大大提高,保障了项目顺利通过国家验收。

“做精加工,最重要的是不能马虎,可以慢点,不能急躁。”郭从喜坦言。外国人可以做到,我们中国人也可以,甚至比他们做得更好。

在参与国际合作项目“磁控溅射钽环件的研制”时,郭从喜埋头苦干,解决了钽铌材料的薄壁长管加工难题、大直径薄壁环件加工难题、环件内外表面滚花及端头滚花的工装夹具等刀具难题,项目获得2010年中国有色金属工业协会科技进步奖二等奖。

极致工艺的突破,往往发生在微观尺度与宏观视野的交汇处。

郭从喜始终以“敢啃硬骨头”的精神、填补国内空白的钽铌专用刀具、打破美日垄断的磁控溅射钽环工艺,破解了一道道行业难题,让中国钽铌材料加工技术跻身世界前列。

初心如磐铸就工匠精神

1989年,19岁的郭从喜从宁夏机械技术学校车工工艺学专业毕业,怀揣着对机械加工的热情,进入中色东方集团五车间。

每天都要仔细擦拭每台车床的导轨和主轴;不间断清理堆积如山的铁屑,双手常被锋利的金属边角划出细小的血口;清洗工装夹具,直到锃亮的金属映出人影才肯离开。这段看似枯燥的经历,却成为他技术生涯的启蒙课。

“哪有人生来就会的?”郭从喜常把这句话挂在嘴边。

机遇总是垂青于有心之人。

不久后,客户急需加工一个设备零部件,可操作的师傅不在,车间领导急得团团转。郭从喜主动请缨:“让我试试吧!”

他独立完成的零部件加工质量获得客户好评,也由此得到车间老师傅们的认可,开始独立操作车床。

独立操作车床后,郭从喜展现出惊人天赋。1998年,当年的学徒工郭从喜早已成为车间的技术骨干。他刻苦钻研,技艺精湛,改进刀具、制作工装夹具,先后攻克多项钽、铌及其合金材料在机械加工中遇到的“卡脖子”难题。

一路走来,郭从喜时时刻刻都在抓紧学习,并感染着身边人。

“当年师傅们领我进门,如今我要把技艺传下去,让新一代技术工人更会学习。”现在,郭从喜将更多精力投入到技艺传承工作中。

“严格”是徒弟们对郭从喜一致的评价。

“观察要像放大镜,练习要像绣花针。”“0.01毫米的差距,可能就是合格品与废品的分界线。”这些都是郭从喜常对徒弟们说的。

通过创建技能大师工作室、开展技术培训等方式,郭从喜毫无保留地把严谨的态度和技术传授给年轻技术工人。截至目前,他已培养出技师4名、高级工8名,这些人均已成长为分厂的技术骨干。

其中,徒弟李兴钰在他的指导下快速成长,在多项技能竞赛中取得优异成绩:2018年,代表宁夏参加第六届全国职工职业技能大赛总决赛;2019年,获首届银川市都市圈高技能人才技术比武第一名;2022年,在第一届自治区技能大赛中获得第三名,被破格授予技师职业资格证书。

“带徒弟不是复制手艺,而是点燃火种。我一定会尽我所能引导他们、帮助他们,让大国工匠精神在他们的身上传承下去。”郭从喜说。(记者 何耐江)

短评:让“大国工匠”在宁夏竞相涌现

前不久,我区郭从喜、张玉川两位高技能人才被认定为2025年“大国工匠”,这是宁夏首次获得此项殊荣,实现了“零的突破”。

双份荣耀,“零的突破”,实在令人欣喜。近年来,我区涌现出一大批具备“工匠精神”的优秀高技能人才,为实施科技创新引领新质生产力发展、推动产业工人队伍建设改革发挥示范引领和骨干带头作用。

从《考工记》“审曲面势,以饬五材”的古代匠人,到今日攻克“卡脖子”技术,打破国外垄断的郭从喜,奋力填补焊接行业空白的张玉川,其本质都是以专注铸专长,以创新破困局,以极致塑价值的实践者。从两位“大国工匠”事迹中,我们更能深刻领会工匠精神“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”的内涵要义。在“中国制造”迈向“中国创造”的征程中,工匠精神是永不褪色的核心竞争力。

全国最大的25万吨煤基乙烯聚合物项目投产、研制出国内最大智能化反井钻机、全球最快高铁用上了“宁夏造联系枕梁”,长征火箭用上了“宁夏煤制油”……当“宁夏制造”不断刷新行业纪录时,我们更应看见那些在操作台前凝神聚气的工匠们——他们才是大国重器最核心的“部件”。

今天,把“C位”留给“大国工匠”,将舞台中心留给各类高技能人才,让“大国工匠”成为更多人“追星”的对象。新时代新征程,我们应鼓励引导更多劳动者将工匠精神内化于心、外化于行,更应引导广大青年人才在新时代的伟大实践中,干一行、爱一行、钻一行,勤学苦练、深入钻研,勇于创新、敢为人先,在平凡岗位上干出不平凡的业绩。

各地各部门特别是各级工会组织要从技能培训、待遇权益等角度入手,广泛创建“劳模和工匠人才创新工作室”,积极推动“工匠学院”建设,通过“老带新”,打通各类技能人才成长通道,形成结构更加合理的工匠队伍。同时,深耕细作技能人才“引育用留”全链条服务保障,不断健全技能人才薪酬分配制度,让“技高者多得、多劳者多得”,使高技能人才创造力充分释放。

如此,久久为功,善作善成,我们相信会有更多“大国工匠”在宁夏竞相涌现,为我区高质量发展注入澎湃动力。(何耐江)