岁月在郭宏光脸上刻下沧桑,却从未磨去他眼中的坚定。

郭宏光在向记者讲述过往。

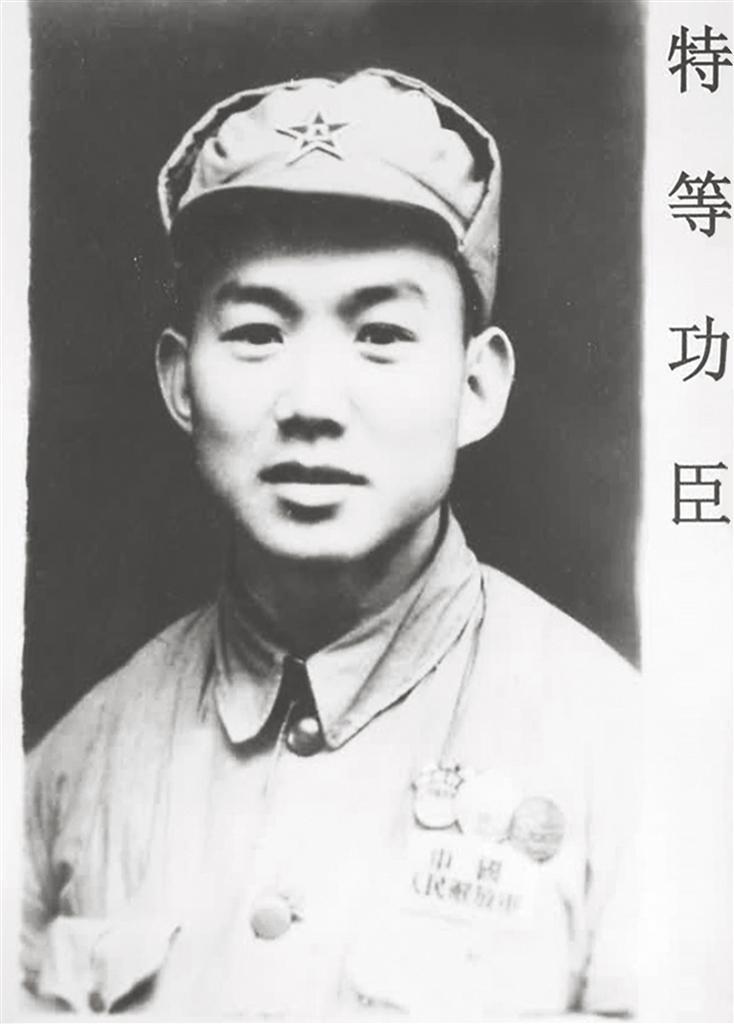

这张被郭宏光藏在角落的黑白照片,定格了他作为“特等功臣”的青春模样。

得知有记者来访,98岁的郭宏光早早便候在了银川市西夏区自家小院的门口。讲起当年的战斗故事时在笑,分享亲手栽种的南瓜时也在笑,年近百岁的老人满面春风,举手投足间灿若朝阳。那平静而爽朗的笑容背后,是惊涛骇浪般的战斗人生。

共产党从火坑里救了我

郭宏光人生记忆里的第一个画面,是母亲孱弱的肩膀。两三岁时,母亲背着他沿街乞讨,地主放出恶犬冲他们狂吠,母亲一只手攥着棍子赶狗,一只手紧紧护着他……

郭宏光出生在原山西省高平县任家庄,一个穷得揭不开锅的庄户人家。炕上没有被褥,一家人睡在谷草上,头底下枕的是砖头。母亲枕的那块砖,因为年深日久,磨得发亮。那块发亮的“枕头”成了他此生对母亲漫长思念中最常想起的物件。

日本侵略者打来后,日子更难。“父亲饿死,母亲去世,哥哥被五块钱卖给地主家,结果钱没拿到,人也没了下落。”郭宏光回忆,他的小妹妹出天花夭折了,自己则被送到姥姥家寄养,跟着舅妈要饭。“后来我打听到,我的哥哥参加八路军太行部队时牺牲了,一家人只剩下我一个。”

七八岁时,郭宏光就下煤矿给地主干活。1941年,日军扫荡,矿主跑了,八路军接管了煤矿,有过挖煤经验的郭宏光留在煤矿带领生产班干活,也是从这时起,他加入了八路军山西青年抗敌决死队,参加了工会。当时,一位名叫宋云东的八路军指导员很欣赏郭宏光,介绍他入党。可第二年,宋指导员在战斗中牺牲了,没人能证明郭宏光的党员身份。

“我当时想,只要不影响我参加革命,入党时间晚两三年没有关系。”直到1945年3月,郭宏光正式成为八路军129师的一名战士,才重新登记入党。

“共产党从火坑里救了我,我永远忘不了共产党!”郭宏光说,他用一生报答着党的恩情,“吃苦在前,享受在后;冲锋在前,撤退在后;重伤不哭,轻伤不下火线。”这句话,成了他一生的信条。

深藏功与名的特等功臣

郭宏光个子不高,扔手榴弹扔不远。别人能扔五六十米,他最多能扔三四十米。可每次反冲锋,他都抢着上,“我是党员,打仗要冲在前面,撤退要走在后面。”

他曾随部队奔袭三天三夜,直追到沁河以东,截俘史泽波;也曾投身于临汾战役,与战友们一道将胡宗南麾下所谓“天下第一旅”打得灰飞烟灭。上百场大小战役,铸就了他传奇的一生。

1946年夏天,晋冀鲁豫野战军攻打洪洞城。城墙又高又厚,战士们架梯攀爬,一个接一个被打了下来。为了争着登城,郭宏光和洪赵支队一位名叫范绍文(音)的民兵争起来。范绍文说:“我要登城,我娘就住在洪洞县城里,我打进去就能见到我娘了。”郭宏光把他拦下:“让我去!如果你牺牲了,你就见不到你娘了,但我无牵无挂。”说着,他冒着炮火攀上梯子。拼死阻击敌人火力时,只觉得脖子湿透,低头一看,鲜血已经染红前胸和衣襟。原来登城时,炮弹碎片打进了他的脖子左侧。

洪洞县城最终被拿下,郭宏光活了下来。后来,范绍文带着他回家见父母,两人结下深厚的革命友谊。

1946年底吕梁作战,郭宏光随部队追击阎锡山的部队到了汾西。正值深冬,天寒地冻,雪厚得没过脚踝,鞋袜冻在一起,脱都脱不下来。一次战斗,郭宏光带领的班只剩12个人。“敌人炮弹打来,牺牲两个,负伤一个,我们剩下的人打到弹尽粮绝。”郭宏光回忆起惨烈的场景,仍感到心痛不已。敌人见他们不动,一支20多人的小队冲了上来。郭宏光带着战友躲在壕沟里,把最后一点炸药捆在一起,拉长引线,等敌人靠近后引爆。战斗结束,撤退时全班只剩6个人。

夜里查岗,郭宏光发现小战士邱水明在睡梦中蹬开被子,喃喃喊道:“班长,国民党打来了!”原来,他在做噩梦。郭宏光轻轻为他掖好被角,蓦然惊觉,“他还是个13岁的孩子啊。”可惜,不久后淮海战役的炮火吞没了这个小小的身影。

经历战火淬炼,郭宏光曾得到很多荣誉,但他却将那些奖章深藏箱底。家中唯一能“泄露”荣光的,是桌上那张写着“特等功臣”的老照片,静默不语,印证着渡江战役中他立下的赫赫战功。

然而,当年的庆功大会他却未曾出席。他领回了那件为功臣特制的白衬衣,却将上面写着“特等功臣”的红布条悄悄撕去,又将残留的红印仔细洗净,才肯将它穿上身。

记者追问缘由,老人的回答朴素而滚烫:“我不敢穿。那功劳是牺牲的战友用命换的,是共产党带领人民打下来的,我一个人,怎么敢当特等功臣。”

年近百岁仍要改变世界

后来,郭宏光又参加了两广战役、云南剿匪等斗争,也曾4次出入朝鲜战场。1964年,他转业来到艰苦的西北地区,在银川橡胶厂任副厂长。

当时,橡胶厂的工人大多来自外地,家属是异地农村户口,粮本上没有他们的口粮。郭宏光发现这个问题急在心里。为了解决工人家属的吃饭问题,郭宏光和同事到北京找相关单位争取。1967年1月,在现在西夏区原军马场附近开办起农场,带领52户工人家属扛起锄头垦荒种地。

“我们开出了3000亩地,一年能收13万斤粮食。”回想那段岁月,郭宏光语气里仍带着自豪,“农场留下5万斤作口粮和饲料,剩下的8万斤全都上交给了国家!”

1988年,郭宏光觉得自己“文化水平不高,但力气还有”,于是决心继续开荒。他带着老伴、岳母和3个子女,白天上班,晚上开荒。如今老人安度晚年的这座小院,正是当年全家人一锄一镐,亲手开垦出来的家园。

“马克思在《关于费尔巴哈的提纲》里面说,‘哲学家们只是用不同的方式解释世界,问题在于改变世界’。我参加革命是改变世界,我在农场开荒种地,也是改变世界。”郭宏光说。如今,他不愿成为儿女的负累,一个人坚守在农场,拿着曾经挖战壕用过的洋镐,继续与土地打交道。

“我老了,不能再为国家多做点事,心里惭愧。”临别时,老人握着记者的手说,“时代的重任,责无旁贷地落在你们身上了。”(记者 王鼎 马丽 李宏亮 实习生 樊家宜 文/图)