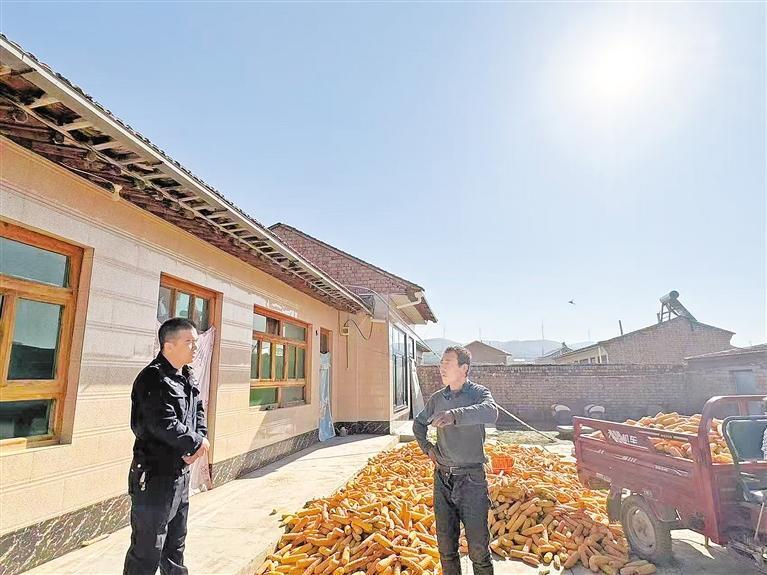

杨国林走访群众。 (图片由预旺派出所提供)

马超仍在吴忠市人民医院接受治疗。

群众用锦旗表达感谢。

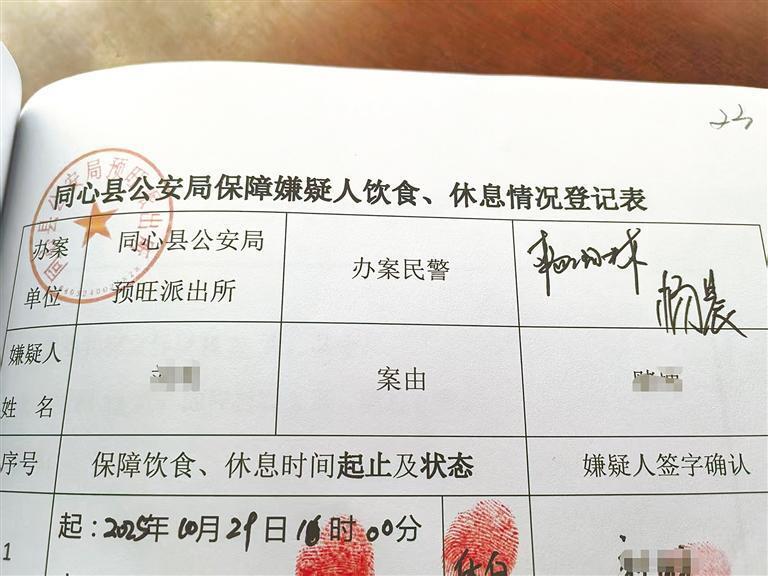

杨国林生前办理的最后一个案件的登记表。

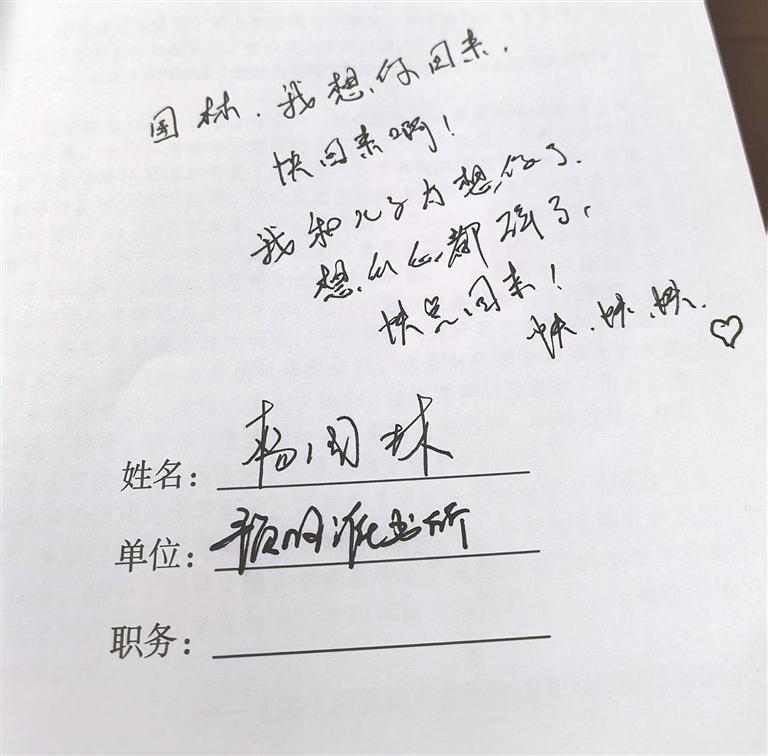

妻子在杨国林笔记本扉页上的留言。

县城买的新房刚拿上钥匙,妻子考上工作正待入职,儿子再过10天满百天,7天前刚向党组织递交了入党申请书——当人生的一个个大事喜事来临时,2025年10月31日,34岁的同心县公安局预旺派出所民警杨国林,却在一次抢救群众生命的紧急任务中倒下。

“那几分钟,像一辈子那么长”

初冬的风扫着残叶,旷野里的旱塬一片沉寂。

11月14日中午,阳光有些刺眼。同心县预旺镇宏文洗车行门口,马彦全握着水枪,一遍遍冲洗着门前的水泥地。就在14天前,也是在这儿,他拨通了人生中第一个110报警电话。

10月31日19时许,过路罐车司机冯某将罐车停在洗车行前,要清洗罐体。几天前,他从河南省巩义市拉着碳源,送到甘肃省甘谷县和清水县的污水处理厂。卸货返回盐池县时,途经预旺镇。马彦全开了5年洗车行,懂规矩,这种活没相关操作证不能碰,即使这辆车没贴危化品标志。他再三劝阻,冯某却执意爬上罐车,塞给他20块钱,承诺废水自己会拉走。

于是,马彦全和妻子各自忙活,直到妻子突然喊他:“机器响着,怎么没水声?”他心头一紧,爬上罐车探头望去——一股刺鼻气味猛地呛进鼻腔。只见罐内,司机一动不动地躺着,水枪扔在一旁。

“我脑子嗡的一声,手都在抖。”马彦全慌忙拨打了110和120。过了一会,有电话打进来了,是出警民警询问情况。正说着,一辆警车到了——从派出所到洗车行直线距离890米。

两名警察跳下车,走在前面的是杨国林,辅警马超紧随其后。马彦全认识杨国林,但叫不出名字。杨国林来到罐尾扶梯处,边爬边喊:“站远点!有口罩吗?给我个湿毛巾!”话音未落,人已钻进罐口。

马彦全慌忙找来湿毛巾递上去,马超在罐口接住交给杨国林。没过一会儿,杨国林从罐中探出头说:“找根绳子!有没有防毒面具?”马彦全看见那张脸憋得发紫,嘴唇没了血色。

马彦全从几步之隔的自家商店找来绳子递了上去。店里有口罩,但没防毒面具。

罐口打着手电筒的马超神色紧张,打电话求援的声音颤抖。马彦全心里有些发毛,他也爬上扶梯,看自己能做点什么。这时,罐里传来一声闷响。“国林,国林!”辅警马超把手机和手电筒塞给刚爬上罐车的马彦全,自己跳入罐中。

“我打着手电筒,看见马超抱着杨警官往罐口顶,可我怎么也够不着。”马彦全声音发颤,“突然马超浑身发软,喊‘救我,救我’……”他赶紧伸手,拼尽全身力气把软绵绵的马超拖了出来。马超昏迷前说了句“救国林!”便瘫在罐顶,昏了过去。

“那几分钟,像一辈子那么长。”

直到增援的民警把司机和杨国林从罐里救出来,马彦全还觉得像在做梦。“这辈子就打过这一次报警电话,太害怕了。”他望着那块水泥地,沉默了好久,“两个警察,不要命往里冲……我太难过了。”

用生命赴使命

吴忠市人民医院的病床上,马超静静地躺着,氧气管发出轻微的嘶嘶声。他想坐起来,身体却像灌了铅一样沉重。妻子在一旁轻声说:“他想坐起来,得把床摇起来;想下床,要两个人扶着。”

他10月31日被送进医院,在ICU抢救了4天,转到普通病房继续治疗。诊断书上那一连串医学名词——急性刺激性气体中毒、急性中毒性脑病、急性呼吸衰竭、多器官功能不全——记录着他在那个夜晚与死亡擦肩而过的痕迹。

“我和国林哥是一个组的。”马超不停地咳嗽,回忆起那晚,他的眼神变得复杂,“每次出警,都是他冲在前面。这次,也不例外。”

当天19时16分接到报警,19时22分他们赶到现场。杨国林要了块湿毛巾就钻进了罐体。马超记得自己打着手电,看见杨国林把湿毛巾盖在司机脸上,俯身不停呼叫、拍打。

19时24分,杨国林从罐口探头喘着气说:“赶紧找绳子,有没有防毒面具?”马彦全从几步之隔的自家商店找来布条绞成救援绳索,镇卫生所的医护人员送来了N95防雾霾口罩。

“国林哥,没有防毒面罩,不然你先上来。”两分钟后,马超看见那张熟悉的脸已憋得发紫。

“我上来了,人咋办!”杨国林的话不容商量,说罢又钻回罐中。杨国林清楚,消防救援力量在70公里外,等不及了。

透过罐口,马超看见杨国林艰难地翻动司机身体,用布绳在司机腰肩部打结。他一边打着手电筒,一边用免提向所长汇报。

突然,杨国林的身体开始摇晃。“国林,快出来!”马超急喊。只见杨国林挣扎着想站起来,却身体朝后重重栽倒在罐里。

“国林!”马超想都没想,把手电筒塞给马彦全,深吸一口气跳进两米深的罐中。

刺鼻的气味瞬间包裹了他。他一只手抱住杨国林的腰,另一只手抓着战友的胳膊,拼命向上托举。可杨国林浑身瘫软,罐口又太窄,外面的人使不上力……

几次尝试失败后,马超憋不住气了。就是那一下喘息——“感觉像被浸在汽油里,嗓子像被死死掐住,耳朵里嗡嗡响,浑身力气一下子被抽空了。”

在罐里支撑了70多秒后,他的意识开始模糊,用尽最后力气向罐口喊“救我,救我”,挣扎着向上爬去。当马彦全把他拖出罐体时,他已经失去了知觉。

10分钟后,众人找来钩子钩住司机腰间的绳子,救出司机,又用钩子钩住杨国林身上的装备腰带,救出杨国林。但已经太晚了……

“我捡了条命。”马超咳嗽着说。

“不办案子,算什么警察”

和许多男孩一样,杨国林从小心里始终燃着一个滚烫的警察梦。大学毕业后,他把这份执念化作6年的坚守,连续6次报考警察岗位,终于穿上了梦寐以求的警服。

没有就读公安院校的专业背景,意味着要比别人付出更多。可杨国林偏要挑最难的路走——主动请缨前往距离县城70多公里、管辖面积最大、条件最艰苦的预旺派出所。在这片浸润着红色基因的土地上,“二级英模”海小平曾在这里用生命践行使命,杨国林每次路过所里的英模墙,都会驻足良久。

初到所里,领导考虑到他是“门外汉”,安排了内勤岗位。杨国林把报表、台账打理得井井有条,值班室的灯常常亮到深夜,可看着同事们带着案卷归来时的成就感,他心里总憋着一股劲:“不办案子算什么警察?”

从此,所里的案情分析会多了个“旁听生”——他搬着小板凳坐在角落,笔记本上密密麻麻记满案件要点;宿舍的书桌上堆满了法律书籍,书中折页不少,也有标注。遇到不懂的,追着老民警问,从现场勘查的注意事项到笔录制作的技巧,生怕漏过一个细节。

仅一个多月的“恶补”,执着打动领导,杨国林如愿加入案件中队。第一次跟着出警,他攥着执法记录仪的手都在冒汗,全程目不转睛地学习取证、询问流程;回到所里,又对着案卷反复琢磨,直到把每个环节都吃透。很快,这个“半路出家”的民警就崭露头角,成了所里的办案骨干。

2024年5月15日,辖区海棠湖村村民刘某某放羊时遭马某某殴打。案发地处于山区,无监控、无人证,马某某到案后矢口否认,称两人无冤无仇,案件陷入僵局。“只要做过,就一定会留痕!”杨国林从现场勘查、伤情鉴定切入蹲守荒坡搜寻痕迹,将沾血树叶等物证仔细封存。没有证人,他徒步5公里翻山越岭,挨家挨户走访知情者;没有监控,他10次重返现场还原案发经过。功夫不负有心人,最终从马某某身边人处取得突破——获知其案发后曾透露“打人闯祸”,凭借一系列完整证据链让马某某心服口服。

赵家树村的马东升,说自己沾了杨国林的光。“我的孩子们在家里出生,没有出生证明,上不了户口。”马东升说,杨警官知道后,在一个周末,和户籍民警上门,制作笔录、采集DNA,前前后后跑了好多趟,还把崭新的户口簿送上门。“不沾亲带故,他就像给自己家办事一样。”马东升打心眼里敬佩这个警察。

2024年6至7月,预旺镇接连发生商铺盗窃案,商户们守店防贼。杨国林主动扛起破案重任,埋首于海量监控逐帧排查,虽锁定嫌疑人却因画质模糊难以精准识别。他串并多起案件,紧盯嫌疑人行走姿态、衣着细节等核心特征,即便对方刻意换衣反侦查,仍循着线索蹲守布控,最终在其住所找到涉案衣物,成功抓获犯罪嫌疑人,为商户们挽回损失。

3年多的从警生涯,杨国林办的都是这样的“小事”,却件件关乎群众安危。在红色土地的浸润下,他的思想境界也在不断升华。2025年10月23日,他怀着无比崇敬的心情,郑重地向派出所党支部递交了入党申请书。“作为一名治安民警,我将恪尽职守,认真履职。面对急难险重任务,敢于担当,迎难而上。”字里行间,满是对党的忠诚和对群众的赤诚。

“他是这样写的,更是这样做的。”预旺派出所党支部书记、所长虎筱红着眼圈回忆,10月27日,他找杨国林谈话时,杨国林说,自己申请入党,是想以更光荣的身份为群众服务。

杨国林走后第3天,预旺派出所党支部向上级申请追认杨国林为共产党员。

“日子刚甜,你却不在了”

预旺派出所的办公室里,杨国林办公桌上的笔记本码得整整齐齐,翻开扉页,几行娟秀却带着颤抖的字迹刺得人眼睛发涩:“国林,我想你回来。回来啊!我和儿子太想你了,想得心都碎了,快点回来!快快快。”

杨国林家的客厅里,妻子李玲抱着3个月大的儿子,目光不时看向婴儿车旁的小沙发。“那是他给儿子买的礼物。”李玲的声音很轻,仿佛怕惊醒什么,“快递10月31日刚到,他说买来先放着,等儿子大一点就能坐了。”

在这个刚刚组建的小家里,处处可见杨国林生活过的痕迹。茶几上放着他最爱吃的辣子鸡配料,那是李玲特意为他准备的。“他总说我做的辣子鸡最正宗,说等工作不忙了,要天天在家吃饭。”李玲的嘴角泛起一丝苦涩的微笑。

她翻开手机相册,一张张照片记录着这个家庭的幸福时光。有一张很温馨:杨国林抱着刚满月的儿子,脸上洋溢着初为人父的喜悦。“我们2013年相识,2019年结婚,好不容易才有了自己的小家。今年7月孩子出生时,他高兴得像个孩子。”

然而,这个三口之家的幸福时光太过短暂。由于预旺派出所离家有70多公里,杨国林常常三四周才能回一次家。“每次都是来去匆匆,连顿安稳饭都吃不上。”李玲说,他们最近刚买了新房,10月26日交房那天,杨国林由于值班没能去收房。“他说下周末一定去看房,要亲自设计我们梦想中的家。”

最让李玲痛心的是,儿子还没有学会叫爸爸。“每次视频,他都逗儿子‘叫爸爸,我是爸爸。’”她低下头,轻轻抚摸着孩子稚嫩的脸庞,仿佛在替他完成那个未了的心愿。

在卧室的梳妆台上,一瓶未开封的祛疤膏格外显眼。“我剖腹产后留下伤疤,他比我还上心,特意托人买了最好的药。”李玲轻声说,“他总开玩笑说我产后胖了,要看着我瘦回原来的样子,要陪我一起慢慢变老……”

所有这些约定,都永远停留在了2025年10月31日的夜晚。(记者 铁志平 张晓慧 文/图)