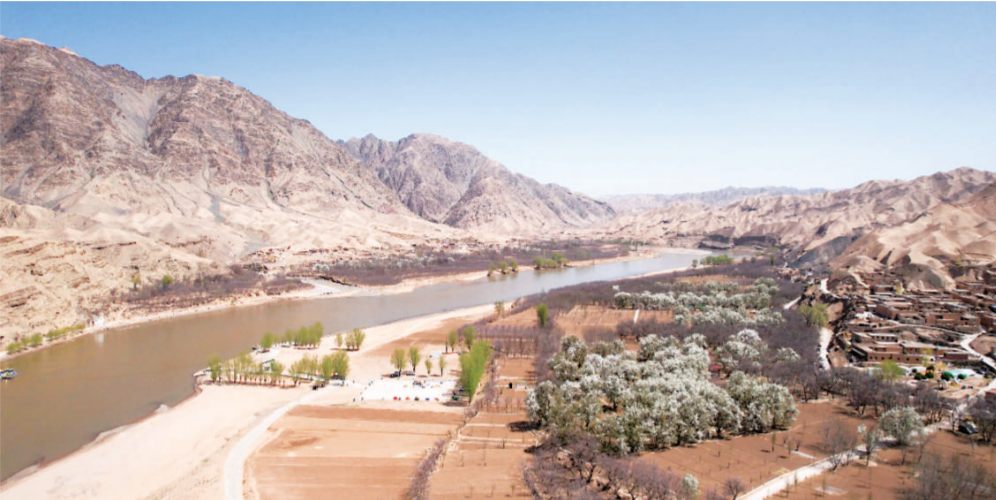

中卫市沙坡头区迎水桥镇南长滩村。(资料图片) 宁夏日报报业集团全媒体见习记者 王强 摄

谷雨春光晓,山川黛色青。

暮春时节,中卫市迎来一位客人——央视主持人海霞走进沙坡头区,觅梨花、寻谷雨,带领众人寻访一个“被时光凝固”的黄河古村落。

跟随海霞的脚步,一个萦绕花香、历史悠久的古老村庄跃然眼前。

坐轮渡、过黄河,一条贯穿古今、连接故土的水上之路再度起航。

路,不只是通道、桥梁,也是乡村的筋骨、城市的脊梁,记录着古往今来的发展变迁,写满了独属于一个地方的奋斗与坚持。

中卫的路,不只在水上。这里依山傍沙,那些路上的光阴故事,亦与沙交织、与山共鸣。

南华山下,海原县树台乡红井村的日子一天好过一天。一条缠绕在山间的发展之路,圆梦山村致富畅想。

沙漠之上,数字产业聚势再起。一条横亘在戈壁海洋上的云端之路,串起中卫市逐浪数字“新蓝海”的梦想。

有形之路、无形之路,共同构筑起中卫市现代化进程中最基础、最深刻的变革。

一虚一实,交相辉映,带动中卫市GDP连续5年实现6%的增长,昂首行进在高质量发展的康庄大道上。今年,中卫市计划实施重点项目353个,新建续建178个产业项目、121个基础设施项目、29个民生项目、25个生态治理项目。

作别路上的光阴,这座沙漠之边、黄河之畔的城市,正以创新的力量、开放的胸怀,拥抱无限可能的未来。

黄河岸边的时光之渡:南长滩的千年觉醒

“黄河九曲十八弯,最美不过南长滩。”

南长滩村位于中卫市沙坡头区迎水桥镇,地处宁夏、甘肃交界处,是黄河流经宁夏邂逅的第一个村庄,因黄河黑山峡冲刷淤积形成狭长河滩地而得名。它犹如一块翡翠,镶嵌在黑石和黄河之间。

村中古宅庭院错落有致,石砌小道环绕其中,史前岩画、古代水车等历史遗迹保存完好,历经百年风霜的棵棵梨树郁郁葱葱、繁盛依旧。每年4月中旬,当梨花盛开,整个村落几乎被一片白色的花海覆盖。俯瞰千树万树梨花,仿若云海沉入大地,让人流连忘返。

南长滩村被誉为宁夏“黄河第一村”“黄河第一渡”“黄河第一湾”“黄河第一漂”,2008年被确定为我区首个“中国历史文化名村”。

然而,就是这样一个山水相依、底蕴丰厚的古朴村落,却被一道150米宽的天堑,阻隔了村内村外的通行路。

千百年来,横亘于村前的黄河水,波涛翻滚,似乎在时刻提醒来访者:欲进村,先渡河。水上摆渡,因此成为南长滩村村民赖以生存的出行方式。摆渡人,也成为连接村里村外的唯一“桥梁”。

李进武是现今依然驻守在黄河岸边的摆渡人。30年来,他日复一日地调整缆绳,摆渡船在黄河上来回穿梭,连接着南长滩村与外面的世界。

4月10日,天朗气清,记者来到南长滩村时,李进武正熟练地操作着摆渡船,桅杆上那副“秋吉冬祥大吉祥,春安夏泰长安泰”的春联,恍若在默默诉说着这片土地的祥和与希望。船上的实时监控,也在无声记录下摆渡人的身影、水流与游客量的变化。

忆起过去,李进武仍会唏嘘:“那时的黄河是真正的天堑。”彼时的南长滩,守着百年梨园和黄河滩枣,却始终难以走出深山。出行的唯一交通工具,只有羊皮筏子。20世纪80年代,他跟随父亲用浸透桐油的羊皮筏子渡河,在急流中如一片树叶般颤抖。

村委会主任拓守凯说起1992年第一次坐着羊皮筏子离开村庄的经历,记忆犹新。那年,16岁的他靠着羊皮筏子渡河离开家,徒步3小时山路到翠柳沟火车站,再转乘绿皮火车去中卫上学。“父亲给了两毛钱,让我买瓜子,但我攥着钱始终没花出去,因为不敢和陌生人说话。”拓守凯笑着说。

76岁的拓兆学是南长滩最后一代划羊皮筏子的人。他的父亲拓善人在黄河边摆渡了一辈子,直到70岁才将竹篙交到儿子手中。拓兆学最惊险的记忆,是和同村年轻人将几只筏子扎在一起,顺河而下,去中卫城里买柴油。清晨出发,黄昏到达,一天下来,全身早已被黄河浪头打湿。

时光的印记,在1995年发生了改变。

那一年,摆渡船取代了羊皮筏子,南长滩村也开启了现代化进程。

随着水路逐渐畅通,李进武在30年间先后购进3艘船:承载煤油灯时代记忆的“南长滩号”,铭刻乡村旅游兴起的“长滩号”,以及专为发展旅游定制的“长滩一号”。2017年,一条三级柏油公路犹如黑色绸带般蜿蜒进山,南长滩的发展步伐骤然加快。中卫市交通运输局数据显示,投资1000多万元的旅游专线,使南长滩的通行效率提升了7倍,游客量年均增长240%。

如今的南长滩,古老与现代交织。

质朴的村落吸引了无数人慕名前往,一年一度的梨花节让这里声名鹊起,生活在这片“桃源”中的人也有了不一样的天地。

76岁的武秀梅说起现在的生活,满是感慨:“我小儿子在陕西当教授,以前只能盼星星盼月亮等他过年回来。现在好了,我用智能手机就能和他视频,想回家一招呼就能回来。”

摆渡人李进武也能熟练使用网络,“以前划船看天吃饭,现在网上的天气、旅游App上的实时数据都能作为参考”。

路好走了,游客纷至沓来,村里有40多户农户开起了农家乐。每年梨花节期间,这里的农家乐一房难求。拓兆学家的爆炒羊羔肉搭配凉拌苦苦菜、蒲公英,深受游客喜爱。李刚家的民宿“牧羊人家”更是“出圈”,综艺节目《爸爸去哪儿》、纪录片《中国黄河行》都曾在此取景,他们夫妻俩如今已供出了3个大学生。

道塞山河旧,路通天地新。

南长滩村的昨天今天,就像一抹倒影,映照出中卫市背靠黄河、先行发展的步伐。

2023年11月28日,中卫下河沿黄河公路大桥正式建成通车,成为宁夏第20座黄河公路大桥,也是宁夏目前主塔最高、跨径最大的斜拉桥。至此,黄河中卫段已有9座公路大桥(其中黑山峡黄河大桥正在建设)和2座铁路桥,为黄河两岸的人们架起了通往幸福的桥梁。

而南长滩村,这个曾与世隔绝的村落,如今也正以崭新的姿态,迎接属于它的时代。

路通四方、业兴八方:红井村的振兴之路

海原县树台乡红井村,一个被大山护佑,草绿水清的地方。

美是真美。封山禁牧之后,村子和紧邻的南华山绿成一片。下过小雨,云雾绕山,隐隐绰绰,堪比江南。

穷也是真穷。出村没有路,出山全靠走,村外的“那个世界”对于许多人就像天外仙境般遥不可及,路不通带来的贫穷更像一座大山横亘于生活和梦想间。

路行难,行路难。红井村的昨日今生,与路息息相关。

村党支部书记王进福的手机里,珍藏着两张对比鲜明的照片:一张是2003年以前的泥泞小道,一张是2024年重型卡车满载淀粉原料驶向粉条加工厂的宽阔大道。

两张照片,记录了红井村的变迁、觉醒与腾飞。

改变发生在2003年。

那一年,村里通了第一条硬化路。随之,村子的命运也发生了变化。

路通了,生活就有了盼头。

当第一辆农用三轮车碾过红井村新修的砂石路,38岁的李宗正咬牙贷款买下全村第一台手扶拖拉机。这位与马铃薯打了半辈子交道的农民,“没想到铁疙瘩真能让穷土坡变成金土地”。

当时,红井村的马铃薯种植面积不足500亩,产值不到5万元。到2024年,红井村已建成万亩马铃薯种植基地。每年深秋,四五台联合收割机在田里画出优美的弧线。种植大户李宗正早已没了曾经的忐忑不安:“以前靠骡子犁地,一亩地要干两天,现在半天就能种完。”他今年加入了村里的万亩马铃薯基地种植计划,要种2000余亩马铃薯。

路通了,销路也就通了,致富从梦想走进现实。

2018年,全村修建农村公路39.1公里,不仅村道修得宽敞,通往每家每户的小路也全部得到硬化。2024年,省道205线全线贯通,广东、内蒙古等地的客商纷至沓来,收购秋杂粮;甘肃等地的淀粉厂派专车来拉原料;村头的粉条加工车间在土豆收购季节三班制不间断生产。

数据显示,该地区的马铃薯淀粉含量高,适合于制作高质量的马铃薯粉条、粉丝和粉皮等产品。这种优质的淀粉含量不仅提升了产品的口感,也使得海原县的马铃薯加工产品在市场上具有较强的竞争力。“这是独特的自然禀赋。”树台乡党委书记李瑛说,“但要把优势转化为品牌价值,还需要在品种培育、深加工和市场营销上下功夫。”目前,红井村已建成近300吨的恒温仓储库,并与宁夏大学合作建立品质监测实验室。

路通了,产业发展走上了“快车道”。

作为树台乡最大的行政村,红井村的交通条件早已不复往昔,不仅实现了“村村通”“户户通”,而且对使用时间较长、有破损的硬化路进行了“白改黑”改造,将硬化路转成柏油路。

言及变化,李瑛感触十足:“这些年,老百姓的路是越走越安全,越走越舒适,越走越方便。”

路方便了,产业也活了。

今年35岁的马龙是红井村的种植养殖大户,流转了500亩土地。“公路沿线的400亩种玉米,山里的100亩种马铃薯。”马龙还在自家小院前建牛棚,饲养了54头牛。他告诉记者,前几年在外打工,看到回乡发展的机遇后,毅然回到家乡。如今,像马龙一样从城市向乡村“回流”的人越来越多,村里300多户人家开始养牛。红井村也成为了树台乡的肉牛养殖示范村,肉牛养殖规模已达到1000多头。

叫响全国的“海原司机”劳务品牌,在这里也有一支生力军,全村大货车司机自有大货车达60多辆,运输业务覆盖全国。

产业兴,村民富。作为“宁夏最后一个通公路的村庄”,今天的红井村,早已告别“交通死角”,大步走向致富之路,许许多多村民因此获益。就像红井村致富带头人李风成所说:“路修好了,不仅让牛羊跑得快,更让我们的思路活了起来。”

现在的中卫市,443个行政村已实现100%通硬化路和通客车目标。路的四通八达,有力助推了当地农业、旅游、城乡等快速发展,也带动了公路沿线群众的就业创业、增收致富。

在这片广袤的土地上,一个个像红井村一样的村庄,正昂首行进在全面推进乡村振兴的征程上。

云端之上的戈壁奇迹:沙漠水城的数字腾飞

因毗邻腾格里沙漠,中卫市又被称为“沙漠水城”。

每当说起这座西部小城,总会有人联想到遥远地球另一端、那座被誉为“沙漠硅谷”的大都市——凤凰城。历经20年,利用充沛电力与网络资源,抢抓云计算产业,从沙漠小镇演变为美国西部新“硅谷”的凤凰城,集聚着83座云计算数据中心和高科技公司总部,一跃而成科技之城、旅游之城、养老之城,创造了沙漠城市转型发展的一大奇迹。

幸运的是,中卫市与凤凰城有着极其相似的沙漠环境和气候资源。

乘着互联网的春风,中卫市紧抓转型的突破口,在沙漠戈壁上走出了一条漫步云端的传奇之路。

当时光字节跳动到2013年的秋天,一切的邂逅都让人惊喜回味。

那一年,当北京中关村的云计算专家第一次踏上中卫的戈壁滩时,随身携带的风速仪显示当地实时平均风速达5.8米/秒。“这里具备发展数据中心的天然优势!”参与选址的团队在报告中这样写道。这份报告,彻底改写了中卫的发展轨迹,将这片曾经的荒凉之地推向了数字时代的前沿。

现为中卫市数据局副局长的施永贵,是最早参与中卫云基地建设的人员之一。他至今仍记着那个转折点:“我们用3天时间说服了质疑者——土地成本低,电力资源丰富,气候条件完美适配自然风冷技术要求。”

2014年,当亚马逊AWS团队带着282项严苛标准横跨中国八大区域选址时,中卫在综合评分中以压倒性优势胜出。全球第10个AWS数据中心在此落地,开创了国际巨头在沙漠边缘布局的先例。这一里程碑事件,为中卫的云计算产业注入了强劲动力。

2017年12月12日,随着亚马逊合作项目正式上线,中卫云计算产业进入爆发期。美团、奇虎360等200余家科技企业相继落户,形成“头雁效应带动产业群飞”的格局。

中卫,这座曾经的戈壁小城,一跃成为全国乃至全球瞩目的数字枢纽。

一条以数字技术引领产业发展的云端之路正式铺展开来,众多企业在这条道路上获益腾飞。

美利云抢抓市场机遇,剥离造纸产业,聚焦数据中心产业发展,成功由传统造纸企业转型为云计算与数据中心服务企业。走进中卫市云计算产业园,美利云数据中心的服务器阵列如同一片钢铁森林,闪烁着数字时代的光芒。“我们采用了全自然冷源模块化风墙,室外温度较高时采用DX系统补冷,使得自然冷源利用率高达90%。”美利云运维总监崔怀平指着E3机房楼,语气中充满自豪。

而云端之路的开拓,从未停止。

2021年,国家一体化大数据中心(宁夏·中卫)枢纽节点获批,标志着中卫正式跻身国家级算力枢纽行列。

2022年,“东数西算”工程全面启动,宁夏成为国家八大算力枢纽节点之一,中卫市被确定为国家十大数据中心集群之一。

2023年,这里已建成全国首批“万卡+”智算基地,8.8万张GPU算力卡昼夜不停地运转,每秒可完成4.4万亿次运算,书写着这座沙漠小城的“云端传奇”。

中卫,正以惊人的速度迈向数字时代的巅峰。

西云算力科技有限公司的展厅里,副总经理鄢晓平向记者展示了丹摩智算平台的实时数据流:“我们的AI训练集群支持千卡级并行计算,图像渲染效率比传统方式提升120%。”这家本土企业的崛起,印证着中卫从“数据中心承建者”向“算力服务提供商”的转型升级。在AI算力供给方面,中卫已部署多套高性能AI训练集群,单集群算力可达10000P(FP16),具备支持千亿参数大模型训练的能力,在国内处于领先水平。

数据显示,截至2024年底,中卫数据中心集群引进数据中心企业13家,累计投资417亿元,建成运营亚马逊、四大运营商等8个数据中心产业园和全国首批“万卡+”智算基地,安装标准机架12.1万架、GPU算力卡8.8万张,算力规模达到4.4万Pflops,算力投资、标准机架、高端算卡、算力规模较2023年实现“四个翻番”,服务器上架率、智算占比、综合算力指数、电能利用效率4项指标全国领先,城市算力分指数位居全国第四,电信业务总量同比增长27.1%,增速全区第一。

在这条充满无限可能的云端之路上,中卫大有可为,也必将大有作为!(宁夏日报、中卫日报联合调研组 调研组成员:宁夏日报报业集团全媒体记者 贺姗姗 闻海霞 孙莉华 见习记者 王强 中卫市新闻传媒中心全媒体记者 马进军 张秀 吴进)