•编者按•

近日,自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《关于推动固体废物综合利用的实施意见》,通过强化顶层设计、优化监管服务、加快科技赋能,覆盖工业、农业、生活等多个领域,配套财政、金融、用地等多维度保障措施,全面提升固体废物综合利用水平,促进减污降碳协同增效,为绿色高质量发展注入新动能。

那么,在我区,建筑垃圾、农业废弃物、生活垃圾、工业固体废物等多类固废如何实现“变废为宝”?记者对此进行了探访。

废石膏逆袭

工人在整理石膏板。

近日,走进泰山(银川)石膏有限公司的原料石膏全封闭堆棚,原本该被当作“废料”的脱硫石膏堆得像小山,正等着开启一场“华丽变身”——从工业固废变成家家户户能用的装修建材。

“这些脱硫石膏都是电厂生产时的‘副产品’。”泰山(银川)石膏有限公司安质处负责人周治增说,燃煤电厂发电会排出大量含硫废气,用石灰石等进行脱硫处理后就会产生脱硫石膏。以前这些废渣处理特别让人头疼,要么堆在废料厂,要么填坑、垫路基,可消耗用量远赶不上废渣的产量,还可能造成二次污染,给环保工作和经济发展带来双重压力。

家庭装修常用的石膏板,以前大多靠天然石膏生产,工厂得围着资源建,布局特别受限。但现在不一样了,用烟气脱硫石膏替代天然石膏做石膏板的技术一出来,不仅不用再大量开采天然石膏矿,还能把当地电厂的工业固废“消化”掉,一举两得。

曾经让人头疼的工业固废一下子就变成了“香饽饽”。

顺着周治增的指引走进生产车间,完全没有想象中工厂的杂乱——厂房宽敞明亮,地面干净,叉车一趟趟穿梭,运送着包装好的石膏板,忙而不乱。

“这是锤式烘干机,是废渣变身的‘第一关’。”周治增指着机器介绍,公司离宁夏电投西夏热电有限公司直线距离不到4公里,脱硫石膏从西夏热电拉过来后,先送进锤式烘干机进一步煅烧,再进沸腾炉进行二步煅烧。原来脱硫石膏里主要成分是二水硫酸钙,得靠高温把多余的水分“逼”出去,转化为半水硫酸钙,方可进行下一步的加工利用。

原料石膏经过烘干、球磨,制作成为建筑石膏粉,就像磨好的面粉;接着加水调成石膏浆,类似和面的步骤;然后把石膏浆压制成型,经过输送、切断、烘干后,根据客户需求裁成不同长度的石膏板——周治增形象地比喻道:“跟咱们在家做面条差不多,有了合适的面粉,先和面,再擀面,最后切成细面还是宽面,全看需要。”周治增语气里满是自豪,作为自治区第一批资源综合利用型企业,“咱们算是真正把工业固废变废为宝了。”

该公司目前拥有一条年产3000万平方米石膏板的生产线,在满负荷生产下,一年就能“吃掉”宁夏各电厂产生的固体废弃物30余万吨,产生营业收入1.5亿元,节约脱硫石膏堆存占地200余亩。该公司现在废渣资源综合利用率达到100%,不仅减少了天然石膏开采、运输时对生态的破坏,实现了废物循环利用,更难得的是,解决了园区大量固废长期堆存造成的扬尘污染及渗滤液的污染问题,就连生产时产生的下脚料也能全部回收再利用。(记者 张涛 实习生 黎霁玥 文/图)

农残膜的“二次生命”

9月中旬,灵武市农业机械化推广服务中心残膜回收网点的工作人员回收麒麟瓜地里的残膜。

工作人员向记者展示黑色再生塑料颗粒。

近日,记者在灵武市梧桐树乡北滩村一队采访时,沿途800余亩麒麟瓜地里的作物已经收获完毕。田间还有星星点点的白色农业残膜。

这些曾经被称作“白色污染”的废旧农膜,如今正通过一套日益成熟的回收体系获得“第二次生命”。

“它们从田间被农户集中捡拾,由回收网点统一转运至加工企业,经过多道机械化工序,最终变为再生材料。”在田间,灵武市农业机械化推广服务中心副主任杨宝萍告诉记者,目前整个流程已基本实现机械化。

随后,记者走进加工企业,机器轰鸣声扑面而来。在宁夏塑丰再生资源有限公司的堆放区,记者看到来自周边市县、农业合作社运来的成捆残膜和大棚膜。车间内,堆积如山的废旧农膜经过初步分拣后,正通过传送带送入破碎机。它们被撕碎、清洗、熔融、过滤,最后通过挤出、切粒,变成一颗颗再生塑料颗粒。

“这些颗粒可以再次用于生产滴灌带、地膜等,以及一些塑料包装袋。”公司主要负责人何学宁抓起一把颗粒向记者展示。记者看到,这些再生颗粒色泽均匀、形状规整、表面光洁,与原生塑料颗粒殊无二致。他身后,3条再生塑料颗粒生产线正全速运转,6条滴灌带生产线也在同步作业,将“废料”直接转化为新产品。

据介绍,塑丰公司“年综合利用10000吨塑料包装废弃物建设项目”于今年4月开工建设,总投资超过5000万元,预计年综合利用1万吨塑料废弃物。何学宁说,企业投资1000余万元建设了节水循环压滤系统,建成2万立方米的循环水池,通过压滤机实现沉淀物筛分,有效破解了再生塑料加工中的工业废水无组织排放难题。目前,公司已与吴忠、灵武等地签订残膜回收协议,并与周边包装企业建立边角料回收合作,打通“废塑—再生—新品”的区域绿色循环链。

而在回收前端,灵武市目前已形成“农户捡拾—回收点收集—企业加工”的链条,全市残膜回收率超过90%,今年预计回收残膜约800吨。“农膜使用后被回收,经加工成为再生颗粒,再制成新的滴灌带等制品回到农田。这不仅减轻了环境压力,更节约了资源,降低了农业生产成本。”杨宝萍说。

残膜回收还明显改善了农村人居环境。“以前树上都挂着这些残膜。”附近村民回忆,曾经地里到处是随意丢弃的废旧农膜,大风一吹,漫天飞舞。现在道路两旁干净整洁,村庄面貌焕然一新。村民们也养成了自觉捡拾残膜的好习惯,环保意识显著提高。

记者离开厂区时,看到一批新制成的滴灌带正在装车,即将带着“第二次生命”重返田野。(记者 陈思 文/图)

建筑垃圾变绿色建材

建筑垃圾综合利用做成砖。

近日,徽仁(宁夏)环保科技有限公司车间内,碎石机轰鸣声不断,破碎后的混凝土块、砖瓦残片在传送带上缓缓移动。经过磁选、风选、破碎、筛分等多道工序——这些曾被视为“城市包袱”的建筑垃圾,在这里转化为透水砖、路沿石、再生骨料等受市场青睐的建筑材料,完成“脱胎换骨”的蜕变。

“我们处理的是城市固废中的建筑垃圾,涵盖混凝土块、红砖、瓦块、渣土,甚至包括混在渣土里的少量生活垃圾。”公司负责人余承亮介绍,企业通过“初选分类—车间加工—成品生产”全流程工艺,实现了建筑垃圾的高效转化。具体来看,建筑垃圾需经过“原料仓→一级鄂破→磁选→风选→二级鄂破”等核心环节处理,混凝土块会摇身变为石子、石粉等半成品,筛分后的渣土则直接用于工程回填。而这些半成品还能进一步“升级”,加工成PC构件、盲道砖、透水砖等70多种再生利用混凝土制品。

为确保生产过程绿色环保,企业在降尘降噪方面大量投入:生产设备被深埋于地下13米处,最大程度减少噪声传播;车间内布设600多个喷头,能有效抑制粉尘飞扬。依托200多项专利技术,企业在设备改造、节能降耗和产品研发上持续突破——生产的透水砖强度甚至超过国家标准。

一直以来,建筑垃圾随意堆放不仅占用土地,还会带来环境隐患。如今,由徽仁(宁夏)环保科技有限公司负责的贺兰县建筑垃圾处置循环利用项目的建筑垃圾处置率及资源化利用率可达95%以上。“年资源化处置、利用百万吨建筑垃圾,可消纳粉煤灰4.5万吨,节约标准煤1.2万吨,减少二氧化碳排放3.14万吨,实现了环境效益与资源效益的双赢。”余承亮告诉记者。

走进厂区,建筑垃圾“变身”的成果随处可见:厂区路面铺设的PC构件、透水砖,路边的路缘石等,均为本厂建筑垃圾再生制品。为拓展产品种类,公司还投入大量资金研发新产品,购置多套模具,可生产70多种不同规格的再生建材制品。

值得一提的是,该项目采用封闭式生产运行模式,实现了生产全流程零污染、零排放,凭借优异的环保表现,公司在2023年4月被银川市生态环境局评为“银川卫士”。在处理历史遗留建筑垃圾方面,企业同样发挥了重要作用。“在贺兰县金贵镇和洪广镇的建筑垃圾处置项目中,我们一个月就处理了近30万吨的建筑垃圾,目前相关再生利用工作已基本完成。”余承亮说。

着眼未来,企业规划更长远的绿色蓝图。“目前,我们的‘零碳产业园’项目规划已完成。”余承亮说,计划以建筑垃圾固废循环利用项目为核心,结合分布式光伏、再生热电、再生水、储能、沼气、绿电交通的源网荷储一体化系统,打造高标准生态环保零碳产业园,为银川市“零碳、负碳”绿色发展贡献力量。

如今,在众多市政工程中,由建筑垃圾“变身”而来的再生建材已屡见不鲜。它们不仅减轻了城市环境压力,还创造了可观的经济价值,实现了减污降碳协同增效的多重目标。随着宁夏固体废物综合利用体系的不断完善,未来将有更多固体废物开启“变身”之旅,为美丽宁夏建设注入源源不断的绿色动能。(记者 智慧 实习生 肖俊洁 文/图)

生活垃圾的能量转化

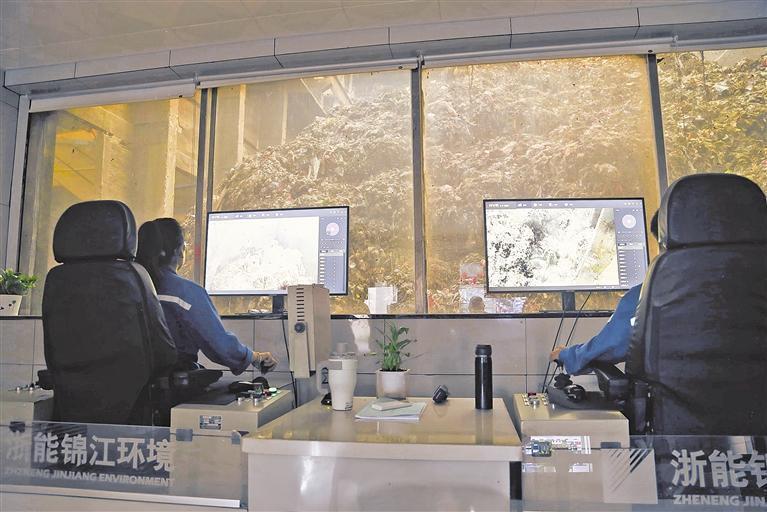

工作人员通过机械抓手将生活垃圾送入焚烧炉进行焚烧。

日常生活中,每一天都有无数垃圾被不可避免地制造出来:清晨喝完的豆浆杯、匆匆扔进桶里的快递纸箱、晚餐后收拾的果皮菜叶……这些伴随城市运转不断产生的废弃物,每天从千万个家庭、商铺出发,最终会去往何处?又将以怎样的方式“终结”?近日,记者走进银川中科环保电力有限公司的生活垃圾焚烧发电项目,在总经理助理王耀文的带领下,认识了生活垃圾变“废”为“能”的绿色转化过程。

沿厂区通道前行,首先映入眼帘的是可容纳近万吨垃圾的原生垃圾库。银川市各区、县,灵武市宁东镇等区域的生活垃圾,都会通过转运车运抵此处。卸车后,垃圾并非直接被投入焚烧环节,而是先在预处理间经过卸料、贮存、筛分、破碎等流程,再到成品垃圾库继续堆放3天至4天发酵。

“别小看这一套预处理流程,它可是提升垃圾转化效率的关键。”王耀文向记者介绍,最初没有预处理流程时,生活垃圾进厂便直接进行发酵焚烧,一年至少要消耗3万吨煤炭;如今,通过机械分选剔除不可燃物,垃圾的燃烧效率大幅提升,每年煤炭用量锐减至2000吨,既降低了成本,也减少了污染物排放。

生活垃圾在堆放发酵过程中产生的液体称为渗滤液,渗滤液也同样加入了绿色循环。未处理的渗滤液颜色接近深黑,散发着刺鼻气味,而经过厌氧反应、生化降解、膜系统深度处理等多道工序后,水体逐渐变得清澈透明,最终达到工业水回用标准。“经组合模式处理过的渗滤液,清液用于厂区绿化和设备冷却等流程,浓缩液回炉焚烧,实现了厂内污水的高效循环利用。”王耀文指着处理后的水体样本说。

走进垃圾焚烧发电项目行吊控制室内,两名操作员专注地盯着电子屏幕,双手灵活操控着按键与操纵杆,让成品垃圾库内的机械抓手精准抓取发酵后的垃圾,将其缓缓送入焚烧炉。“焚烧炉内的温度始终控制在900摄氏度以上,这个温度能有效抑制氮氧化物的产生,避免二次污染。”王耀文介绍,为确保排放达标,每台锅炉都配套了脱硝、脱酸、布袋除尘等烟气处理工艺,且排放数据与生态环境部实时联网,“任何指标异常都会立即报警,我们24小时有人值守,确保环保设施稳定运行。”

生活垃圾焚烧产生的热量转化为电能服务城市发展,焚烧后的炉渣则经过筛选、破碎后用于制砂、制砖等资源化利用,产生的飞灰则经螯合固化达标后,装入密封吨袋送往专用填埋场,真正实现全流程无害化处置。

“发展循环经济,科学保护环境,是我们处理生活垃圾的核心目标。”王耀文表示,目前银川市生活垃圾焚烧发电项目的日处理能力为2000吨,为满足银川市生活垃圾的无害化、减量化、资源化处理需求,电厂正全力推进提升扩建项目(三期)建设进度。截至2025年6月,该厂区累计处理城市生活垃圾675万吨,累计发电达22.4亿千瓦时,节约标煤96万吨,减少二氧化碳排放240万吨。(记者 王雨婷 实习生 黎霁玥 文/图)

【短评】

固废治理的价值跃迁

固废治理,是衡量区域发展质量的重要标尺。

当废旧农膜蜕变为再生材料重返田野,当电厂脱硫石膏化身装修石膏板走进千家万户,当城市生活垃圾转化为电能点亮万家灯火,当建筑垃圾升级为透水砖铺就城市道路——展现在我们眼前的一幕幕固废“变形记”,不仅是固体废物从“环境包袱”到“资源富矿”的身份转换,更是宁夏以固废治理为切口,书写绿色发展答卷的生动实践。

固废治理的成效,体现在生态环境的蝶变中,更彰显在资源循环的价值创造上。宁夏通过技术创新与链条构建,成功激活了固废中的资源潜力:塑丰公司将废旧农膜加工为再生颗粒,直接供给滴灌带生产线,既节约了原生塑料资源,又降低了农业生产成本;泰山石膏用工业废渣替代天然石膏,打破了产业布局的资源限制,年创造营收1.5亿元;中科环保将垃圾焚烧发电22.4亿千瓦时,相当于节约标煤96万吨;徽仁环保用建筑垃圾生产70多种再生建材制品,成为市政工程的重要供应商。这种“资源—产品—废弃物—再生资源”的循环模式,不仅实现了“变废为宝”的价值跃迁,更构建起生态效益与经济效益双赢的发展格局。

实践证明,只要找准技术路径、健全治理体系、激活市场活力,曾经的“环境负担”完全可以转化为绿色发展的“新动能”。随着固废综合利用体系的不断完善,必将有更多固体废物完成“华丽转身”,为美丽宁夏建设注入源源不断的绿色力量。(李锦)