编者按

一部《山海情》,演绎了西海固人民的脱贫致富奋斗路。戏里,凌一农带领乡亲们种蘑菇、白麦苗成长为酒庄总经理等剧情,反映出产业带动和科技赋能对脱贫攻坚的重大意义。戏外,作为东西部扶贫协作的典范,福建帮扶宁夏的脱贫“剧情”,至今仍在“上演”。六盘山下、塞上山川,福建科技专家种下“致富草”,再续“山海情”……

林戎斌:小蘑菇撑起“致富伞”

《山海情》中带大家种植蘑菇的凌一农,广受观众喜爱。在宁夏众多教农民种蘑菇的“凌一农”们,有一位科技特派员,他就是福建省农业科学院食用菌专家林戎斌。

2007年,林戎斌克服了黄土高原海拔高、空气干燥、冬季严寒等困难,将刚满月的小孩交给年迈的父母照顾,奔赴宁夏彭阳县。经过多年努力,使食用菌技术推广与产业开发成为闽宁科技协作的新亮点。

蘑菇生长喜冷怕热。每年11月至来年4月,福建盛产优质食用菌。5月至10月,则因高温无法出菇。

因为气候冷凉,彭阳5月至10月可生产质优食用菌,但栽培技术欠缺是产业发展的绊脚石。如何利用当地资源优势,发展特色产业,带动农业发展、农民致富,是宁南山区农村扶贫工作的一个难题。

“彭阳县拥有充足的日照、适宜的温度、丰富的原料,非常适合食用菌生产,尤其是夏季反季节生产食用菌。”林戎斌说。而此前,彭阳县食用菌仅限于反季节常规生产,种植蘑菇靠天吃饭,生产受制于气候条件,产量不稳定,极大地影响菇农积极性,使食用菌产业难以快速发展。

菌种是食用菌生产的关键。

冬季为了防止运输过程中菌种破碎和冻伤,林戎斌为菌种逐瓶包上泡沫纸,裹上毛毡,装入纸箱,外面再钉上木条,将经过四重保护的菌种在春节期间运抵彭阳。他协助彭阳科技服务中心规划“宁夏六盘山食用菌研究中心”建设,并筹措资金援助了日灭菌1万袋(瓶)的设备等,使菌种污染率降低到1%以下,彭阳县达到年产200万瓶食用菌菌种的能力,优质食用菌菌种不但供应彭阳本地,还提供给周边县市。

林戎斌还和彭阳县科技局一起多方争取经费,建立了闽宁现代农业科技示范园和大学生科技特派员农村创业基地,大大提高了食用菌生产的成功率和效率。

授之以鱼,不如授之以渔。

林戎斌采取请进来、走出去的方式,邀请福建省食用菌专家33批56人次在宁夏举办18场食用菌培训;在福建举办7次培训,组织21批次近百名当地科技特派员和技术骨干到福建等地培训、实习。他亲自参与授课,全程陪同学员,照顾学员生活。先后培训农业技术员、科技特派员、农村优秀实用人才等1500多人次,这批技术骨干已成为宁夏食用菌产业的中坚力量。

如今,彭阳县闽宁现代农业科技示范园产值达3800万元,双孢蘑菇每平方米单产提高了1.5公斤,杏鲍菇产量每袋提高了0.1公斤,鸡腿菇、杏鲍菇等通过了有机认证,“六盘山珍”品牌已获得市场认可。(记者 李志廷)

林戎斌(右2)和科技人员研究蘑菇种植技术。(图片由受访者提供)

潘文贤:坚守蹚出产业路 创业八年结深情

“电视剧《山海情》播出后,我也看了,其中很多情景历历在目,非常感慨。很多朋友问,我当时来宁创业真的有电视剧里那么苦吗?我告诉他们,确实特别苦,但也特别值得。”宁夏隆德人造花工艺有限公司董事长潘文贤说。

从最初带领几十人的团队来到隆德县“拓荒”经营,到如今员工队伍扩充至1200余人,潘文贤的“山海路”走了8年。从一无所有到一应俱全,每一步都着实不易。

2013年5月,潘文贤来到宁夏。“那是我第一次来宁夏,印象特别深刻。”由于当时并未开通福建至宁夏的直达航班,潘文贤和团队成员从福建泉州坐飞机先到西安,再坐7个小时的大巴到隆德县,仅单程就耗去了近一天。

随后的考察让潘文贤的眉头越皱越紧。当时的隆德县没有规模企业,自然也没有相应的成熟产业劳动力。对于这片“一穷二白”的土地,潘文贤直言当初并不看好。

可2个月后,他依然投资建了厂。“福建援宁干部和宁夏当地干部非常有诚意,这让我非常感动。作为福建企业家,我也有责任为闽宁协作出一份力,于是就来到了隆德。”他说。

当年9月,宁夏隆德人造花工艺有限公司厂房在一片荒地拔地而起。潘文贤带着从福建来的40余名管理技术人员,开始了在宁夏的创业。

招聘工人、培训技术、建立体系……一切从零开始。事实证明,现实永远比想象中的更加复杂和困难。工厂招收的员工大多是从农村迁入县城的农民,让大家实现从农民到工人身份的转变并不简单;工厂的运营举步维艰,出货量明显小于预期;投入使用的工业园区配套设施还不完善,大家裹着厚厚的冬衣坚守岗位,仍被冻肿手脚……整整3年,公司一直处于亏损状态,潘文贤和团队选择默默坚守。

“最艰难的时候也曾有过动摇,但我是带着任务来这里的,现在放弃,怎么跟大家交代?”在逐渐深入的接触中,潘文贤也慢慢被当地群众的质朴和真诚所打动,与大家结成了如同亲友般的情谊。

在闽宁干部的帮助下,公司经营逐渐好转,2015年末开始扭亏为盈。员工技能成熟了、产能提升了、公司经营好转了……一切都开始向好的方向发展,潘文贤也随之加快了企业帮扶的步伐。2017年和2018年,公司依托隆德县工业园区总厂,先后在全县各乡镇建立了11个分厂,有效助力了当地脱贫攻坚。

近年来,宁夏山区各县区逐步脱贫摘帽,潘文贤和团队通过不断革新技术,带动周边群众迈上致富路。2020年10月,他在西吉县投资建设了新的文创工厂,首批招聘了50名员工,未来还将为更多人提供就业岗位。

“在这片土地上,我们付出过、努力过、收获过,见证着这里的巨大变化,并有幸参与其中,感到很自豪。”潘文贤说,多年来,自己与这里的人们也结下了深厚的情谊,这些收获对自己而言是珍贵的记忆,也是不解的情缘。(记者 马 越)

潘文贤(左)在车间为员工做技术示范。(图片由受访者提供)

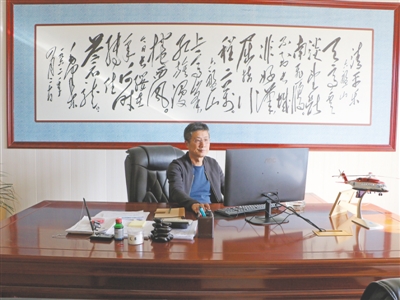

林玉清:纵横千里创业 带领群众致富

“艾草产业市场前景非常可观,也是适宜在西吉县发展的产业。这几年,我们很多员工努力工作改善了生活条件,精神面貌也发生了变化,这是最大的收获。”宁夏泽艾堂生物科技有限公司董事长林玉清说。

2020年,宁夏泽艾堂生物科技有限公司在西吉县的艾草种植面积达到1万亩,这是林玉清和员工历经3年艰辛奋斗换来的成果。

林玉清的家乡在福建省莆田市,多年来一直在广东省经商。2013年,通过闽宁协作项目牵桥搭线,他第一次来到西吉县。

“这里的发展太需要产业支撑了。”几天的考察让林玉清百感交集,在闽宁干部的真诚邀请下,林玉清决定在西吉县闽宁产业园区投资成立宁夏神力骑自行车科技有限公司,将在原公司的业务部分转移到西吉县,助力当地产业发展。

奋斗不息,脚步不止。林玉清一边积极维持公司运营,一边思考发展更加适宜本地条件的产业。“要把企业做好,带动大家脱贫致富,一定要立足本地现状来谋求发展。”经过近2年的市场调研,林玉清把眼光聚焦到了艾草产业上。

2017年3月,他又投资成立宁夏泽艾堂生物科技有限公司,从事艾草相关产品研发及生产销售,积极与脱贫工作挂钩,在种植、生产等环节向精准扶贫户倾斜,助力群众脱贫致富。

与许多企业成长经历相似的是,公司成立初期遭遇了一系列困境。当初,林玉清从广东带着10多人的团队来到西吉搞研发,面对的阻力和困难让他至今难忘:“首先是家人并不支持,觉得离家太远太辛苦,其次是做艾草产业一切要从零开始,需要倾注大量精力,其他企业的管理势必受到影响。”

随后的困难接踵而至:由外地引入的艾草苗一直存在成活率不高的问题,在经历无数次失败后,他又带着研发团队做了一个大胆的决定:做本土艾草育苗。历经2年多的不懈努力,育苗取得重大成果,彻底解决了艾草成活率低的问题。“去年西吉县种植的艾草中,80%采用的都是我们自己育出的苗。”林玉清告诉记者。目前,宁夏泽艾堂生物科技有限公司已经成为产业链齐全的艾草农业产业化企业,拥有艾灸贴、艾条、艾柱、艾饼、足浴包、艾草养生贴等6个系列66种产品,年可加工艾草6000吨以上,2020年销售总额达1800多万元。

前段时间,林玉清收看了电视剧《山海情》。“看的时候心潮澎湃,好多当年的艰辛,一幕幕在脑海中回放。今天的成绩是靠着许许多多人一起努力得来的,我能参与其中,感到非常自豪。事实证明,当初的选择是对的,是值得的!”采访最后,林玉清说,这8年扎根宁夏做企业,即便遇到再大的困难,自己也从未后悔过当初的决定,如今企业发展势头良好,他将和大家一起向更高的目标进发。(记者 马 越)

工作中的林玉清。(图片由受访者提供)

陈宗平:小苗木“种”出大产业

“80后”科技特派员陈宗平,从福建厦门来宁夏固原市泾源县已10年了,目睹泾源从几条小街巷,变成现在灯火通明的美丽城市。

闽宁协作以来,厦门不仅把经济特区的先进理念、爱拼才会赢的精神带到宁夏,也带来了资金、技术与产业。一批厦门企业响应号召入驻宁夏,走出一条从输血式帮扶到造血式发展的扶贫路。厦门皇达集团就是其中一家,由其投资成立的宁夏皇达生物科技股份有限公司,成为落地泾源县的第一家外来企业,也是固原市首家挂牌“新三板”的企业。

“当年到泾源,原本只是想捐赠一所希望小学,来了后发现,通过单纯扶贫不行,一定要从源头帮他们富起来。”如今已是宁夏皇达生物科技股份有限公司董事长的陈宗平说。经过10年的探索、实践,宁夏皇达公司已形成苗木研发、培育、种植、销售、园林绿化、电子商务与实体营销为一体的全产业链企业。

2016年,陈宗平被认定为法人科技特派员以来,他以实干、敢干的创业精神,在泾源县投资建成占地1000平方米智能温棚,2000平方米组培实验室,1万平方米现代化温室,50亩宁夏六盘山苗木花卉交易中心,300亩苗木快速繁育中心,2000亩西北特色苗木种植基地等多个项目。

“在这些项目中,技术研发是核心,尤其在珍稀花卉的组培方面,技术均由西北农林科技大学、福建农林大学支撑,同时公司在前期也投入了几百万元的设备,开展保护性的课题研究。对一些珍稀濒危植物、特色苗木,包括中草药,通过组织培养来繁育,从而保证苗木的繁殖系数,满足市场的需求,从根本上解决种子繁育慢、周期长的难题。”陈宗平说。

宁夏皇达公司立足长远,创新企业经营模式,建设了宁夏六盘山苗木产业公共服务平台。随着业务拓展,将进一步拓展公司营销渠道,多方位整合资源,打造功能完备、机制健全、交易方式先进、运行规范的现代化苗木培育、生产、经营的综合性服务平台。

2019年,宁夏皇达公司实施完成了引种驯化与繁育冷香玫瑰、金叶复叶槭等特色苗木50亩,示范推广造型松景观树培育,特色树种嫁接,结合旅游打造六盘山苗木科普基地,开展技能培训和技术学习,吸纳建档立卡贫困户45人就业。2020年建设完成六盘山特色花灌木示范种植推广基地300亩,吸纳建档立卡贫困户51人就业。

“接下来还要拓展中草药和旅游产业,帮助当地人更快富起来。”陈宗平说,2021年皇达公司将建设黑果花楸种苗繁育基地总面积300亩,逐步建成种质资源收集、采穗圃、播种繁育、扦插繁育、大田繁育、组培研究6个功能区。项目建设后,将丰富公司以苗木培育单方向的林业产业模式,种苗供应量将更加充足,带动泾源县旅游产业发展。(记者 李志廷)

宁夏皇达生物科技股份有限公司苗木基地。(图片由受访者提供)

评论:

科技改变贫穷

打赢脱贫攻坚战,需要打好“组合拳”。科技扶贫是国家扶贫开发战略的重要组成部分。开展东西部科技合作是落实创新驱动发展战略、区域协调发展战略的有力抓手,是高效配置利用科技资源的重要举措,是提升欠发达地区科技创新能力的有效途径。

凡是脱贫致富,必有科技因素。近年来,宁夏的东西部科技合作范围从福建进一步拓展,开展科技合作的东西部省市不断扩大,形成了广泛合作的格局。以闽宁协作为代表的东西部科技合作充分发挥了中国特色社会主义制度优势,正成为撬动西部地区高质量发展的重要杠杆。

发挥市场主导作用是闽宁科技协作的显著特点。闽宁专家根据宁夏所需、福建所能,不断攻克菌草产业、葡萄种植、葡萄酒加工等技术难题,助力宁夏脱贫攻坚事业。为持续推进闽宁科技协作良性发展,宁夏立足本地资源优势,引导本地企业加入闽宁科技协作行列,通过学习培育了一批具有资源优势和市场竞争力的企业,探索各种产业发展模式,将区域特色产业等相关产业有机融合,采取生态保护建设和小流域综合治理等因地制宜的开发措施,福建通过人才、科技、市场等,帮助宁夏贫困地区提升“造血”功能,为贫困群众增收致富开辟了新的渠道。

全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚,我们更要继续以科技创新为支撑助力乡村振兴。未来,加强东西部科技合作,必将推动科研成果向现实生产力转化,巩固脱贫成效,为乡村振兴贡献科技力量。(李志廷)