同学们斗志昂扬地前行。

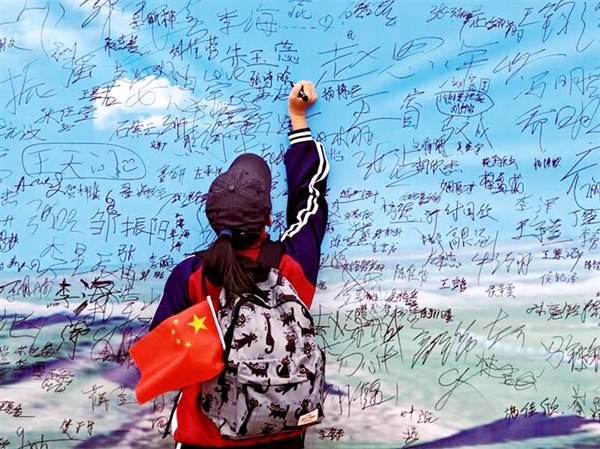

在签名墙留下自己的名字。

母亲推着小女儿陪大女儿徒步。

小讲解员讲述红色故事《盐耙耙 命根根》。

队伍抵达高平堡驿站。

行走的队伍宛如长龙。

9月5日凌晨5点,秋雨淅沥,盐池县全民健身活动中心体育场人头攒动。6000余名师生集结完毕,整装待发。他们即将开启一场特殊的“开学第一课”——沿长城徒步40公里研学实践,用脚步丈量历史,用心灵感悟精神。这场主题为“弘扬抗战精神 强国复兴有我”的活动,让思政教育从静态课堂走向动态实践。

长城脚下徒步 让思政课“走新”更“走心”

细雨蒙蒙,师生们从盐池县全民健身活动中心体育场出发,经振远西街、跨国道,在五原路与长城徒步廊道入口转弯,浩浩荡荡地沿明长城前行。远处高低起伏的沙丘与荒野间,黄土夯筑的长城雄姿犹在。墙面上深浅不一的沟壑,是数百年风沙刻下的岁月痕迹。

“这里是头道边,又称‘深沟高垒’,是宁夏现存古长城遗迹中保存最完整的一段,也是盐池长城徒步廊道的起点。”盐池县长城关博物馆3位讲解员全程随行,为师生们讲述长城故事,“继续往前走是二道边,盐池境内还有‘长城关’‘八步战台’等配套古军事设施遗迹……”伴随着讲解,脚下的黄土渐变为绿意盎然的盐州大草原,登高遥望长城,往昔金戈铁马的场景仿佛在眼前浮现。

上午11点,徒步队伍陆续抵达高平堡驿站。这里曾是守兵屯粮、传递军情的关键驿站,在历史上作用至关重要。驿站前,《歌唱祖国》《没有共产党就没有新中国》等激昂的歌声响起,在长城脚下久久回荡。

盐池县地处陕甘宁蒙四省区交界地带,因“地多盐泽”得名,更因长城承载的厚重历史,享有“中国露天长城博物馆”美誉。境内现存隋、明长城4道共259公里,烽火墩隧169个,古城堡23座,长城分布密度与完整性在宁夏乃至全国都极为罕见。

“盐池长城既是军事防御工程,也是民族融合的重要见证。”宁夏长城博物馆相关负责人介绍,“隋代时,长城是防御突厥的坚固屏障。明代设立花马池营,派驻重兵守卫,形成‘一城三堡’防御体系,尤其是长城关,作为明长城中唯一以‘长城’命名的关隘,地位特殊。”

“以前在历史课上,老师讲长城,我只知道它是世界文化遗产。这次亲身走在长城脚下,听讲解员讲筑城故事、抗战历史,我才真正明白,长城是一部鲜活的历史教材。”盐池县第二中学学生史丽鑫说。

“沿途的每一块砖石,都可能诉说着一段可歌可泣的故事;脚下的每一寸土地,都可能浸染过先烈们的热血。”盐池县第一中学七年级(5)班班主任师丽娜感慨道,“今天,我们通过6000余名师生共同沿长城徒步这样的方式,铭记抗战历史,传承民族精神、抗战精神,希望同学们能在行走中思考、感悟、成长。”

盐湖记忆传承 让历史“走深”更“走实”

在高平堡驿站,全体学生庄严宣誓,铿锵的誓言回荡在辽阔天地之间。随后,一场特殊的“现场思政课”在这里开讲。

盐池县第五小学学生乔颖动情地讲述了红色故事《盐耙耙 命根根》。她分享道:“作为革命烈士纪念园的红领巾讲解员,我被老班长的精神深深打动——他把打盐视为命根子,即便受伤也坚决不喊痛,始终咬牙坚持。希望大哥哥大姐姐们能从这段故事中汲取力量,像老班长一样坚定不屈,走好脚下的每一步。”

盐池县因盐得名,抗战时期,盐池盐湖产出的“硝盐”成为宝贵物资,当地军民赤脚打盐的场景是当年艰苦岁月的真实写照。为让后人铭记“打盐大生产”的红色历史,盐池县革命烈士纪念园打造了红色情景讲解剧《盐耙耙 命根根》。该剧编创源于1941年《解放日报》刊登的专稿《三边之行—盐田之夜》,这篇文章详细记述了三五九旅四支队在盐池挑灯连夜打盐的事迹。

《盐耙耙 命根根》红色情景讲解剧还原了三五九旅四支队2000多名战士与当地盐民团结协作,老班长等革命者赤脚打盐、不畏艰辛的故事。该剧自去年推出以来,培养了30余名“红领巾小小讲解员”,通过旁白、角色演绎,持续面向游客与学生展演,已累计演出百余场,吸引观众超3万余人次。盐池县革命烈士纪念园园长张雨潇表示,该剧已成为盐池红色文化宣传的一张耀眼名片,激励着更多人传承红色基因、赓续红色血脉。

从长城徒步的实践感悟,到盐湖故事的情景再现,盐池县不断创新思政教育载体,让红色历史从书本走向现实,融入年轻一代的成长记忆,真正实现“以文化人、以史育人”。

青春征途共赴 让成长“独行”更“众行”

往返40公里的徒步征程,是对个人体能的挑战,更是对集体意志的淬炼。在这场跨越时空的思政实践中,师生之间、同窗之间涌现出的互助情谊,成为最动人的风景。

盐池一中八年级教师马志强在行进途中,主动为体力不支的学生背负行囊。他的背包上陆续挂上了五六名学生的书包,步履却愈发坚定。“一个人的力量有限,但集体的陪伴能让每一步都充满力量。这正是‘独行快,众行远’的生动诠释。”马志强说。

夏昊博同学身背3个书包走在队伍前列,他坦言:“我的体力较好,帮同学减负是应该的。”而在抵达高平堡驿站前,盐池二中的王禹骞和陈维泽同学一左一右,搀扶着脚部扭伤的班主任李老师。陈维泽动情地说:“老师受伤后仍坚持陪伴我们,她用行动教会了我们什么是责任与坚持。”

家长们的参与让这堂“思政课”延伸至家庭与社会。学生家长王小宁骑着自行车全程跟随,既为孩子鼓劲,也亲身体验了这场特殊旅程的意义。“我骑车尚且感到疲惫,孩子们却能坚持全程徒步。更让我感动的是,他们在互助中深刻理解了集体力量的内涵。”

这场沿长城徒步的活动,其意义远超地理范畴。它成为一扇窗,让学生们在汗水与协作中,切身感悟红色盐池的厚重历史——从革命年代三五九旅战士赤脚打盐的艰苦奋斗,到今日盐池人治沙致富的坚韧不拔。正如盐池县教育体育局局长李自仙所言,徒步旨在让青年学子“体验革命先烈的信念与忠诚,感悟其意志与热忱”。

40公里的徒步廊道上,红色基因在悄然传递。它不再是课本上的文字,而是师生相携的手臂、家长陪伴的目光、少年背起行囊时挺直的脊梁。这堂“行走的思政课”以最真实的方式诠释着:教育在脚下发生,精神在途中传承。

“这不仅是一次体能上的徒步,更是一次思想上的‘长征’。”盐池县相关负责人表示,“我们希望通过这种方式,打破传统课堂的局限,让思政课从课堂延伸到社会,让学生从‘被动听’转变为‘主动悟’,真正在实践中感悟历史、传承精神。”

“我们计划串联长城遗址、抗战纪念馆、非遗工坊等丰富资源,打造多元融合的研学线路,让‘行走的思政课’内容更加丰富多彩。”该负责人介绍,盐池将继续以长城为重要纽带,不断创新思政教育形式,让思政课更具温度和深度,让长城精神成为青少年成长道路上源源不断的精神动力。(记者 张雪梅 见习记者 贺静 弥楠文/图)