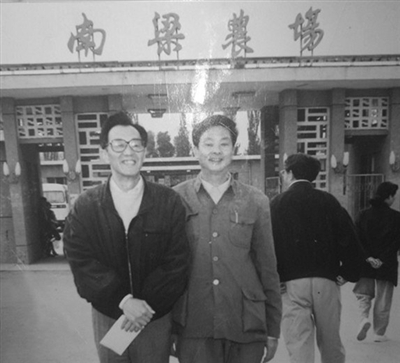

拍摄电影《牧马人》期间,张贤亮(左)与颜灯标在南梁农场留影。(图片由颜灯标提供)

作家笔下的主人公往往有作家自己的影子。近期,根据我区已故著名作家张贤亮同名短篇小说改编的42集电视剧《灵与肉》在央视八套热播,剧中主人公许灵均因父亲是资本家被错划成右派下放到贺兰山农场七队劳动改造的生活场景,其实也是当年张贤亮被打成“右派分子”下放到银川市郊的西湖农场和南梁农场劳动改造长达22年的真实写照。如今,西湖农场大部分已被改造成湿地公园,当年的场景已经无迹可寻。多年后,再访南梁农场找寻张贤亮在此生活的印记,感受颇多,他给当地百姓留下的印象用关键词概括起来包括:干活认真、有才、讲课生动、传奇人物等等。

学识渊博,喜欢看书,讲课生动

6月29日,记者驱车来到距离银川市区20多公里的宁夏枸杞企业集团公司国有南梁农场,一位正在广场上晾晒枸杞的师傅得知记者的意图后说:“张贤亮啊,知道呢,大名人,我是移民搬来的,听这里的老户说了不少他的传奇故事呢!”

在这位师傅的指引下,记者来到住宅区。小院树荫下,三位中年妇女围坐在一起说笑聊天,不时注意着一旁玩耍的几个小朋友。“张贤亮写的《灵与肉》我看过,在拍摄电影版《灵与肉》——《牧马人》的时候我们还充当过群众演员呢!”今年58岁的贺慧芝告诉记者,对张贤亮记忆最深刻的就是他讲课特别引人入胜,上他的语文课非常享受。

贺慧芝回忆,1979年,她在南梁农场子弟学校读高三,新来的一位语文老师正是张贤亮。“他和其他老师不一样,学识渊博,从来不备课,进了教室书本往讲桌上一放,告诉学生今天讲哪一课,然后就开始讲了。洋洋洒洒一堂课讲下来涉及文学的方方面面,我感觉收获特别多,尤其是那年新增了文言文,张贤亮先生硬是把生涩的文言文讲得跟故事一样,通俗易懂,课堂那叫一个安静,每个人都听得特别认真。”那时候生活艰苦,但听张贤亮讲语文课,却是一件幸福的事情。

与贺慧芝同期的现南梁农场办公室吕主任对张贤亮的记忆也是如此。“那会儿就觉得语文课时间过得特别快,还没听够就下课了,在学校里经常看着张贤亮先生手里拿着书,不管啥时候都在看书写字。”

在南梁农场子弟学校任教9个月后,张贤亮获得平反。

吃苦耐劳,干活认真,不忘写作

走访中记者得知,南梁农场第一代老职工大多已不在人世,还有的进了城,很难找寻。不过,一位农场职工告诉记者,想听张贤亮的故事非“老灯”不可。在这位职工的带领下,记者来到一处院落,院子里摆满晾晒枸杞的架子,红彤彤一片。掀起院子北面一间屋子的门帘,“老灯”正在看央视八套《灵与肉》的回放。

“老灯”告诉记者,他叫颜灯标,在南梁农场工作了58年,“市区住不习惯,一个人住在这小屋自得其乐”。记者注意到,“老灯”身材高大,虽年过七旬,但身体硬朗,精神矍铄,说话声音洪亮,带点江浙口音。“要说张贤亮,没有人比我更了解他,我跟他在一起呆了有10年时间吧!”在记忆的长河里,“老灯”打开了话匣子:张贤亮年少成名,1957年,因所写的《大风歌》遭批判,被下放到银川市郊的西湖农场改造,后来到南梁农场劳动,每天干五六小时的体力劳动。“我那会儿在南梁农场三队负责做饭,看着他比较文弱,就在生活上帮助他,让他给我帮工,平时掏炉灰、提水什么的。吃的方面也偷偷给他多留点玉米面糊糊或者玉米面发糕,对此,张贤亮心存感激,老跟我说要是没有我在生活上照顾他,他当年差点就没命了。”

“老灯”回忆,那时候农场是军事化管理,但什么样的劳动都难不住张贤亮,他干活能吃苦,特别是扬场很在行,干完活在草堆里休息的时候,大家都喜欢围着他听他讲故事。“我老开玩笑叫他张老右,他也不计较。”在“老灯”的记忆里,张贤亮有才不惹事,也不和其他人拉帮结派,劳动之余就是看书写文章,还喜欢吃鱼。

“平反后,他去了文联,念着我曾经关照过他的情谊,我有啥困难他从不拒绝,一直帮助我。再到后来,他下海经商,告诉我要在镇北堡建影视城,我还笑他羊圈能干啥,结果他还真干出了大名堂。他就是这么神奇的一个人!”“老灯”说。(记者 安小霞)