长城,是中国古代一项最为雄伟壮观的军事防御建筑工程;它是中华文明的产物,是中华民族文明历史的重要标志,也是中国留给世界的重要文化遗产。

中国修筑长城的历史自战国开始。各个朝代修筑长城的目的不尽相同,秦汉长城是古代开疆拓土的伴生物,而明代长城则重于防御。长城的构成元素,由外及里分别是:烽燧、壕堑、边墙(含墙台、战台和望台)、障城、关隘、城堡、仓储、驿站、道路桥梁和星罗棋布的驻军屯堡。

在我国长城建筑史上,宁夏境内修筑长城时间较早,始于战国时期,修筑长城的里程也较长,是我国北方长城的重要组成部分。

宁夏境内战国时期修筑的长城名为战国秦长城。战国秦长城与秦长城,是两个不同历史时段的产物,一些关于长城的著述里,或者不提战国秦长城,或者将战国秦长城与秦长城混一表述为万里长城。

战国秦长城修筑的背景

战国秦长城的修筑,与我国春秋时期社会发展进程有密切关系。“春秋之世,田有封洫,故随地可以设关,而阡陌之间一纵一横,亦非戎车之利也。观国佐之对晋人则可知矣!至于战国,井田始废,而车变为骑。于是,寇钞易而防守难,不得已而有长城之筑。”(顾炎武《日知录集释》,上海古籍出版社,1985年)

井田制是中国奴隶社会的一种土地制度,井田制的废弃是长城修筑的直接原因。春秋战国时期,井田废而骑兵装备逐渐兴起,各国为满足军事防御的需要,长城修筑应运而生。秦国长城,地域“边于匈奴”。春秋战国长城的修筑反映了一个重大历史背景:一是在军事上兵种、战略战术发生了变化,由之前车、兵协同作战变为以骑射为主。因此,依山势而修筑长城成为军事防御的需要。二是铁器的使用与普及,为长城的修筑提供了物质与技术上的支撑。

春秋时期,各国为了加强防御开始在边境和交通要道上利用险要地形修筑关塞,驻军防守。战国中期以后,各国在边境开始修筑长城,配套修筑亭(瞭望台)、障(小城堡),并设置了报警的烽燧设备,相互间推进军事防御。当时长城可分为两类:一类是内地长城,即中原各国之间的长城,修筑的目的是防御邻国军事进攻。一类是边地长城,即秦、赵、燕三国长城的修筑,目的是防御北方草原游牧民族(匈奴、东胡、林胡、楼烦等)的侵扰。这是春秋战国时期军事防御的重大变化之一,也是战国秦长城在固原修筑的特殊背景和具体表现。

义渠戎国与战国秦长城

战国秦长城的修筑,缘起义渠戎国。义渠戎国建国于西周时期,是远古时期西戎民族的一支。《史记》里有详细记载:“义渠之戎筑城郭以自守,而秦稍蚕食,至於惠王,遂拔义渠二十五城……秦昭王时,义渠戎王与宣太后乱,有二子。宣太后诈而杀义渠戎王於甘泉,遂起兵伐残义渠。於是秦有陇西、北地、上郡,筑长城以拒胡。”义渠戎受关中农业文明的影响,是一个文明程度较高的国家。秦昭襄王三十五年(前272),秦国起大军灭掉存在了800年左右的义渠戎国,固原地域纳入秦国版图,属于北地郡管辖,郡治在今甘肃宁县境内,但北地郡最高军事武官——北地都尉却驻防在萧关(固原东南瓦亭、三关口一线)。

秦国攻灭义渠戎国后,在新获得的土地上设置陇西、北地、上郡地方政权建制,并筑长城以防御北方少数民族的进攻。从筑城背景看,公元前270年,秦昭襄王灭义渠戎国后,“筑长城以拒胡”。秦昭襄王五十六年卒,这一年为公元前251年。战国秦长城的修筑,是在秦昭襄王时期完成的,前后历时19年时间。换句话说,固原战国秦长城始筑在公元前270年前后,公元前251年前已修筑完成。这就是宁夏境内战国秦长城,史家称为秦昭王长城。战国秦长城修筑之所以穿越固原城以北,除筑城的山水地理环境外,义渠戎国时期可能在固原城所在的清水河西岸已筑有城池(堡)一类防御性建筑。秦灭义渠戎国后,应该利用了这里的城堡设施。

原州区战国秦长城

战国秦长城西起于甘肃岷县,途经渭源、陇西、通渭县,然后转而北上,进入定西县,由静宁县八里镇穿越北峡口,从闫庙村进入固原市西吉县东台村,出马莲河河谷,即进入固原市原州区张易镇。在张易镇西的长城内侧筑有一城障(是在长城险要处修筑的供官兵驻守的小城堡,也称障),呈东南至西北长方形。至黄堡东,长城转折为东北方向进入红庄,这里有一处较大城障,其北侧紧贴长城,长城已成为一条土垅,其他三面无任何城垣夯筑痕迹。

长城过红庄后进入滴滴沟,滴滴沟水系发源于六盘山北麓下游,名为东至河(亦名冬至河),在固原城北汇入清水河。东至河上游是一条长十多公里的峡谷,两山高耸对峙,长城修筑在滴滴沟东岸狭窄的山坡及台地上,随山势地形起伏蜿蜒,亦筑有城墩沿沟谷相伴随。这段长城的修筑,一是长城墙体及城墩修筑就地取材,所用为由山石风化的砂砾土混合物,夯土层厚且土层不清晰;二是陡峭狭窄处墙体的修筑采用另一种方式,即将山坡拦腰堑削成一道平台后,再将外侧继续适度堑削,以达到一定高度且具备一定的防御功能。

长城出滴滴沟山口,地势豁然开阔,城墩、城墙与起伏山巅清晰可见。在滴滴沟山口高地上俯视,长城继续向东,伸进海子峡河谷地,海子峡河呈南北走向穿长城而过,这里的长城内侧亦筑有城障。该地的孙家庄以南至吴家庄谷底川道上有多道长城穿越。通过调查发现,这里有战国秦长城,也有宋代修筑的长城。

孙家庄长城内侧筑有城障,显示了这里地理位置的重要性。孙家庄是一处文化积淀丰厚的地方。20世纪80年代初,在孙家庄发掘的西周墓葬车马坑,出土了重要的车马青铜饰件,包括在宁夏首次发现青铜器鼎、簋。青铜器文化意义超越了自身的价值,反映的是西周统治势力早已进入宁夏南部,西周文化同时逾越六盘山。

战国秦长城在孙家庄延伸至吴家庄。吴家庄,是长城由南向东北方向转折的地方,这里既是河谷川道,也是滴滴沟的咽喉所在,更是控扼固原城西北方向的重要门户。在滴滴沟山口的高地上,远处可看到长城沿线多个保存尚好的城墩,近处则能看到长城墙体内的防水陶质管道,2000年前的遗物触手可摸。

战国秦长城经吴家庄北上,不时会发现城障、敌台、修筑城墙的壕堑。进入闫家庄地界,长城墙体清晰且保存尚好,有修筑规模较大的城障,墩台遗址清晰,发现有绳纹板瓦片等遗物。在长城村境内,长城墙体已显高大雄伟之势,敌台凸出墙体,间距200多米,城障在长城墙体内数十米处,遗迹清晰。再前行,即进入固原古城以北,直趋东北清水河方向。

自明庄西段始,长城走向分为两道,即“内城”与“外城”。内城从明庄越过银(川)平(平凉)公路,经海堡、郭庄、十里铺村,过清水河(萧关古道)至河对岸陈家沙窝。外城走向形成一个不规则弓形状,经乔洼过清水河到郑家磨,之后折向东南至陈家沙窝,与内城合二为一。内城城墩和城墙修筑高大、宽厚,气势雄伟壮阔,墙体基本没有中断,保存相对完整。墙体修筑过程内外取土,外城墙壕形成深堑,内城墙壕成为宽阔的平地。城墩布局有序,大致每200—230米1个城墩。明庄、海堡等多处筑有城障,其外城墙大都早已夷为平地,成为农田,只能寻觅到城墩的影子。内外城墙在陈家沙窝会合后,进入固原东部山地,沿骆驼河东南进入彭阳县境内。

战国秦长城固原城北段,由于特殊的地理环境,被多个朝代修缮利用过。宋至道三年(公元997年),固原设立州郡级军政建制——镇戎军,固原成为宋朝防御西夏的第一门户。《宋史·曹玮传》里记载,“镇戎军据平地,便于骑战,非中国之利”“请自陇山以东,循古长城堑以为限”,这里的“古长城堑”即战国秦长城,说明宋夏战争时期,曹玮主政镇戎军时修筑并利用过这段战国秦长城,而且在其沿线挖掘壕堑,以阻止西夏骑兵南下。宋庆历元年至四年(1041—1044年),宋夏双方在固原长城沿线发生过数次规模较大的战争,固原战国秦长城“内城”,在宋夏战争时期被修筑利用过。此外,考古勘探证明,明代对战国秦长城也有过修缮利用。就其形式看,一是堆高、堆筑长城墙体及敌台;二是在墙体外侧疏浚并掘挖壕堑,以增强防御能力;三是依托战国秦长城,利用有利地形铲削增置山险墙。利用这三种方式,修缮利用及新增铲削墙体长达16735.8米。修缮利用战国秦长城墙体地段,一是清水河河川段,二是明庄长城梁段。(《宁夏固原明代长城:固原内边长城调查报告》,宁夏文物考古研究所编著,文物出版社)

关于战国秦长城筑城的历史,早期的典籍《水经注》《元和郡县图志》和清代地方文献《宣统固原州志》里都有记载。秦昭襄王修筑的战国秦长城,其防御重点在固原境内。这里内城与外城合力扼守着清水河河口,实际上管控着清水河北上南下的通道。固原城以北修筑有两道长城城墙,体现了清水河通道的重要性,尤其是其特殊的防御功能。因此,在海子峡河至清水河约15公里的长城防线上,还修筑有多个城障和烽燧,长城、城障、烽燧一体,配套设施齐全,旨在加强和提升清水河通道的防御能力,体现的是一种全方位的战略防御思想。

宁夏战国秦长城之特点

考察宁夏战国秦长城的修筑,遵循了一些基本原则。一是长城墙体始终与水系相关,如葫芦河、清水河、骆驼河、小河川、茹河。二是尽量选择较大的山岭、长梁、高原或者河沟,尽量避开易被水冲刷的沟壑区。因此,长城从固原向东南绕了一个大弯子,目的就是避开固原至环县的沟壑山地。三是尽可能将一切有利防御的大小制高点包裹于长城墙体内侧,这不但有利防御,而且便于施工,即利用内高外低的地形,不用施夯而巧加堑削即可成墙。四是在宁夏境内出现有多个大直角转折。葫芦河畔将台堡是长城由北向东的转折点,孙家庄、吴家庄是长城由东向东北方向的转折点,过清水河向陈家沙窝方向是长城由东向东南方向的转折点,小河口是长城由东南向东北方向的转折点,张沟圈是长城由东南向东北方向的转折点。这5处转折点,是由其地理环境所决定的。五是有学者考察整个战国秦长城后发现,城障除在甘肃省镇原县有修筑,主要集中在固原境内(《战国秦长城考察与研究》,彭曦著,西北大学出版社)。由此可见,战国秦长城在宁夏固原段发挥着重要的军事防御作用。

现今,战国秦长城遗迹仍如同一条蜿蜒曲折的土龙,静静地躺在黄土高原上,凝聚和诠释着中华民族的勤劳与智慧。

班彪笔下的战国秦长城

班彪(3~54年),字叔皮,扶风安陵人(今陕西咸阳)。祖父班况,汉成帝时为越骑校尉;父班稚,汉哀帝时为广平太守。班彪出身于世家,育有两子一女,儿子班固、班超,女儿班昭,都是彪炳千古的著名人物。班彪博学多才,是东汉历史学家、文学家。其作《北征赋》记述了由长安至安定郡高平城(今固原城)所见所闻,亦为宁夏长城文化留下了一笔丰厚的遗产。

西汉末年,农民起义遍地,中原陷入混乱,州郡割据林立,形成“群雄竞逐,四海鼎沸”之势。此时的班彪离开长安,沿丝绸之路到达安定郡高平城。《北征赋》写下了班彪前往高平城的经历,其中描写了他眼中的战国秦长城:越安定以容与兮,遵长城之漫漫。剧蒙公之疲民兮,为强秦乎筑怨。考察战国秦长城,是班彪此行的主要目的之一。长城内就是丝路古道,班彪沿着长城而行,进入安定郡境内时,看到了蜿蜒无尽的长城,联想到了修筑秦长城的蒙恬,抱怨他劳民修筑长城,认为这是在为秦国“筑怨”。“登鄣隧而遥望兮,聊须臾以婆娑”,固原境内战国秦长城多依山势而筑,进入班彪视野里的长城,呈盘旋舞动之势。战国秦长城,也是当时农牧业分界线,在这条分界线之南,畜牧业占有一定比重,安定郡境内尚为半农半牧区。“日晻晻其将暮兮,睹牛羊之下来”,这是班彪《北征赋》里日暮山野牧归的景象。

2000多年过去了,这里留存的战国秦长城仍然可供游人登临凭吊,它匍匐而行,伸向远方,如同一幅苍茫邈远的历史画卷。现实与历史在这里碰撞,同样触动了游人的心灵。

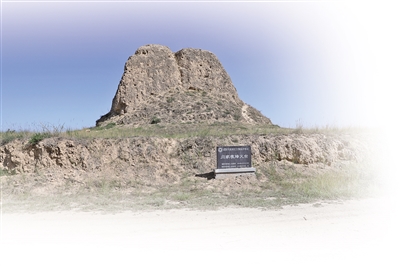

2001年,固原战国秦长城被国务院公布为第5批全国重点文物保护单位。

2020年,国家文物局确定第一批国家级长城重要点段名单,战国秦长城原州区段入选。(薛正昌 文/图)

薛正昌 1981年7月固原师范专科学校毕业留校工作,先后任《固原师专学报》主编、中文系主任。2002年8月调宁夏社会科学院,任历史研究所所长、《宁夏社会科学》主编。编审、研究员(二级)职称。出版《董福祥传》《固原历史地理与文化》《李梦阳全传》《宁夏·固原风物志》《宁夏历史文化地理》等著作十余部。获自治区人民政府特殊津贴、国务院政府特殊津贴、“塞上文化名家”称号。2022年获第三届宁夏离退休专业技术人才突出贡献奖。