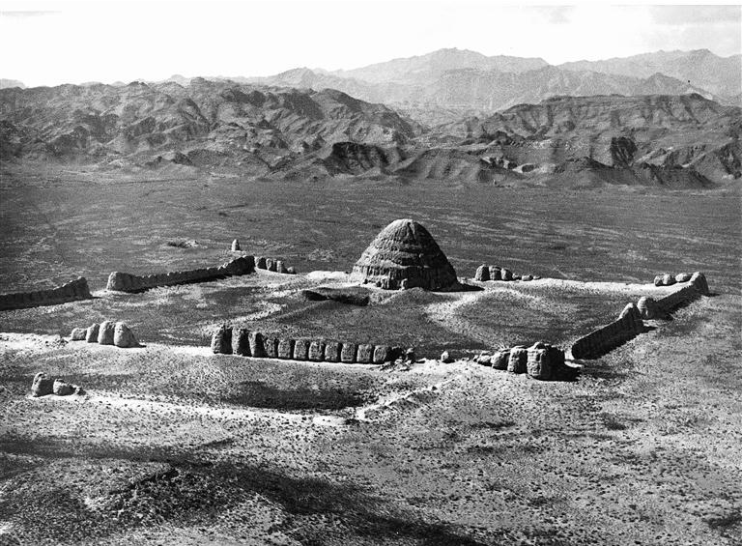

1937年德国飞行员航拍图。(图片由银川西夏陵区管理处提供)

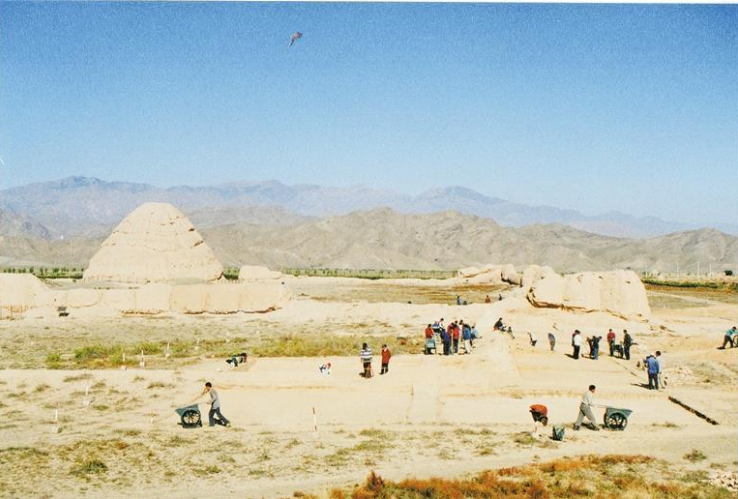

西夏陵发掘工作场景。(图片由银川西夏陵区管理处提供)

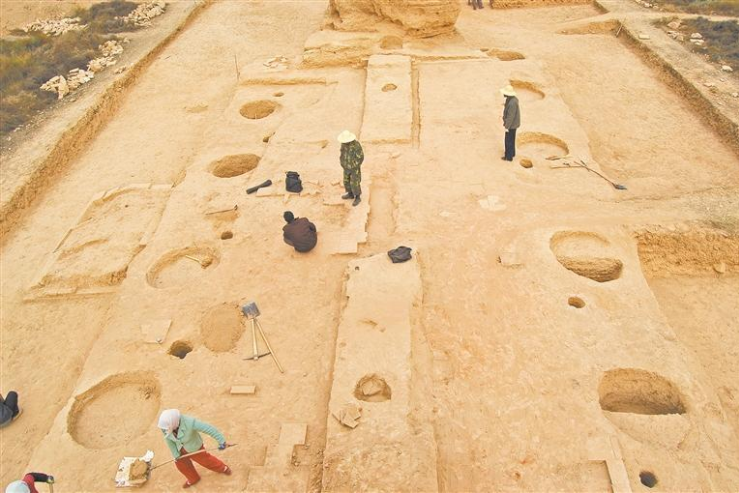

陵墓台基发掘现场。(图片由银川西夏陵区管理处提供)

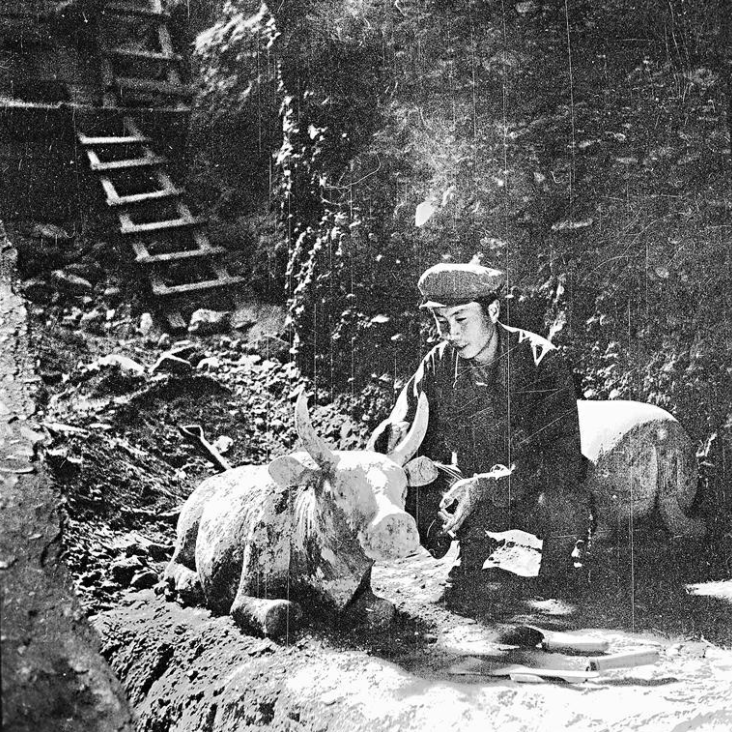

西夏鎏金铜牛出土时,工作人员在清理现场。

风,掠过贺兰山口,掠过贺兰山下的黄土冢,陵塔沉默如谜。

神秘的西夏陵是如何被人们发现的?

回望,朔风漫卷着历史的沙尘,把耀眼的碎片,悄悄塞进每个凝视者的掌心。

发现、发掘,尘封的历史再现。

发 现

西夏陵的考古工作始于20世纪70年代初期,已长达半个世纪。

但西夏陵的发现却不止于此。

明代《嘉靖宁夏新志》记载:“贺兰之东,数冢巍然,即伪夏所谓嘉、裕诸陵是也。其制度仿巩县宋陵而作。人有掘之者,无一物。”

明代安塞王朱秩炅也曾写过一首《古冢谣》:“贺兰山下古冢稠,高下有如浮水沤。道逢古老向我告,云是昔时王与侯。”

然而,这些“古冢”究竟“住”着哪些王与侯,并没有明确记载。

1937年,德国飞行员卡斯特尔在飞越宁夏平原时发现,在贺兰山脚下排列着众多巨大的土堆,宛如埃及金字塔,又或是史前文明的遗迹。他把这些“巨大的土堆”拍摄下来,发表在上世纪30年代航拍中国的影像志《中国飞行》中——这是西夏陵近代首次出现在世界面前。但是,当时没有人能说得清这是什么,又是什么时候建造的。

1971年,宁夏一支施工队在贺兰山下意外挖出了十几件古老的陶制品。它们当中还有一些形状规则的方砖,上面镌刻着一行行和汉字很像、但又完全不认识的方块字。施工队立刻停止工程挖掘,将这一情况迅速报告给宁夏相关部门。

接到报告后,考古人员驱车赶到现场,开始进行抢救性挖掘。10天之后,一个古老的墓室重见天日:专家们在墓室中发现了大量巧夺天工的壁画、精巧别致的工艺品及方砖等陶制品,方砖之上布满了一个个方块文字及花纹……

这些巨大的土堆终于被考古学者确认了身份:它们既不是史前文明的遗迹,也不是唐墓宋陵,而是西夏的墓葬;而方砖上那些犹如天书般的文字,在研究后被认证为西夏文。

当考古学家的锄尖敲开土层的刹那,时间的褶皱忽然舒展,所有被岁月掩埋的呼吸都在这一刻,轻轻叩响了现世的门:考古人员对在这里发现的高大墓冢按调查顺序进行了首次编号,并在此后半个世纪进行了科学系统的考察和研究。

西夏陵,自此揭开了神秘面纱。

发 掘

历史典籍上简短的描述,往往是考古学家们历经千辛万苦的艰难探索。

“二十四史”中并没有西夏的专史,这为后世考古留下了千古难题。翻阅史料,大量的现场勘查、研究工作却毫无进展。

如何让西夏陵的秘密重现人世?几代考古人长达数十年、历经无数次的无功而返和再次出发,最终找到了确凿实证。

提到西夏陵的发掘,不得不感谢两位考古专家——钟侃和李范文。

1972年春节刚过,从西北大学考古学专业毕业十多年、正在宁夏展览馆工作的钟侃,随宁夏展览馆考古队对编号为8号陵墓的土台子进行挖掘。起初,他们只是采集到很多带有西夏文或汉文字的残碑,及雕刻有花纹的石片、建筑饰件,直到4块独特的石座出现:石座顶部平整,中间有一方形眼,面向封土的一侧雕刻有非常奇特的人像,浓眉、突眼,乳房非常夸张地凸出,双足露地。

多年后接受媒体采访时,钟侃内心的激动溢于言表:“中原的碑座多为象征长寿的龟,这些人像碑座的寓意何在?碑座上的人像是男性还是女性?这让我们带着更大的兴趣和期待继续挖掘,果然惊喜不断出现。”

在编号101陪葬墓的挖掘中,一头造型完整、长1.2米、重达188公斤的鎏金铜牛出现了,而它所在的墓道距离地面近25米,相当于8层楼高!

墓葬中出现这样精致的鎏金铜牛意味着什么?这个大家伙又是怎么被放到地下的?

钟侃和同事们完成的这次挖掘,吸引了整个中国考古界的目光。随后,大量的石雕艺术品逐渐亮相于这片陵墓群。

随着挖掘出的残碑数量越来越多,残碑上神秘的西夏文字让来自北京的学者李范文毅然决定,从中国社会科学院调到宁夏工作。

在随后的6年时间里,李范文对3270块西夏残碑逐一考释,积累了大量原始资料,整理出近6000个西夏文字,先后写出了《西夏陵墓出土残碑粹编》《西夏研究论集》,并完成了世界上第一部西夏文字典《夏汉字典》。

李范文对解密西夏文字的执着,为西夏陵考古发掘工作带来突破性进展。

在清理7号陵东西两座碑亭时,李范文从大量西夏文及汉文残碑中成功拼合出一块西夏文碑额,并考释出碑额上16个西夏文篆书为“大白高国护城圣德至懿皇帝寿陵志文”。由此,7号陵被确定为西夏第五代皇帝仁宗仁孝的寿陵,也是西夏陵中迄今为止唯一一座确定主人的陵墓。

此后几十年间,一代又一代的考古工作者“顺藤摸瓜”,不断对西夏陵进行田野调查和持续发掘,基本廓清西夏陵总体布局、遗存构成:在贺兰山东麓洪积扇戈壁上,包含9座帝陵、271处陪葬墓、5.03公顷北端建筑遗址、32处防洪工程遗址等4类建筑遗址,以及7100余件可移动文物。

西夏陵的发掘,为中国统一多民族国家的形成和发展提供了不可或缺的考古支撑。

时光流转到2025年7月,西夏陵迎来了新的转折点。

作为“西夏陵”申遗咨询团队负责人,中国建筑设计研究院建筑历史研究所名誉所长陈同滨带领申遗团队向世界遗产大会递交的报告这样写道:西夏陵是公元11至13世纪我国北方农牧交错地带多民族融合、多元文化交流的产物,为中华文明多元一体格局和统一多民族国家形成过程提供了特殊物证,在世界文明史上具有不可替代的重要地位。

陈同滨表示,西夏陵不仅仅符合“对现存或已经消失的人类文明或文化传统构成或典型的见证”,其申遗的过程本身也是高层级的中外文明交流互鉴。“它不仅展现了中华文明的璀璨结晶,也为世界文明的美美与共架起了一座坚实的桥梁。”陈同滨说。(记者 尚陵彬)