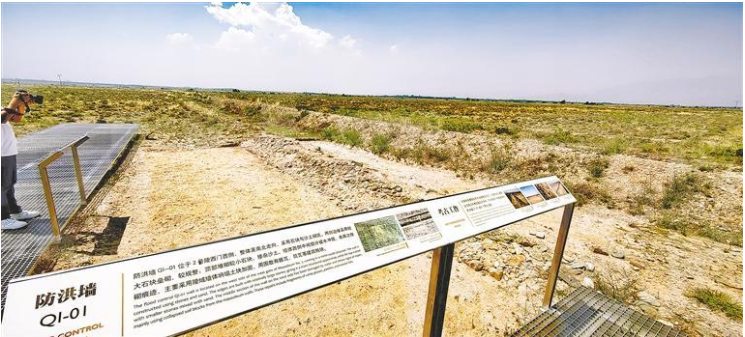

西夏陵防洪墙。

现代化的监测设备。

西夏陵监测中心。

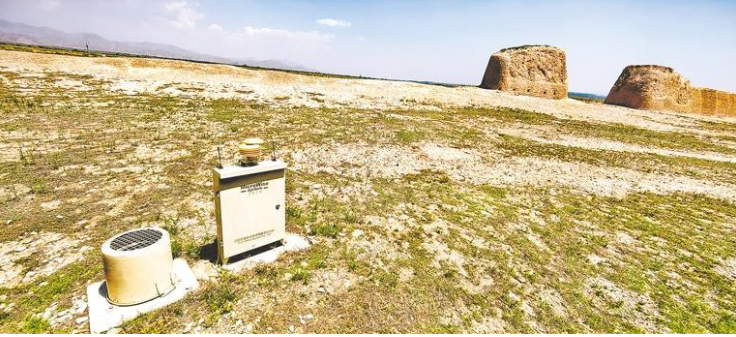

陵冢下的监测设备。

贺兰山下,大地苍茫。西夏陵如同一位沉默的史诗吟唱者,纵然久经风霜仍傲然挺立。朔风年复一年地雕刻着它的轮廓,雨水冲刷着它的肌理,盐碱侵蚀着它的筋骨,野草灌木在它的缝隙间肆意生长……

面对自然之力的无情侵蚀,守护者们用智慧“保鲜”遗存,用科技为遗存注入活力,让西夏陵成为活着的文物保护教科书。

在保护中讲好中华文明的故事

“西夏陵主要采用夯土技术建造,这种建筑的保护是世界性难题。2000年,我们与敦煌研究院开展合作,从本体加固和提高夯土表面抗风化能力两方面入手,探索适宜西夏陵的保护方法。”7月10日,银川西夏陵区管理处文物管理科的工作人员梁斌杰站在3号陵遗址前,为来访的全国媒体记者讲述西夏陵保护的故事。

“就像医生治病一样,我们既要治标更要治本。每一处修复都凝结着几代文物保护工作者的智慧。这些看似简单的夯土墙,实际上蕴含着古人惊人的建筑智慧。”梁斌杰指着墙体上的一道修复痕迹和不远处的陵塔说,我们的使命,就是让这份智慧能够穿越时空,继续向后人诉说中华文化传承的故事。

1985年,西夏陵被公布为银川市文物保护单位,并在重点区域设置了安全围栏,对部分遗址进行临时支护。1986年,西夏陵首次正式向中外游客开放(3号陵)。此后,《西夏陵保护规划》《西夏陵区文物保护管理办法》《银川市西夏陵保护条例》相继实施,进一步夯实了依法保护基础。1988年,为更好地保护这处西夏时期留存至今规模最大、等级最高、保存完整的考古遗存,国务院将其确定为“第三批全国重点文物保护单位”。

西夏陵遗址保护采取的是保护管理机构与高水平科研机构长期合作的模式,这一模式从1999年持续至今。其中,西夏陵区管理处和敦煌研究院共同开展的9座帝陵和44座陪葬墓的保护工程,最大程度消除了西夏陵文物安全隐患。同时,经不懈努力,管理处完成了陵区防洪工程建设,对遗址本体及周边环境实施了有效的保护管理。

目前,西夏陵区管理处已组建起一支由遗产保护管理、文物博物馆、生态环境保护、旅游管理等不同专业背景构成的160余人的专业队伍。

让久远历史“活”起来

1986年,银川西夏陵区管理处成立之初,文物库房仅是一间40平方米的办公室,存放的文物多为从遗址区收集的残砖断瓦,保护条件极为有限。1998年,随着初代西夏陵博物馆的落成开放,库房面积虽扩大至200多平方米,但仍面临设施简陋、技术落后的困境。2019年,一座建筑面积达9000平方米的现代化博物馆在贺兰山脚下拔地而起。新馆不仅配备了恒温恒湿储藏系统、文物修复实验室等先进设施,还通过数字化技术对有机质文物实施精准保护。

走进西夏陵博物馆,只见米黄色调展馆的恒温展柜中,188公斤的鎏金铜牛静卧,几方西夏文碑刻默立一旁,转过回廊,琉璃鸱吻在射灯下流转着久远历史的流彩。来自北京的摄影师张立杰激动地连连按下快门。在她的镜头中,妙音鸟造像在晨光中流转着温暖的光晕,仿佛下一秒就会振翅高飞,吟唱出失传已久的西夏古乐;龙头样的琉璃套兽造型,每一片鳞甲都折射出彩虹般的光彩。

如今的西夏陵博物馆,汇聚了近万件珍贵文物。通过“实物+科技+艺术”的展陈方式,将西夏的冶铁术、活字印刷、制瓷工艺等,转化为可触可感的沉浸式体验。游客可在“西夏文木活字印刷体验馆”亲手拓印西夏文字,或通过4D影片《西夏地宫奇幻之旅》穿越回11世纪的兴庆府街市。

现代科技“保鲜”历史遗址

贺兰山脚下,这些由夯土筑就的巨型陵冢呈现出独特的浑圆轮廓,远远望去宛若隆起的驼峰。

这些“土包”实则暗藏玄机。现代化的监测设备如同精密的“听诊器”,24小时守护着这些珍贵的文化遗产。那些看似平静的土黄色陵冢,正与监测系统进行着无声的对话,讲述着它们久经风霜的故事。

“土遗址作为人类文明的活化石,正面临着不可逆的岁月侵蚀,已有七八百年历史的西夏陵正经历着自然老化的过程。虽然时光流逝无法阻挡,但通过现代科技手段,并采取针对性的保护措施,我们依然能够为这位‘高龄老人’延年益寿,让这段珍贵的历史记忆得以更长久地留存。”北方民族大学教授、博士研究生导师杨蕤告诉记者。

“只需要用手机就能随时监测雨量,降雨量能精确到零点几毫米,风速精确到秒,视频监控稍有异动,系统就会第一时间发出预警。”7月10日,在西夏陵区管理处西夏陵监测中心,文物管理科的工作人员武涵和同事正凝神观看电子大屏,大屏上清晰地显示着设备实时传回的数据,包括遗址土壤温度、土壤含水率、位移沉降等,以及大气温湿度、降雨量等气象环境数据。超过正常峰值,系统就会报警,并与关联工作人员的手机同步。

自2017年起,西夏陵进入预防性保护阶段,引进了遗址动态信息及监测预警系统,借助科技力量提高遗址保护精细化水平和预防性保护能力。

此外,西夏陵区管理处还建立了安全技术防范系统,通过视频监控、入侵报警、电子巡查、应急指挥、监控中心、出入口控制、地理信息等系统的联动,实现了人防与技防的结合。

毕业于东北林业大学信息管理与信息系统专业的武涵,已在西夏陵文物保护一线坚守了4年。“当我第一次站在西夏陵前,看到久经风霜的夯土建筑,在夕阳下泛着金色的光芒,那一刻我突然明白了什么是‘文明的重量’。”此后,武涵当了两个月的博物馆讲解员,每天穿梭在博物馆的展柜间,“最打动我的是老一辈专家们的故事。有人在这里一守就是几十年,把青春年华都献给了这些夯土墙。”

如今,武涵和她的年轻同事们正用数字化技术为古老文明注入新活力。“参与西夏陵申遗和保护工作的日日夜夜,是我们这代人最珍贵的记忆。”武涵说。

在西夏陵区管理处,像武涵这样的“80后”“90后”员工已占到员工总数的四成。每天清晨,当第一缕阳光洒向西夏陵,他们的身影就活跃在监测中心、考古现场和工作间里,用青春续写着西夏陵新的守护篇章,让西夏遗存在数字时代焕发新生。(记者 张涛 文/图)