“塞上江南”再添新荣光!9月23日重庆的大国工匠论坛上,郭从喜、张玉川两位宁夏工匠捧回“大国工匠人才”证书,让宁夏实现这项国家级荣誉“零的突破”。这不仅是宁夏高技能人才的历史性突破,更是一曲“技能报国”的新乐章。标志着宁夏产业工人队伍建设的硕果,展现了平凡岗位上的不凡价值。他们的故事,是匠心筑梦的最佳注解,更是中国制造迈向中国创造的微观缩影。(9月23日宁夏新闻网)

一技之长,能动天下。郭从喜被称作“毫芒刀客”,三十多年跟钽铌材料打交道,把小小的车刀玩出了大学问——自主研制专用刀具,填补国内钽铌加工刀具设计的空白,如今还在为火箭喷管加工把关。微米级的精度,差一点都不行,这股“较真劲”,不就是工匠精神最生动的注脚吗?张玉川这位“铁裁缝”更不含糊,三十八年拿焊枪,用“破坏恢复法”挽回840万元损失,发明的“悬吊挂钩”在全国电力行业推广,累计止损超千万元。他们用双手证明:所谓“绝技”,不过是把一件事做到极致,把“不可能”变成“我能行”。正如古人云:“天下大事,必作于细”,这种于细微处见真章的功夫,正是工匠精神的灵魂所在。

2025年“大国工匠人才”郭从喜。

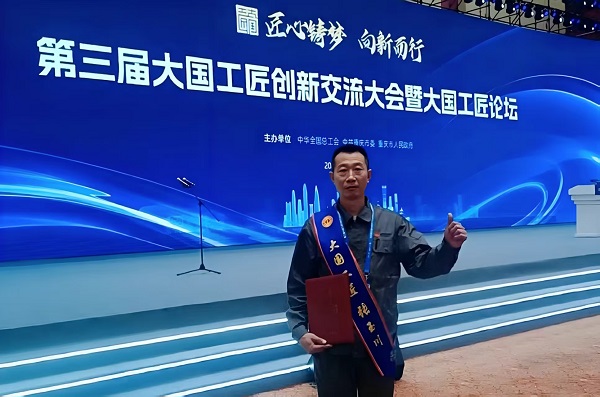

2025年“大国工匠人才”张玉川。

人才蔚起,国运所系。宁夏的“破零”,绝不是偶然,而是政策托举下的必然。有人说,工匠是“养”出来的,这话一点不假。这些年宁夏为技能人才搭台,可是下了真功夫:投资2.3亿元建87个实训基地,搞“工匠学院+企业学堂”双轨培养,培育出3600名“宁字号”技术能手;全区技能人才从28万增长到41万,高技能人才占比提升12个百分点。就像种树要先培土,有了这样的“沃土”,才能长出郭从喜、张玉川这样的“参天树”。如今宁夏工匠学院机构、编制全落实,更让“想当工匠、能成工匠”有了制度保障——这份“破零”荣光,是两位工匠的荣耀,更是宁夏技能人才培养体系的勋章。这些背后,是自治区党委政府高瞻远瞩的人才战略布局。这一系列成果充分证明:人才培养的投入,是最具远见的投资;技能人才的成长,是高质量发展的坚实根基。

更要看到,塞上工匠的故事,是“技能报国”的时代缩影。从“毫芒刀客”雕琢特种材料,到“铁裁缝”焊牢大国重器,他们干的是具体活,扛的是大责任。就像习近平总书记强调的,“劳动者素质对一个国家、一个民族发展至关重要”。在中国制造向高端迈进的今天,我们缺的不是简单的操作工,而是像郭从喜、张玉川这样能攻关、善创新的“技能尖兵”。宁夏的“破零”,不仅是一个省份的突破,更传递出一个信号:无论在塞北高原还是江南水乡,只要肯钻研、能坚守,普通劳动者也能凭技能站在国家级领奖台上,用匠心为祖国发展添砖加瓦。

当然,“破零”不是终点,而是新起点。现在宁夏有了“大国工匠”,更要让这份荣光“传下去”——让郭从喜的车刀技艺、张玉川的焊接妙招,通过大师工作室、工匠学院传承给更多年轻人;让更多企业看到技能人才的价值,让“学技能、当工匠”成为年轻人的新选择。毕竟,一个国家的制造实力,从来不是靠一两位工匠撑起来的,而是靠千千万万个“郭从喜”“张玉川”,靠一代又一代工匠的接力奋斗。

时代呼唤,使命在肩。当前,我国正处在制造大国向制造强国转变的关键时期,更需要一大批像郭从喜、张玉川这样的高素质技术技能人才。他们用实践证明:技能人才是支撑中国制造、中国创造的重要力量。这份“破零”的荣光,必将激励更多劳动者走技能成才、技能报国之路。

塞上秋风里,奖章闪金光。从“塞上工匠”到“大国工匠”,这条成长之路正在宁夏越走越宽。郭从喜、张玉川的故事告诉我们:匠心从无捷径,报国不分岗位。当更多劳动者把“技能”当回事,把“匠心”刻进骨子里,我们定能在制造强国的路上走得更稳、更远,让更多“中国精造”闪耀世界舞台。这份“破零”背后的荣光,必将照亮更多技能人才的报国之路!(宁夏新闻网特约网评员 邓随新)