近日,江苏南京收费站的一幕令人心惊:一名驾驶员在智能辅助驾驶功能开启后,竟在车内酣然入睡。无独有偶,山西高速上,一名车主同样因过度依赖“自动驾驶”而酿成事故,车辆撞上护栏。这些并非孤例,短视频平台上,类似“躺平开车”的场景时有出现,评论区既有对“科技解放双手”的赞叹,也不乏对漠视安全的批评。智能辅助驾驶,本应是行车安全的“助手”,却在一些人手中成了危险的“隐形司机”。这场由技术便利引发的安全博弈,折射出车企宣传、消费者认知与监管应对的多重困境。(9月25日《法治日报》)

当前,车企与部分消费者在智能辅助驾驶使用上俨然展开了一场“猫鼠游戏”。为防范滥用,多家车企已升级驾驶员监测系统(DMS),通过视觉识别、触觉感应等多重技术,构建“提示-警示-干预”的安全防线。然而,道高一尺魔高一丈,一些消费者用电容感应绒布、配重环等“智驾神器”破解监测,甚至钻研遮挡摄像头、佩戴特制墨镜等“偏方”,刻意逃避系统监管。电商平台上,此类“神器”公开销售,暗示着滥用行为已形成灰色产业链。这场“斗智斗勇”背后,是技术防线与人性侥幸的持续角力,更凸显了安全教育的紧迫性。

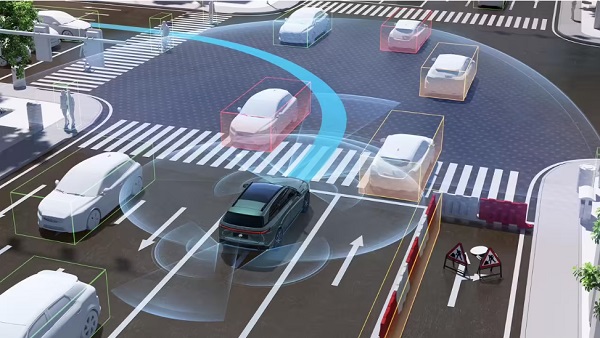

网络图片

消费者对智能辅助驾驶的滥用,某种程度上是车企过度宣传的“后遗症”。近年来,为抢占市场高地,部分车企在营销中刻意模糊“辅助驾驶”与“自动驾驶”的界限,滥用“自动”“智能”“解放双手”等词汇,营造出一种技术已臻成熟的错觉。这种夸大其词的宣传,极易误导消费者高估系统能力,滋生盲目信任。当“科技感”被过度包装为“安全感”,一些车主便放松警惕,将生命托付给远未成熟的L2级系统,直至事故发生时才幡然醒悟。车企在追求商业利益的同时,必须坚守伦理底线,以严谨、透明的宣传引导用户正确认知技术边界。

更深层次看,滥用行为也源于部分消费者对技术的盲目崇拜与侥幸心理。他们将智能辅助驾驶视为“万能保险”,迷信科技能杜绝一切风险,却忽视了“不怕一万,就怕万一”的基本安全法则。事实上,当前技术仍存在感知盲区、突发场景应对不足等局限,雨雪天气、复杂路况均可导致系统判断失误。一旦驾驶员分心、脱手,短短几秒的延迟接管就足以酿成悲剧。法律明确规定,驾驶人才是责任主体,任何“神器”或系统都不能成为事故的免责牌。

“手握方向盘,脚踩鬼门关。”这句老话在智能时代依然振聋发聩。技术再先进,其本质仍是辅助,而非替代。杜绝滥用乱象,需多方合力:车企应强化技术伦理,摒弃误导性宣传,以更稳健的技术迭代筑牢安全底线;执法部门需加强对滥用行为的查处与警示,提高违法成本;而每一位驾驶员更需时刻谨记,关注路况、手握方向,才是规避“万一”的唯一正途。唯有让理性驾驭技术,方能真正驶向安全与便捷并存的未来。(宁夏新闻网特约网评员 关育兵)