2025年10月1日起,纸质火车票(报销凭证)将正式停用,全面由电子发票取代。随着最后一张纸质火车票退出历史舞台,中国铁路正式迈入全电子化时代,完成了从“硬纸票”到“电子票”的蜕变。这场转型,既是技术驱动下效率提升的必然结果,也反映出时代变革中“进步”与“阵痛”的共生——它既以高效率便利了大众,也在部分群体的适应困境、情感记忆的载体缺失中,暴露出技术迭代与人文关怀间的待补缝隙。

网络图片

纸质车票的谢幕,是时代发展的必然选择。伴随着我国经济的飞速发展,四通八达的火车出行成为人们的最佳选择,传统纸质票务已经难以满足出行需求。电子客票通过身份证“一证通行”,大大提升了运输效率,节约了旅客出行的时间成本。这种效率提升不仅体现在物理空间的疏解,更在于流程的优化:购票、改签、退票全流程线上化,极大程度上避免买到假票、丢失车票、挂失补票等难题,让“说走就走”的旅行真正成为可能。

但变革的另一面,也存在着不容忽视的“负面阵痛”,部分群体的“适应困境”尚未完全化解:2025年初时,尽管人工窗口仍在,但部分小站的人工窗口进行了缩减,旅客需要花更多的时间排队才能购票;不熟悉手机操作的务工人员仍有因错过购票时间或因无法打印报销凭证影响薪资结算的情况。同样站在“数字鸿沟”之外的还有占我国总人口22%的老年群体(截至2024年末),他们的出行难度同样因为高度的信息化而大大提升。目前老年群体大多仍依赖于纸质车票,他们通常选择线下购票,并通过纸质车票来了解行程信息及寻找座位。如果纸质车票不再提供,让老年人都使用智能手机来了解信息就属实“强人所难”了。

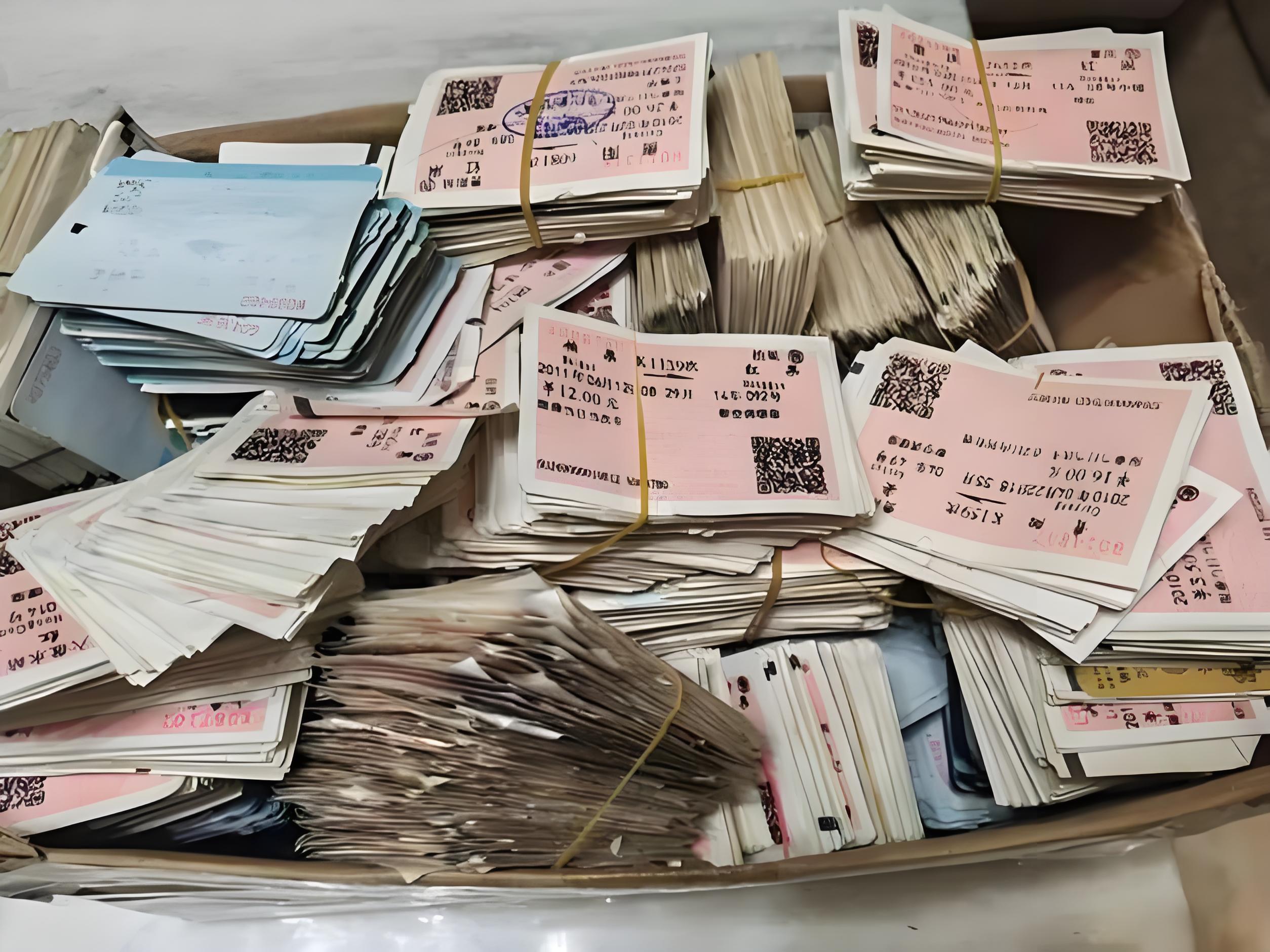

情感维度上,在抖音平台#纸质车票#话题下,网友们纷纷晒出了珍藏的车票:从上学返校的车票,到打工人春节返乡的车票,抑或异地情侣奔赴心爱之人的车票……这些火车票,都是一段段人生路的见证,翻阅纸质车票时摸到的折痕、闻到的油墨味,都是故事的一部分。这些车票早已超出原本的交通凭证的意义,成为了中国人情感寄托的载体。然而电子票就只有一串数字,让情感留存少了一份“实在感”。

此外,在大量使用数字技术的同时,信息安全的问题也威胁着使用者和平台。不少人都遇到过预订车票、机票退改签的骗局,那么这些购票信息是如何得到的?购票后会收到目的地的相关酒店、景点等信息,不同平台是如何实现信息互通的,这是否也涉及到了个人隐私的泄露?这让部分旅客对电子客票的信息安全产生担忧——技术越便捷,隐私保护的“防火墙”越需筑牢。

从纸质车票到电子客票的变迁,折射出时代浪潮中技术与人文的复杂关系。效率提升是发展的“引擎”,但人文关怀才是发展的“方向盘”。唯有在“进步”与“阵痛”的博弈中持续调整,让技术始终围绕“人”的需求转动,才能为技术发展过程中出现的“漏洞”打上人文的“补丁”。

(作者:高婧蕾 宁夏大学新闻传播学院2023级卓越班)