“用手机软件对牛的脸部识别采集信息后,就会建立一牛一档案,从入栏到出栏甚至到餐桌,都能实现数据可视化。”近日,看着技术人员对自家的牛进行“牛脸识别”,养牛多年的海原县海城镇堡子村村民洪兴录,一边认真学习一边感叹:“养牛进入了新时代!”

技术人员杨小龙对洪兴录家115头牛的正脸、左侧、右侧分别进行了“牛脸识别”,所采集的数据就进入海原县牛只电子档案系统。在该县农业农村局智慧肉牛大数据平台大屏幕上,全县肉牛产业可视化数据一目了然:全县肉牛存栏数148718头、牧场6个、养殖户11681户、合作社38个,公牛40492头、母牛……此外,还有肉牛分布地图、品种组成、年龄分析图表、检疫数据、投保情况、贷款情况等,每一个子页面又有进一步的详细数据。

“牛王谷”如大地“音符”,奏响肉牛产业致富曲。

“可以说一图在手信息无忧,行业动向一览无余,决策支持会更加精准无误。”海原县农业农村局副局长马小虎介绍,县上建设了智慧肉牛大数据平台项目,其核心技术就是牲畜数据采集以及活畜脸部识别技术,为海原县肉牛产业发展提供了全方位的信息化技术数据支撑。

“以前给牛打耳标采集相关数据,硬件和人工成本都比较高,而且容易带来活体应激反应和疫情风险,造成怀孕牛的流产。‘牛脸识别’采用非接触方式,对活体牲畜没有影响。”技术人员叶锦江说,“牛脸识别”可以充分利用养殖户的手机和现有安防摄像头完成图像和数据采集,简单易用成本低。

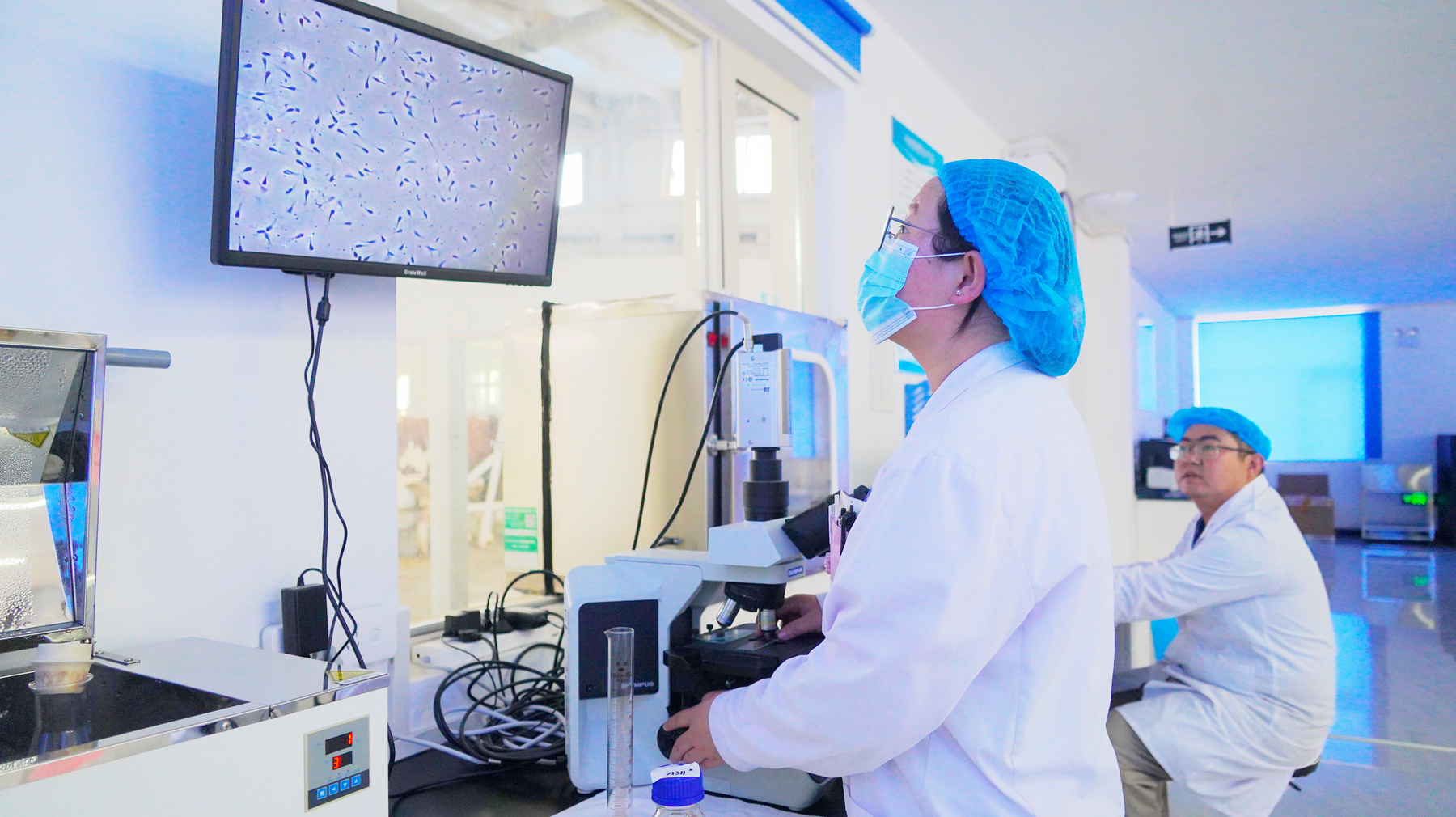

鲜精质检。

据了解,通过“牛脸识别”,还可以对牛和养殖户的身份进行绑定与确权,保证牛只饲养、交易、屠宰全过程跟踪溯源的身份唯一性。项目开发方负责人朱强介绍,海原县智慧肉牛大数据平台是全国首个将活蓄脸部识别技术应用于县域肉牛产业发展的综合性信息化云平台项目。目前,该县完成“牛脸识别”的有5万余头牛,预计年底将全部完成。

如今,科技应用已助推海原县肉牛产业由粗放走向集约化饲养。走进西安镇薛套智慧牧场,智能称重系统随时监测肉牛的体长、体高、体重和生长速度等。而智能精准饲喂系统则根据监测数据,对每天的饲料进行精准配比,保证牛只营养均衡、高效发育。

海原县肉牛品质逐年提高。

在宁夏康园种养殖专业合作社,20余栋标准化牛舍依山就势干净整洁,一头头肉牛膘肥体壮、毛色光亮。负责人康飞将从一个养牛“小白”开始,到如今达到近2000头规模,仅用4年。“我有两大底气!”康飞将自豪地说,县上不但从政策方面对肉牛产业的全盘扶持,而且从肉牛品质上有技术支持。“我用县上免费提供的牛王谷生产的冻精进行母牛冷配品种改良,已生产900多头牛犊。生长18个月出栏平均体重达到850公斤,比传统品种增长225公斤,一头牛增收5850元。”同时,带动周边农户约812户共同增收。

势头强劲的康园牛场。

为健全肉牛产业链,海原县投资上亿元建成投用由良种牛繁育中心、科研基地和种质资源库组成的“牛王谷”。负责人张海涛介绍,目前已存栏种子公母牛440头,累计生产冻精89.6万剂、胚胎503枚,推广销售冻精22.4万剂、胚胎250枚。其中向海原县推广优质冻精8万剂,共冷配母牛33334头,今年已产犊6523头,当地肉牛品种改良初显成效。

截至目前,海原县肉牛养殖户达2.8万户,肉牛存栏量14.87万头,良种率达到94%以上。全县41%的农村家庭从事肉牛产业,农民生产经营性收入的40%来自肉牛养殖。(宁夏日报记者 王文革 文/图/视频)