讲述人:陈敏求

人物简介:

陈敏求,1938年出生于湖南湘乡市。1961年湖南大学土木工程系毕业后,分配到宁夏公路勘测队任技术员。1963年—1977年,随交通部公路二局先后在青海、四川等地担任桥梁建设工作,先后担任乌江大桥、三江大桥、容奇大桥等桥梁的主要建设者。1977年被派往中非共和国担任工程设计人员,1978年回国后,到湖北宜昌参加葛洲坝三江大桥建设。1982年9月调回银川,参与中宁黄河大桥修建工作。1983年—1997年任宁夏回族自治区交通厅厅长。1998年—2003年,任宁夏回族自治区第八届人大常委会副主任。

陈敏求在练习书法。

80岁的陈敏求与公路桥梁的缘分,几乎贯穿了他的整个职业生涯。他的职业之路起始于宁夏,中间经历国内外多个重大工程的历练,上世纪80年代初再度回到宁夏,从此再未离开。谈及从改革开放之初直至新世纪初期宁夏公路桥梁建设的重要节点、重要工程,尤其是建造干线公路、改渡为桥和修建首条高速公路,陈老可谓最权威的亲历者。他也是宁夏现代交通事业的重要“答卷人”。

初到宁夏,道路之差超出想象

1961年大学毕业时,我对宁夏并不是十分了解。记得当时大家都说宁夏条件非常艰苦,风沙大,去那里工作困难会很多。我出身农民家庭,吃苦我不怕。按照组织安排,当时我有很多地方可以选择,但最终还是选择了宁夏。

尽管做好了思想准备,但真正到了宁夏,这里的落后面貌还是让我很吃惊,到银川下了火车一看,街上全是土路、土坯房。记得当时银川只有解放街和新华街铺的是沙砾,其它都是土路,一下雨根本出不了门。宁夏当时的环境确实比南方差远了!

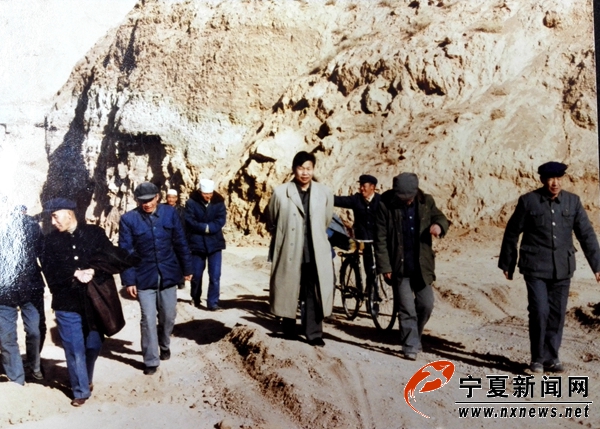

1988年11月,陈敏求(中)在同(心)海(原)路工程现场查看施工情况。

到宁夏报到后,我被分配到宁夏公路勘测队,成为一名技术员。1962年,我参加了交通局组织的地方道路调查工作,我们一行4人坐着毛驴车,一天最多能走20公里路,走到哪里就打地铺住在那里,调查历时三个多月。那时候的地方道路没有路基,也没有路面,更没有桥涵,就连干线公路109国道的路面也是一段沙砾一段土路。记得当时民间有句顺口溜:“晴天扬灰路,下雨水泥路,春季弹簧路,秋冬搓板路”,说的就是当时干线公路的实际情况。之所以叫“弹簧路”,是因为当时宁夏灌区的路面路基低,春季化冻造成路面裂缝冒浆,进而导致路面出现不均匀的起伏现象,司机把这样路面形象的称作“弹簧路”。

因为当时宁夏没有修路资金,哪条路坏了,只能临时修一下,根本没钱修新路。这样的情况一直持续了上世纪80年代初。

架黄河桥,解决群众过河难题

1963年,我随交通部公路二局前往青海、四川、湖北甚至更遥远的中非共和国,参与了飞跨乌江天险的乌江大桥、横亘长江的三江大桥、连通珠江的容奇大桥的建设,直到1982年9月才回到宁夏,这段特殊的经历让我掌握了丰富的桥梁、道路建设经验。

1983年我刚回到宁夏后,主要抓了两个项目工作,一是改造干线公路;二是改渡为桥。黄河将宁夏平原分为东西两半,在自治区成立后的很长时间内,黄河两岸的群众主要靠渡船等工具摆渡来往,有的地方连渡船都没有。

中宁黄河公路大桥。

1983年12月,中宁黄河公路大桥正式开工建设,这座大桥是沟通银川平原和宁夏六盘山区的一条重要枢纽,也是宁夏第一座现代化公路大桥。大桥建设中,我把从外地学到的“预应力钢筋混凝土简支梁技术”运用其中,大大提高了大桥的承载量。

按照中宁黄河大桥的最初设计,其桩基深度达40多米,后来我调查发现,宁夏平原黄河地质条件好,没必要打那么深。经过反复测算,将其缩短为33米,这一处改动为国家节约资金90多万元。此外,在大桥两岸的防护工程建设中,我还通过水工实验,就施工方法、技术工艺做了进一步调整,缩短了护岸和堤坝,这一改动又节约了100万元的建设资金。大桥通车后,从银川乘车前往固原的时间由3天缩短为1天。

在黄河上架桥对于带动当地经济社会发展的重要性显而易见,但真正触动我的却是1987年发生在黄河上的一起翻船事故。作为交通人,我觉得自己肩负的责任重大。因为这次事故,我们决定加快黄河大桥的修建进度,在之后短短的几年中,我们相继建成了石嘴山黄河大桥、青铜峡黄河大桥、中卫黄河大桥、银川黄河大桥,在当时公路桥的密度居黄河流经省区之首,这在一定程度上缓解了群众渡河难题。

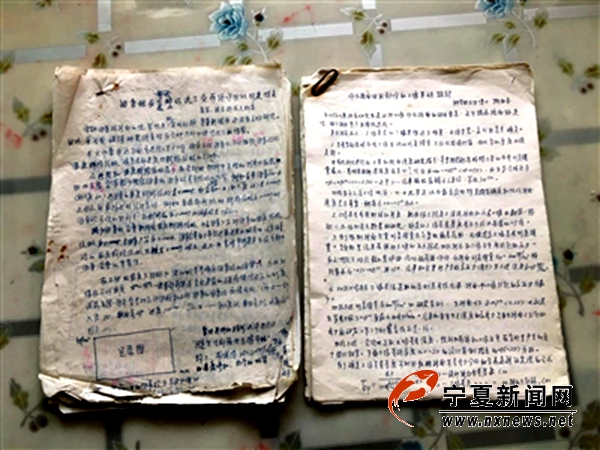

陈敏求当年的工作日志。

争取资金,完成宁夏东西干线

“要想富,先修路;公路通,百业兴”。这是当年流行很广的一句话。因为道路交通发展缓慢,严重制约着宁夏经济社会的发展。为此,宁夏交通厅做出决定:大力修建干线公路,同时建设南部山区的道路网。

修路就得花钱,当时遇到最大的问题是没有修路资金。因为在交通部工作过一段时间,我就坐火车去北京,向交通部汇报宁夏的交通状况,积极争取修路资金。在交通部大力支持下,我们先后完成了宁夏东西干线公路建设。东干线起点位于石嘴山,经陶乐、白土岗子、下马关、预旺、彭阳,最后至甘肃省平凉市;西线是贺兰山沿山公路,北起平罗县崇岗镇,经青铜峡土墩梁,西至中卫再渡黄河至海原、西吉到甘肃省静宁县。记得在勘测西干线时,从中卫县到静宁县,整整用了一个星期,车走一段就没路了,后来全凭两条腿走。到1989年,银川到固原、石嘴山的路基本都变成了柏油路。

据统计,“八五”期间,中央给宁夏的交通建设资金补助金额达到3亿元。其实,交通部支持宁夏交通建设,还有一个重要原因。按照当年交通部一位领导的话说,“拨给宁夏的公路建设补贴资金看得见,摸得着!”。

从1984年起,国家连续10年动用库存粮布以工代赈,扶持贫困地区修建山区公路,当时固原地区的老百姓积极投工投劳,参与修路,先后新建和改建山区公路1600多公里。记得1987年西海固地区遭遇大旱,老百姓粮食拉不进去,牲口的草料也拉不进去。在当地政府的大力支持下,我们为固原地区各乡镇修建了多条农村公路。时任固原地区专员李国山感慨地说,“这可是老百姓的救命路啊!”的确,当时如果路修不通,那是要饿死人的,连牲畜的命也保不住!

打通隧道,五年攻克六盘天险

说起宁夏的交通史,不能不提312国道六盘山隧道,它的建成通车,结束了陕、甘、宁三省区人民翻山越岭过六盘山的历史。

六盘山隧道。

312国道是国家干线公路,六盘山是宁夏途经兰州去往西北、西南地区的咽喉要道。以前没有隧道,乘车上山下山异常艰难,常常要花费数小时,因六盘山路段坡陡弯急,加之车流量大,交通事故频发,尤其是遇到下雪天,山路根本没法走。1987年夏天,一辆河南客车翻越六盘山时发生事故,造成十多人伤亡。这起严重的交通事故让我感到十分痛心,于是我下定决心,一定要在六盘山修建一条隧道。当时宁夏还没有修建过隧道,全国修建的隧道也不多。但我认为,作为西北大通道,六盘山隧道必须修。当时我就向交通部作了汇报,因为这属于国家干线公路,修建隧道得国家掏钱。交通部同意了,而且大力支持。

1991年8月30日,六盘山隧道正式开工建设,因为施工地段处于黄土高原干湿过渡区,地质结构复杂,其岩层破碎,渗水量之大实属罕见,给施工带来很大难度。这时候,我之前在湖北参与葛洲坝建设,在四川修建乌江大桥时的经验就派上用场了,我将那些工艺和图纸借鉴过来,会同国内专家,一起研究制定施工方案。因为施工难度大,隧道施工由武警交通五支队参与修建。经过五年艰苦施工,1996年11月20日终于完成全部土建工程,1997年3月18日正式建成通车。

六盘山隧道按照山区二级公路标准设计,为单洞双向两车道隧道,全长2385米,长度居当时西北之首,位列全国第四。它的建成使行车时间缩短约1小时,尤其是行车安全有了保障,对促进我国西北各省区经济发展,带动人民群众脱贫致富都发挥了重要作用。

着眼长远,开启宁夏高速时代

从历史来看,哪里交通发达,哪里经济发展就快。宁夏是内陆省区,不沿边,不靠海,公路运输是宁夏交通运输中最主要的方式。经过考察论证,我们决定修建高速公路。

姚(伏)叶(盛)高速公路是宁夏第一条高速公路。这条路从1992年准备立项,到1997年正式开工建设,前后经历了5年多的准备工作,这除了受国家整体交通发展规划影响外,主要还是思想观念问题。

宁夏首条高速公路奠基。

按照当时交通部“两纵两横”公路主骨架建设规划,宁夏没有被列入,后来我们向交通部建议,可以把青岛至太原这条高速路修到银川来,这样可以把宁夏、陕北、山西的煤运到东部地区。正是因为这样的建议,宁夏被交通部列入建设规划。

作为宁夏第一条高速公路,姚(伏)叶(盛)高速公路的决策过程是非常艰难的。1995年交通部同意立项后,修路遇到了新的困难,主要是观念和认识不统一。有人提出宁夏的车流量还未达到修高速的标准;有人认为修高速太超前,是花钱晒马路,有钱不如投到农业生产和扶贫开放发方面;还有人算细账:修路占掉七八千亩土地,10年少收7000万斤粮食,可以养活多少人……

面对这些不理解和反对的声音,我们没有气馁,因为我们知道,建设高速公路是时代发展趋势,宁夏不能丧失机遇,输在起跑线上。为了求得全社会的理解和支持,交通厅采取三种措施。一是召开各部门参加的研讨、论证会,邀请交通专家讲述高速公路的经济价值和作用。二是通过媒体系统介绍修建高速公路的意义。三是上门宣传。如当时自治区政协的部分委员,出于参政议政的责任心,对是否需要修建高速公路提出质疑。同年3月,自治区人大领导带领部分委员和四市人大主任赴安徽、湖北、江西、湖南等东南沿海省区考察高速公路建设,大家没有坐飞机和火车,一天行程几百公里考察学习,通过亲身体验,最终一致认为:高速公路就是好,我们也要修。

姚叶高速公路。

1997年4月28日,姚叶高速公路在经历了5年多时间的前期工作后,终于开工建设了!记得1998年高速公路建设期间,正逢自治区成立40周年大庆,当时有人提出能否在40大庆时通车,我说不行,修路要实事求是,土方路基必须经过一个冬季和一个雨季的沉降,最好两年以上时间的沉降。为了提前通车赶工期,将来路基下沉就后患无穷。后来自治区领导同意了我的意见。2000年8月30日,姚叶高速公路全线通车。 (宁夏新闻网记者 杨洲 王小梅/采访整理 杨洲/图 马建宁/视频 注:文中老照片均由毛永智提供)

陈敏求夫妇。

公安网监备案编号:宁公网安备 64010402000050号

公安网监备案编号:宁公网安备 64010402000050号