1958年,25岁的丁永生面临人生的艰难选择:是留在繁华的大上海,还是支援宁夏建设?

最终,对大西北充满好奇的他选择了宁夏。

1958年6月18日,已是上海市提篮桥(现虹口区)东长治路办事处团支部书记的丁永生,和800多名上海青年一路颠簸,来到银川。

丁永生上街售书。

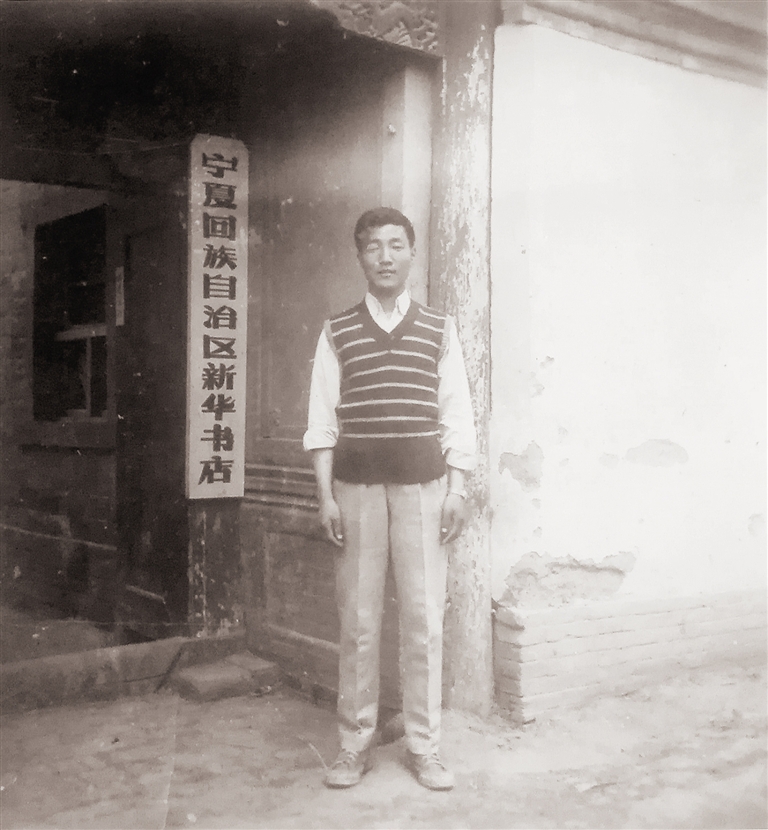

丁永生在新华书店门前留影。

与书为伴,传递书香

刚到银川,丁永生被分配到宁夏回族自治区新华书店工作。不久,银川市新华书店成立,丁永生成为银川市新华书店首批14名工作人员之一。

1962年到1985年,丁永生在图书库管员岗位上干了23年。1986年,他担任银川市新华书店解放西街店党支部书记,直到1994年底退休离开工作岗位。这是丁永生职业生涯的全部。

丁永生最爱外出售书。那个时候外出售书是件辛苦的工作。书不多时,工作人员背个背篓把书装上就走;书多了,就推着架子车拉上书在银川城里走街串巷,有时候还会下乡,为群众送去精神食粮。

经常下乡,丁永生和农民成了朋友。“老丁,你又来了,这次又带来些啥书?”丁永生回忆起往事,忍不住笑出声来:“我今年85岁,真是老丁了。可那时侯我才20多岁,大家喊我老丁其实是对我的一种尊重和认可,说明我的工作是受欢迎的,这也是一种工作的动力啊!”

1959年,贺兰山脚下开挖西干渠,丁永生背着图书跑工地,白天卖书,晚上睡在沙窝里给工地上的青年扫盲。

建立书档,规范管理

丁永生最先在宁夏的图书管理领域开创了规范化管理,那在当时是件了不起的成绩。

丁永生说,以前归类图书,即把科技类书籍放在一起,把工业类书籍放在一起。随着图书出版事业的繁荣发展,老的管理办法严重影响工作效率。

丁永生爱看电影,有时候去迟了,黑暗中,影院工作人员拿着手电筒在电影票的编号上一照,便能很快帮他找到座位。丁永生灵机一动:为什么不能像电影院座位编号那样,给书库里的书进行细致的编号,让每本书也来对号入座呢?

说干就干。白天工作一结束,丁永生就钻进书库琢磨如何给每本书“建档立卡”。他琢磨制作出“图书管理卡”,每个卡片上都清晰地标注着书的种类、名称、作者、出版社、出版年代、再版情况等详细信息。“图书管理卡”一式两份,一份随图书在图书库里,另一份放在丁永生办公室的柜子里。任何一种书要出库,只需拿着这张巴掌大的卡片,很快就能在对应书库及存放区找到该书籍。

书库里的书进进出出,每次变动,“图书管理卡”的有关数据也要随之变动。

每张卡片上的信息都是丁永生一个字一个字手抄完成的。这项工作完成后,丁永生手上磨出了厚厚的老茧。

丁永生创造性推出的“图书管理卡”,成了许多单位学习借鉴的榜样。

1994年退休后,丁永生又被团中央所属的中国青年出版社聘请去做图书发行工作,为社会发挥余热。直到2006年,丁永生方才真正离开自己热爱的图书发行事业。

丁永生说,一生与图书结缘,与宁夏结缘,人生没有虚度。(鲁延宏)

公安网监备案编号:宁公网安备 64010402000050号

公安网监备案编号:宁公网安备 64010402000050号