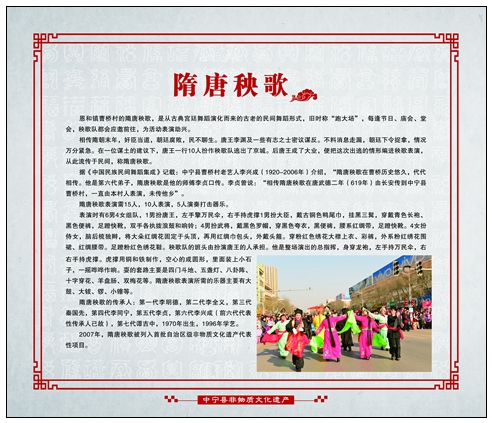

隋唐秧歌

恩和镇曹桥村的隋唐秧歌,是从古典宫廷舞蹈演化而来的古老的民间舞蹈形式,旧时称“跑大场”.

每逢节日、庙会、堂会,秧歌队都会应邀前往,为活动表演助兴。

相传隋朝末年,奸臣当道,朝廷腐败,民不聊生。

唐王李渊及一些有志之士密议谋反。不料消息走漏,朝廷下令捉拿,情况万分紧急。

在一位谋土的建议下,唐王一行10人扮作秧歌队逃出了京城。

后唐王成了大业,便把这次出逃的情形编进秧歌表演,从此流传于民间,称隋唐秧歌。

据记载:中宁县曹桥村老艺人李兴成(1920-2006年)介绍“隋唐秧歌在曹桥历史悠久,代代相传。

他是第六代弟子,隋唐秧歌是他的师傅李贞口传。

李贞曾说:“相传隋唐秧歌在唐武德二年(619年)由长安传到中宁县曹桥村,一直由本村人表演,未传他乡”。

隋唐秧歌表演需15人,10人表演,5人演奏打击器乐。

表演时有6男4女组队,1男扮唐王,左手擎万民伞,右手持虎撑1男扮大臣,戴古铜色鸭尾巾,挂黑三髯,穿戴青色长袍、黑色便裤,足蹬快靴,双手各执拨浪鼓和响铃;

4男扮武将,戴黑色罗帽,穿黑色夸衣,黑便裤,腰系红绸带,足蹬快靴。

4女扮侍女,脑后梳独辫,将大朵红绸花固定于头顶,再用红绸巾包头,外戴头箍。

穿粉红色绣花大襟上衣、彩裤,外系粉红绣花围裙、红绸腰带。足蹬粉红色绣花鞋。

秧歌队的班头由扮演唐王的人承担。

他是整场演出的总指挥,身穿龙袍,左手持万民伞,右手持虎撑。

虎撑用铜和铁制作,空心的成圆形,里面装上小石子,一摇哗哗作响。

耍的套路主要是四门斗地、五盏灯、八卦阵、十字穿花、羊盘肠、双梅花等。

隋唐秧歌表演所需的乐器主要有大鼓、大钹、锣、小镣等。

隋唐秧歌的传承人:第一代李明德,第二代李全义,第三代秦国先,第四代李同宁,第五代李贞,第六代李兴成(前六代代表性传承人已故),第七代谭吉中,1970年出生,1996年学艺。

2007年,隋唐秧歌被列入首批自治区级非物质文化遗产代表性项目。