伏兆娥6岁起就跟着姥姥和母亲学剪纸,生长在海原的她,如今是非物质文化遗产剪纸项目第三代传承人,同时也被评为国家级非物质文化遗产代表性传承人。

2008年,“伏兆娥剪纸”注册,现已成为宁夏著名商标。如今,“伏兆娥剪纸”这一品牌在全国各地名气不小,经常有好多外省人慕名找到伏兆娥,拜师学艺,一睹她的风采。

其实,在没有注册“伏兆娥剪纸”这一商标前,伏兆娥就已经是海原县的名人。“1995年,家里缺粮,我靠着手中的剪纸换来了粮食。剪纸是我的‘救命恩人’。”伏兆娥回忆,那个时候,她想都没想过剪纸会成为她毕生奋斗的事业。后来,为了全家人的生计,她开了一家饭馆,闲暇之余剪纸,并将作品寄给各大报社,不少媒体刊登过她的作品。“伏兆娥剪纸”就这样慢慢走进人们的视野。渐渐地,她的作品走向全国,甚至走上国际舞台。随之而来的是,她的剪纸作品先后多次在国内外进行展览,并两度荣获中国民间文艺山花奖。

1995年,宁夏、陕西等地电影制片厂找到她,拍摄纪录片,主要展示她剪纸的过程。同年,联合国第四次世界妇女大会在北京召开,大会期间播放了伏兆娥的剪纸纪录片,为此伏兆娥荣获“中华巧女”终身称号。

1996年,电影《这女人这辈子》在镇北堡影视城拍摄,电影里的主人公心灵手巧会剪纸,影片中的500多幅剪纸作品都出自伏兆娥之手,这些作品最终为电影带来“最佳美工奖”。

1997年,伏兆娥受邀入住镇北堡影视城,举家搬到银川。当年五一假期,她靠剪纸挣了3000元,还被称为“西北第一剪”。就这样,她在影视城一剪就是20多年,为游客剪了近10万幅人物头像。

伏兆娥带出了张云仙等5位自治区级剪纸非遗传承人,她的3个孩子从小耳濡目染,不仅学业有成,也都掌握了剪纸技艺,就连6岁的外孙也会拿起剪刀剪出个像样的图案。她的女儿李剑传承了母亲的技艺,在银川IBI育成中心开设艺盟文创工作室,从事剪纸、研发、文创和培训。

2009年,李剑大学毕业,从母亲那里借了3万元成立宁夏艺盟礼益文化艺术有限公司。她开发的第一个产品是剪纸贺卡,第一年制作了3000多张,收入不到1万元,这让她觉得剪纸需要创新。经过无数次试验,她成功将丝绸与剪纸融为一体,产品推出后大受欢迎。2011年,公司总销售额达370万元,2012年突破500万元。如今,公司拥有3名联盟艺术家、50多名专业技术人员和200多名女性手工制作承包商,剪纸品牌“伏兆娥剪纸”名扬国内外。目前,该公司文创产品已达200多种,帮扶了2000多名贫困妇女。

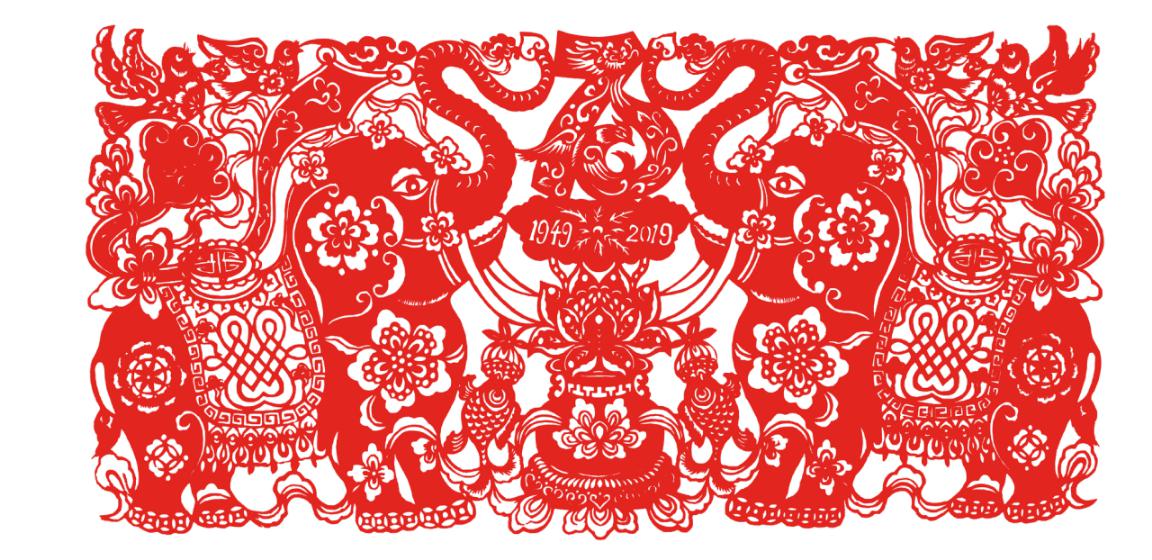

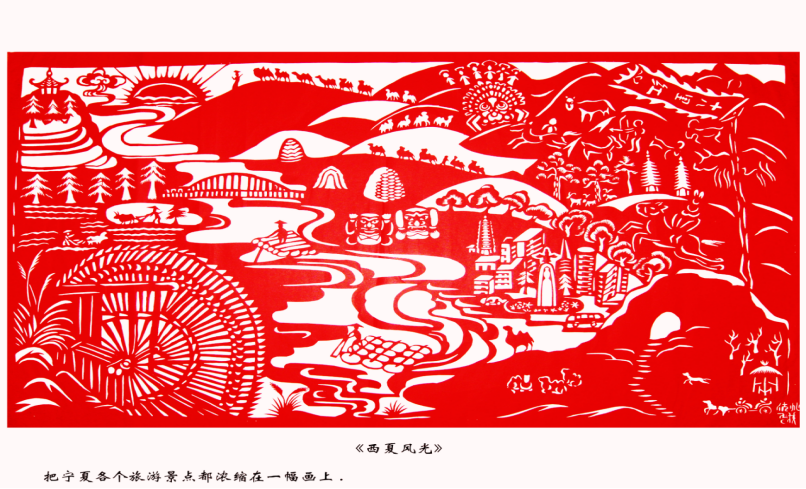

伏兆娥的作品《回汉人民奔小康》荣获中国浙江(金坛)第五届剪纸大展金奖,被中国国家博物馆永久收藏。她被特聘为南京大学民俗艺术研究室民间剪纸艺术家,被联合国教科文组织授予“中国民间工艺美术家”等称号。2016年,其作品《伏羲女娲》入选《中国民间美术精品集》,并被选入第四届中国非物质文化遗产博览会的中国传统工艺剪纸大赛作品成果集;22幅剪纸作品入选《中国当代文艺名家名作译介》《中国剪纸精品集》《中国当代剪纸传承大师·伏兆娥卷》。

在伏兆娥眼里,剪纸是一件简单的事,将图案在心底描摹,再将心中所想用一把剪刀栩栩如生跃然于纸上。一把剪刀,一张彩纸,便能“画”出一个五彩斑斓的世界。(木子)

公安网监备案编号:宁公网安备 64010402000050号

公安网监备案编号:宁公网安备 64010402000050号